2 heures, 30 minutes, 1 mort

À le dire vite fait comme ça, ce n’est absolument pas vendeur, parce que se taper un film roumain de 2h30 se déroulant dans un couvent de nonnes en hiver dirigé par un pope orthodoxe, faut juste le vouloir quoi, et il n’y aura bien que quelques cinéphiles aventureux, quelques adeptes inconscients et/ou masochistes, les mêmes finalement prêts à mater du Sokourov ou du Angelopoulos sans rechigner à la tâche, pour accepter et supporter l’épreuve. Cristian Mungiu, que l’on pourrait considérer, en étant un minimum mauvaise foi (encore que...), comme une sorte d’Haneke bis moldave, revient donc aux grandes affaires, cinq ans après sa palme d’or controversée 4 mois, 3 semaines, 2 jours.

Inspirés de faits réels, Au-delà des collines relate une tragique histoire "d’exorcisme" qui va mal tourner. Le scénario va évidemment beaucoup plus loin que ça (on n’est pas dans Les diables ou dans L’exorciste), évoquant avant tout la relation complexe de deux jeunes femmes, Alina et Voichita, aux prises avec un amour dévorant (avec Dieu pour Voichita, avec Voichita pour Alina) qui les mènera, chacune, vers de vastes ténèbres. Dès le départ, le regard d’Alina se braque quand Voichita lui annonce qu’elle veut rester au couvent et qu’elle ne partira pas avec elle en Allemagne, et l’on sent déjà dans ce regard buté, dur soudain, tout le dérèglement, toute la détresse, toute la peur d’être abandonnée à nouveau (les deux amantes se sont rencontrées, enfant, dans un orphelinat) et toute l’impuissance de pouvoir emmener Voichita loin d’ici.

En opposant les caractères forts de ces deux femmes, Mungiu oppose deux conceptions individuelles de l’adoration, conflit qu’il détermine d’abord d’un point de vue purement personnel (entre Voichita et Alina, la dévouée et la rebelle), puis le déplaçant vers des enjeux plus symboliques (entre Voichita et la communauté religieuse, le physique et le spirituel). Dans leur inébranlable croyance du Bien et du Mal, le pope et les sœurs, aveuglés dans leurs dogmes et dans leur petite foi vieillotte, ne décèlent ni la gravité de leurs actes ni la modeste réalité des faits : une fille simplement amoureuse, malheureuse et désespérée parce que celle qu’elle aime, elle, ne l’aime plus désormais (et a choisi d’aimer Dieu en retour).

Mungiu ne blâme personne, que ce soit Alina, enfermée dans son entêtement et dans une volonté autodestructrice, ou les sœurs dans leur crédulité mystique ; il montre l’égarement de l’humain quand celui-ci s’éblouit d’illusions et se plie à de vaines autorités. Hésitant sans cesse entre un formalisme rêche et une force esthétique évidente, Mungiu déploie toute une grammaire de l’ascèse et adopte la pose désormais acquise et emblématique (rebattue) du film d’auteur rigoriste pour festivals über sérieux, celle que l’on a pu voir dernièrement dans Después de Lucia ou Amour et qui, à force d’user et d’abuser des mêmes automatismes de mise en scène (plans-séquences jusqu’à la rupture, absence de musique, maniérisme minimaliste…), en vient à appuyer les intentions (le plan final est symptomatique de cette singularité, très réussi formellement, mais un peu lourdingue dans sa signification) et à brider les émotions que le film est censé disposer.

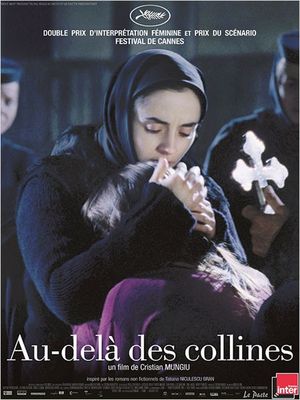

Si ce style exigent a su faire ses preuves (et quelles preuves…) chez Tarr, chez Tarkovski ou chez Haneke, ici il paraît tourner à vide, sans perspectives. Peut-être parce que Mungiu, cherchant à se rendre "invisible" pour ne point altérer la perception du spectateur, en oublie de créer un élan, un désir et une tension (puisqu’il était clairement envisageable de couper au moins trente minutes du film pour parvenir à une œuvre plus serrée, plus marquante, et donc plus fascinante). Au-delà d’une direction d’acteurs exceptionnelle (Cosmina Stratan et Cristina Flutur, fébriles, ont été récompensées toutes les deux à Cannes par un prix d’interprétation) et d’un sujet fort, presque universel, Mungiu offre la vision trop désincarnée d’un microcosme où chacun s’abandonne à ses raisons, et ce jusqu’au néant.