« Voilà l’homme tout entier, s’en prenant à sa chaussure alors que c’est son pied le coupable. » (En attendant Godot). Dans cette affaire podale, un Beckett en vaut-il un autre ? La question vaut sûrement la peine d’être posée ; mais pas celle d’y répondre. Ainsi, à la formule du premier répond un film vagabond, austère et minimaliste, qui ne s’embarrasse pas de pompes clinquantes pour nous faire prendre notre pied. Car si l’on devait comparer BECKETT à une chaussure, il ne serait pas plus qu’une simple godasse, sans ornement ni marque déposée, mais avec des lacets suffisamment solides pour maintenir tout pied à l’intérieur. Et face aux tatanes de course produites à grande échelle, BECKETT tient sûrement mieux le temps et la distance. Pourtant, on ne sait pas tellement comment BECKETT arrive à nous surprendre. Sans doute par sa sobriété. Une sobriété redoutable qui porte en elle une ambition presque démesurée.

Quelque chose cloche. Dans cette volonté de ne jamais épouser totalement le spectaculaire de son récit, BECKETT s’accroche à autre chose : à une immersion qui tient moins en la capacité à nous faire vivre par la mise en scène des sensations qu’à la mise à distance qu’impose le réalisateur face au parcours de son « héros ». Coincé dans un entre-deux, dans une course haletante autant que dans une pause absurde, Beckett court, s’essouffle et plonge au cœur d’un complot alors que c’est son âme la coupable. « What did the oracle say? » Le prologue n’a pourtant rien d’engageant : végétatif, il ne propose qu’une simple errance touristique ; celle d’un couple (John David Washington et Alicia Vikander) au milieu de quelques ruines antiques dans une Grèce dont l’épure annonce déjà l’extrême sobriété du projet. Banale, voire mollassonne, cette ouverture prophétise pourtant la couleur : celle d’un regard amoureux et d’une complicité qui infusera dans le cœur même du film. Dans ce prologue, le couple s’amuse ainsi à chercher une caractérisation à des figurants qui, par la force d’un regard extérieur et de quelques mots, deviennent des personnages. Créer des histoires sur des bouts de réel, c’est un peu ce qui sera au cœur de BECKETT. Tout comme cette dynamique à contre-courant, presque flottante, qui parvient à créer dans l’esprit du spectateur une inquiétude latente ; dans la présentation de ce couple qui attend que la fiction vienne fracasser leur petite idylle. C’est ainsi que commence un film ; sur un murmure qui ouvre sur un boom.

Ce qui fait la singularité de BECKETT, c’est aussi son atmosphère, étrange, presque onirique. Tout s’enchaîne comme dans un rêve ; comme si Beckett était condamné à fuir une tragique réalité en poursuivant des ombres qui n’existent pas. Conspirationnisme Lynchien ? Pourquoi pas. Car après tout, l’étrangeté insaisissable de BECKETT emporte autant qu’elle marque durablement. Une étrangeté qui infiltre les pores de ce scénario simple – mais aucunement simpliste – où le héros dérive et se laisse porter par le courant que lui inspire sa fuite. Un accident de voiture ? La perte de l’être aimé ? La culpabilité ? De là, surgit un complot, un prétexte. Puisque la réalité des obstacles qui entravent la course de Beckett importe moins que le parcours du héros : projet d’assassinat nationaliste, kidnapping, militantisme politique, ingérence du gouvernement américain dans la politique grecque, groupuscules infiltrés dans la police, tels sont les quelques éléments du pot aux roses disséminés dans une trame peu portée sur les confidences. L’intrigue minimaliste – pour le meilleur – esquisse ainsi diverses ramifications sans jamais vraiment les exploiter. Tant mieux, car en se lovant dans le flou de son intrigue, BECKETT parvient à rester dans une incompréhension humaine, dans une perdition qui épouse le regard de son personnage, cet individu qui n’a rien à voir avec le merdier dans lequel il patauge. La simplicité de l’intrigue permet alors la fluidité de la fuite. Certains y verront de l’imprécision. On préfère y voir de la sobriété.

Jamais globale, la menace reste ainsi toujours dans le regard de celui qui lui fait face. Et ce, jusqu’à créer un sentiment étrange, incertain même, de confusion : entre réel et irréel, BECKETT déroule son programme comme si son réalisme n’avait rien de réel. Etrange sentiment, presque indescriptible, d’être à l’intérieur d’une conscience tourmentée ou d’un esprit rêveur qui se construit un complot pour fuir la fin de sa romance. Puisque le fin mot de l’histoire, c’est un acte de résistance de l’individu face à une tragédie qu’il tente de surmonter. Cela finit par créer une œuvre « usurpatrice » qui revêt les contours du drame pour se faire film de complot. L’échappatoire n’existe pas : Beckett appartient au « drame » et se construit dans un « thriller », genre refuge pour évacuer sa culpabilité dans une fuite vers l’avant. Dans cette logique double, la mise en scène se construit entièrement sur ce conflit intérieur : tout repose alors sur une inadéquation entre la forme « apaisée » et l’agitation d’une telle intrigue.

Si Ferdinando Cito Filomarino opte pour une approche tout en retenue, c’est aussi pour le plaisir du pas de côté. La formule : prendre son temps, laisser le personnage vivre son tourment et nous piéger dans des attentes pour mieux les désamorcer. Le découpage, précis et efficace, refuse ainsi un montage épileptique au profit d’une lisibilité constante de l’action. En résulte une œuvre qui capte toujours avec finesse l’espace qui entoure le personnage ; un environnement étranger dans lequel se perd Beckett, un espace ouvert qu’il ne connaît pas et dans lequel il tente de trouver une porte de sortie. Face à ce cadre où la menace se niche partout, BECKETT réveille le fantôme d’Hitchcock en opérant une refonte naturaliste d’une Mort aux Trousses ; avec toujours ce personnage – héros malgré lui – confronté à des événements qui le dépassent dans un environnement inconnu. Mais ici, la mécanique se grippe autour d’un tourment, d’une blessure intérieure, d’un trauma ; à l’instar du Frantic de Polanski où Paris devenait soudainement cet espace cloisonné, oppressant et hostile, pour Harrison Ford, lancé dans une quête mélancolique et anxiogène à la recherche de sa femme disparue. Même approche dans BECKETT : si le cloisonnement s’incarne davantage ici dans une ouverture si étendue qu’elle ne peut mener qu’à l’égarement et à la perdition, l’espace idyllique des débuts se transforme lui-aussi progressivement en une contrée cauchemardesque. Les tribulations de Beckett trahiront alors une progression dans l’ouverture d’une boite de Pandore : aux paysages déserts, vides et montagneux des débuts de course succéderont les rues enfiévrées d’Athènes, ce labyrinthe à ciel ouvert où les manifestations chaotiques finissent par répondre à la souffrance de Beckett. Quelque chose qui a à voir avec la fatalité, sûrement.

L’expérience subjective – celle de se mettre dans les bottes de Beckett – est également enrichie par le choix de ne jamais sous-titrer le grec ; renforçant par la même occasion la perdition du personnage dans un monde totalement étranger. Mais la véritable réjouissance de BECKETT, c’est sa mise en scène. On penserait parfois à De Palma – moins période Snake Eyes que Domino toutefois – dans cette succession de plans parfaitement composés. Ce qui surprend, c’est cette ampleur dans la sobriété ; et cette manière si singulière qu’a Ferdinando Cito Filomarino de filmer ces paysages sauvages helléniques et l’architecture – de béton, d’immeubles, de câbles, de tags, de lignes étouffantes (et pas toujours de fuite) – d’Athènes tout en s’intéressant aux gestes, aux incompréhensions, aux regards et aux détails (qu’il s’agisse d’une affiche sur un mur, d’un chat errant ou d’un simple sweat enfilé par Beckett). Dans cette limpidité de mise en scène, le travail sur la photographie et la lumière participe également à construire un espace parfois liminal. Ce n’est sans doute pas pour rien que l’on retrouve le directeur de la photographie des films de Weerasethakul derrière la caméra. L’approche épurée de Sayombhu Mukdeeprom consisterait presque à contaminer l’action par de la contemplation ; et à toucher quelque chose de l’ordre de l’effacement en privilégiant le réalisme brut de l’image. Ce style, subtil et maitrisé, parvient à dégager une atmosphère fascinante où l’angoisse vient du réalisme. Car rien n’est plus étrange que la réalité. Rappelons aussi qu’un autre nom unit le cinéaste et le chef opérateur : Luca Guadagnino, également producteur de BECKETT.

Aux tonalités automnales et à la froideur réaliste de l’image vient aussi s’ajouter l’impeccable partition de Ryuichi Sakamoto, épousant à merveille cette inquiétante étrangeté qui enveloppe BECKETT : toujours sur le fil, la musique reflète autant l’esprit accablé du protagoniste que la tension sourde et tenace qui rythme le film. L’autre bruissement de BECKETT, c’est son acteur principal, John David Washington ; stupéfiant dans la peau de ce personnage réaliste – et destructible – qui souffre, souffle, s’essouffle, saigne, grimace et où chacune de ses blessures impacte son mouvement sur le reste du film. Avec cette prestation essentiellement physique, l’acteur arrive à rendre palpable la douleur de son personnage cabossé ; son chagrin autant que l’adrénaline de sa fuite. Fuite elle-même parsemée de sympathiques personnages secondaires, à l’instar d’un charismatique Boyd Holbrook ou d’une trop peu présente Vicky Krieps.

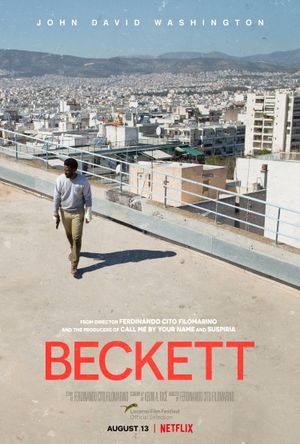

BECKETT s’impose alors comme un plaisir simple, surprenant, où l’émotion surgit au détour d’un regard porté sur un dessin – minimaliste et éphémère gribouillé au creux d’une main – qui recentre le film sur son véritable sujet : la fuite en avant d’une âme blessée, incapable de faire face à la mort et à sa propre culpabilité. « In case I forget ». En finir avec le complot, c’est ainsi retourner à sa douleur. Le dernier plan, déchirant, témoigne de ce long processus vers l’acceptation. C’est aussi avec plaisir que l’on accepte la réussite de BECKETT, à savoir d’être un bon thriller à l’ancienne, tout en simplicité. Surprenant de retrouver un tel film sur la plateforme au grand N tout rouge ; surtout lorsque BECKETT semble être lui-même sous l’influence d’un autre N, celui du Nouvel Hollywood et de ses thrillers paranoïaques où la réalité se distord bien souvent au profit d’une machination. Oui, dans cette immense confusion, une seule chose est claire : nous attendons que complot vienne. Et mine de rien, le film de Ferdinando Cito Filomarino parvient à proposer une formidable odyssée d’un personnage en crise dont le tourment se reflète sur le paysage qu’il traverse. Une affaire d’états d’âme ; voilà donc BECKETT tout entier, film bien chaussé par un pied coupable.

Critique à lire également sur Le Blog du Cinéma