"Belladona" est l'exemple même de la ressortie prestigieuse sur laquelle j'ai beaucoup de mal à me positionner clairement. Le psychédélisme au cinéma est un genre (une période) qui ne m'a jamais particulièrement attiré, et sur lequel je ne me sens pas assez qualifié pour en avoir une bonne lecture. Disons que mon esprit cartésien est plutôt insensible à la profusion de situations abracadabrantesques qui mène la Jeanne D'Arc japonaise au bûcher. Et qu'il est particulièrement agacé par des visions surréalistes ou le sexe libertaire et la superposition d'images criardes et non sensesques impriment les rétines jusqu'à plus soif. Énoncés comme ceci, ces arguments posent question sur les superlatifs entendus ici et la dans la presse spécialisée et dans la bouche de quelques uns de mes sympathiques contacts cinéphiles. L'époque est évidemment à la libération des mœurs débridées relatives à la jeunesse soixante huitarde, et à la profusion d'artistes de tous bords s'essayant avec plus ou moins fracas au portrait générationnel.

L'irone phallique qui parcourt ce film est amusant autant que déconcertant, et n'y voyez pas la une profession de foi pudibonde (j'aurais été cloué au piloris depuis fort longtemps s'il m'était donné de me confesser). Juste une incrédulité devant ces membranes colorées et de tailles diverses violant abondamment cette pauvre Sorcière. Il est pourtant clair que nous avons à faire à un cinéaste progressiste qui dépeint un Royaume Féodal ressemblant à bien des égards à un régime fasciste. Sachant que c'est la dernière partie d'une fameuse trilogie manga adaptée sur grand écran à la demande de producteurs lubriques, et que le réalisateur s'inspire en partie d'un récit de Michelet (auteur français bien connue des idéalistes), l'objet en devient alors encore plus curieux. Une femme qui s'émancipe par la Cruauté et la Jouissance en radicalisant les méthodes despotiques de la Seigneurie s'affirme alors comme l'antidote ultime contre "La Banalité du Mal" si cher à la philosophe Hanna Arendt. Très imprégné de culture Bonapartiste, le cinéaste revisite à sa façon l'imagerie de La Révolution et iconise sa suppliciée nippone en Mère de la Nation. C'est le sens du dernier plan ou le sacrifice de cette dernière allégorise la douleur de ses consœurs, grimées en Jeanne La Guerrière. "La Liberté guidant Le Peuple" s'offre alors comme le signe tangible que la Révolte populaire affleure. C'est cette matière historique qui trouve bien plus grâce à mes yeux, et me fait réviser un jugement alternatif concernant principalement sa première partie.

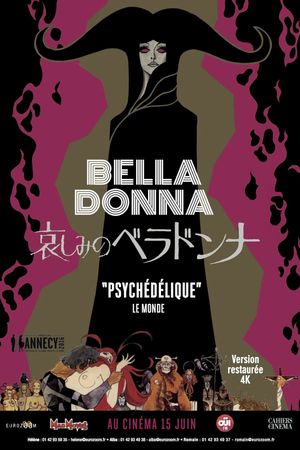

L'autre grande qualité de cette version animée est le superbe travail de colorimétrie qui fait penser lors de certains passages à certains des Grands Maîtres Flamands de la peinture. La composition des cadres à l'air pensée comme une exposition muséale, et pourraient être analysée comme des toiles à part entière. La prééminence d'une noirceur extrême est alors teintée d'une douce mélancolie que l'effet stylistique lumineux pousse à un niveau de paroxysme. Le feu qui consume alors de l’intérieur la Mater Dolorosa lorsqu'elle s'éteint à la vue se son mari exterminé froidement s'accompagne d'une juxtaposition magnifique d'un rouge sanng qui l'encercle. La preuve incontestable que le résultat final est majeur, n'en déplaise à mes quelques réserves susmentionnées plus haut