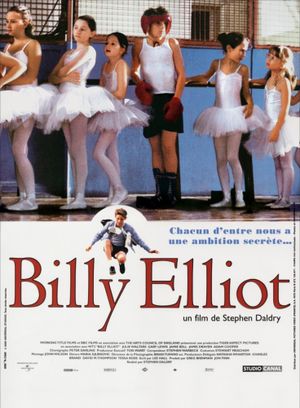

Réalisé en 1999 par Stephan Daldry, Billy Elliot est une fable sociale dénonçant la condition des mineurs britanniques ayant vécu dans les années 80. Lee Hall au scénario s’amuse à dépeindre une famille conditionnée par le système, de laquelle Billy cherche à s’émanciper.

D’un côté, le déterminisme social de Spinoza.

Le père et le frère de Billy sont enfermés dans leur condition de laquelle ils ne peuvent s’échapper. Ils paraissent dépourvus de libre-arbitre. La tristesse de la fin témoigne de cette fatalité des mineurs de l’époque. Quand le père de Billy annonce tout enthousiaste que Billy est reçu, ses amis reprennent le travail dans l’obligation.

De l’autre, l’existentialisme de Sartre.

Billy trouve une échappatoire dans la danse. À l’image du garçon de café, il a choisi de vivre pour la danse, de s’exprimer à travers elle. Comme il répondra très justement à son frère : « Je ne veux pas une enfance moi, je veux être danseur.» Son père et son frère s’enferment dans la temporalité de leur condition tandis que Billy s’émancipe dans sa passion. Billy n’est pas à sa place dans cette condition sociale. Dans un dialogue avec son frère, Billy lui demande s’il y a une vie après la mort ; ce dernier se suffit à répondre « ta gueule ». Ce n’est pas le genre de question que l’on se pose dans un tel milieu, là-bas, on se moque des questions « existentielles » justement et on se contente de suivre la masse aliénante sans chercher à s’échapper de sa condition. Sauf Billy. Par passion.

Billy prend des coups, mais se relève, à l’image du Christ. Il ne cherche jamais le conflit, et même si ses racines le rattrapent à la fin de l’histoire. Pour poursuivre dans la métaphore christique, Billy n’est jamais égotiste ou autolâtre comme peuvent l’être d’autres personnages du film. Il ne veut pas devenir danseur par fierté, mais bien par passion. Il est humble et ne se met jamais en avant. Il ne sert jamais ses intérêts et ne se laisse corrompre par personne. Il jouit d’une naïveté enfantine qui le rend touchant et attachant. Jamie Bell est parfait dans son rôle, toujours juste et sans fioriture.

Le film est très intelligent dans ses intentions et sa construction, par exemple sur le jeu des couleurs que s’amuse à mettre en avant Stephan Daldry. Pour mettre en scène les corons, les teintes principales sont le jaune et le bleu. Bien que présent dans certains décors, le jaune est surtout porté par Billy comme symbole messianique de joie dans des corons mornes et insipides. À l’inverse, le père souvent en gris, et son frère en bleu ne dégagent aucune émotion et se contentent de vivre dans la froideur ambiante de l’atmosphère. Sa mère et sa professeure sont également représentées en bleu. Par contraste, le blanc et le noir dominent dans l’école de ballet. Lieu du savoir, de l’art et de la pureté. En outre, les mouvements de caméra sont parfois inédits, à l’instar du plan en contre-plongée dans le hall de l’institution de l’école de ballet. Le montage est également original et surprenant avec une superbe séquence alternée montrant d’une part Billy et sa professeure et de l’autre le père et le frère en train de manifester. La bande originale sublime le film (T-Rex, The Clash, The Jam) et rend hommage à l’époque.

Pour conclure, Billy Elliot est un conte inspirant plein de bons sentiments et néanmoins très intelligent. Il invite à rêver et à suivre sa voie plutôt qu’à se laisser conditionner. Comme le disait Anatole France : « Je préfère la folie des passions à la sagesse de l’indifférence. »

Paul-Arthur