Ce Bronson m’attendait depuis un moment déjà, mais l’idée de son visionnage suscitait en moi un sentiment d’appréhension. Nicolas Winding Refn est connu pour réaliser des œuvres sortant de l’ordinaire, et celui-ci semblait ne pas déroger à la règle. Tant pis, je me suis quand même lancé, et quel pied.

Dans la filmographie du réalisateur danois, ce Bronson occupe une place tout à fait à part. Quand Refn commença avec des films crus, filmés avec réalisme, comme ses trois Pusher et Bleeder, il poursuivit ensuite dans des envolées oniriques rappelant l’univers de David Lynch, avec Inside Job et ses deux derniers films, Only God Forgives et The Neon Demon. Bronson est un film qui occupe une place tout à fait à part, qu’il s’agisse de son sujet ou de sa forme. Premièrement, Refn s’attaque ici à l’exercice du biopic, lequel s’avère toujours relativement périlleux. A la fois « protégé » car toujours basé sur des faits réels, il répond généralement à des codes très précis et génériques dont il semble difficile de se défaire. Pourtant, Refn les balaie d’un coup sec avec ce qui est probablement l’un de ses tous meilleurs films.

Quand on pense à un biopic, on s’attend à suivre une histoire « inspirée de faits réels », mention apparaissant toujours au début de ces films. Celui-ci respecte la règle, mais la suite n’a rien à voir avec un biopic classique. Généralement, les films de ce genre présentent un personnage, grâce à des flashbacks, et nous fait suivre d’un point de vue omniscient l’aventure qui l’a mené à devenir l’objet de ce film, ce qui le rend unique. Dans Bronson, le point de vue est tout autre. Ici, Nicolas Winding Refn laisse la parole à son personnage, il le laisse s’exprimer devant une foule de spectateurs, le plus souvent impassibles, et enchaîne des scènes qui fractionnent le récit « classique ». Le spectateur comprend donc qu’il ne s’agit pas seulement de suivre l’histoire de Charles Bronson racontée par Nicolas Winding Refn, mais d’écouter Bronson, de rentrer dans sa tête, et de vivre l’histoire de Charles Bronson, interprétée par Charles Bronson et filmée par Nicolas Winding Refn.

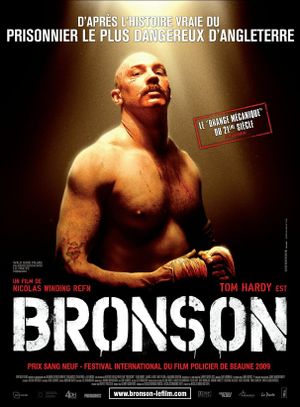

Personnage très complexe, Charles Bronson n’est pas dépeint comme un homme né avec un instinct de tueur, mais davantage comme un individu fantasque et extraordinaire, dangereux par son comportement impulsif. Mais c’est notamment sa quête de célébrité et de reconnaissance, son âme d’ « artiste » qui le caractérisent ici, justifiant ainsi le recours au One Man Show, symbole même de l’expression de l’artiste face à une audience qu’il cherche à conquérir grâce à son spectacle. C’est d’ailleurs avec un « Hello, my name is Charles Bronson » que le film commence, transformant d’emblée Tom Hardy en Charles Bronson. Le reste de l’intrigue continue sur cette lancée, dans une ambiance imprévisible, empreinte de folie, faisant de la personnalité du personnage l’essence même du film.

Le début du film adopte un style rappelant celui de Wes Anderson, tant sur la forme, avec des plans fixes, très symétriques, et des teintes pastel douces, que sur l’ambiance, avec un côté très décalé et léger, loin de la violence que l’on nous promet de subir dès les premiers instants. Rapidement, cependant, une imagerie plus violente s’installe, laquelle rappelle forcément l’Orange Mécanique de Kubrick avec des envolées orchestrales menées par des morceaux de musique classique violents, et une provocation permanente du protagoniste opposée à l’ordre établi, qui nous fait établir un parallèle avec le personnage d’Alex, héros du film sus-nommé.

Bien sûr, Nicolas Winding Refn n’en est pas à son coup d’essai, et sa « patte » est bien présente dans le film. Dès les premières scènes, le réalisateur nous plonge dans une ambiance baignant dans la couleur rouge. Cette couleur lui semble très chère, étant déjà très présente dès Pusher, mais également et notamment dans Inside Job et Valhalla Rising, puis ensuite dans Only God Forgives. La présence de cette couleur n’est pas non plus sans rappeler le Lost Highway de Lynch, réalisateur dont l’aura plane sur les derniers films de Refn, mais elle symbolise surtout l’agressivité, la violence et le sang, trois éléments centraux à l’intrigue de Bronson. L’utilisation des couleurs, les longs plans, souvent filmés au ralenti, et la présence d’une bande originale electro finissent de compléter ce tableau caractéristique de ce qui fait le cinéma du réalisateur danois.

Bronson est l’archétype même du film qui est soit détesté, soit adoré, mais très rarement entre les deux. Fruit d’un exercice de style acrobatique, il bouleverse les codes du biopic et s’impose comme un OVNI du genre, grâce à des partis pris extrêmement judicieux et des influences de qualité. Bien sûr, il semblerait injuste de ne terminer cette critique sans rendre hommage à la fabuleuse prestation de Tom Hardy, qui a pris beaucoup de masse pour camper ce rôle, mais a surtout su être complètement habité par son personnage, se fondant littéralement avec lui pendant l’heure et demie de film. Nicolas Winding Refn réalise ici un biopic unique en son genre, intense, prenant, original, violent et captivant. Une vraie claque.