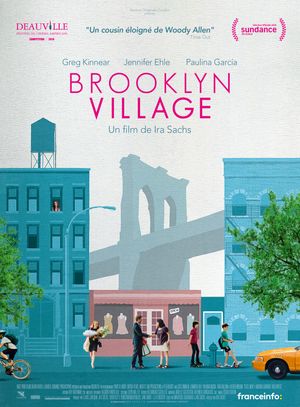

S’il fallait enfoncer des portes, on dirait que choisir un bon titre pour un film, c’est quelque chose d’important. Souvent, les traductions françaises de titres sont légitimement conspuées: en dehors des sonorités qui tombent à plat, c’est quelque part comme si on en retirait la saveur originelle. Mais, pire que la perte de l’apparence du « cool », il y a ces titres modifiés pour des motifs arbitraires, voire complètement insensés : quelle est l’utilité de remplacer un titre anglais par un autre, qui en plus vient modifier le sens du film que l’on s’attend à voir, en plus de modifier l’intention du réalisateur dans le choix délibéré du titre de son film ? Si « Brooklyn Village » est initialement « Little Men », c’est pour la simple et bonne raison que, pendant une heure et vingt-cinq minutes, le réalisateur se met avec sa caméra à la hauteur de son personnage principal, un adolescent à la fois rêveur et artiste qui suite à son déménagement trouve un véritable ami. A un mètre soixante du sol, cette caméra les suit pendant leur trajet scolaire, en trottinette, en rollers, reste statique pendant leurs conversations, quand ils jouent aux jeux vidéos, quand ils sortent en boîte de nuit – une invention assez ubuesque, à Manhattan qui permet accessoirement de mettre en exergue le caractère ridicule de la chose, tellement les individus y paraissent empoté.

« Brooklyn Village » n’est même pas à vrai dire la gentrification vue par les adolescents, puisque le sujet ne leur apparaît que dans le dernier quart du film. L’histoire s’ouvre sur le déménagement à Brooklyn d’une famille américaine, déménagement qui survient car le père de famille hérite d’un appartement légué par son propre père, mort récemment. La gentrification est un phénomène qui touche les familles de classe moyenne, modestes, voire pauvres, les repoussant vers les limites des villes, des banlieues, et ce toujours plus loin au fur et à mesure que le grignotage des surfaces économiques et habitables par les revenus plus aisés progresse. Brooklyn, en tant que quartier, peut certes apparaître comme une régression symbolique face à Manhattan, mais il n’est pas question d’un déménagement contraint par la force face à l’adversité économique. Non seulement, l’appartement peut être occupé sans payer de loyer, mais en plus, la surface est plus grande. Parler de gentrification s’applique en revanche pour cette femme qui possède une boutique de vêtements au rez-de-chaussée de l’immeuble, hérité par la famille précédemment décrite, paye un loyer qui n’a pas augmenté depuis huit ans, et que l’on force à partir par la contrainte financière. Là émerge la principale faiblesse du film de Ira Sachs : si l’heure vingt-cinq est parfaitement suffisante pour « Brooklyn Village », elle ne permet pas de s’attarder davantage sur les conséquences de ce départ contraint et forcé. C’est une gentrification lisse qui est donnée à voir, avec un traitement qui pose question. Pourquoi le réalisateur met-il l’accent systématiquement sur les petites piques que s’envoient mutuellement les personnages entre eux, au lieu de se concentrer sur les conséquences de la perte d’un chez soi, dans lequel on a vécu depuis longtemps, et sur la reconstruction nécessaire qui apparaît ensuite ?

« Brooklyn Village » est un film qui manque cruellement d’intelligence : si creuser plus en aval marque les limites du point de vue par un adolescent, c’est que la construction initiale de la narration n’était pas bonne, parce qu’elle ne permettait pas de se focaliser sur ce qui est vraiment important. Le problème est double : faire d’un sujet de société un simple évènement, presque un fait divers, tout en supprimant l’empathie chez le spectateur. Il y a toujours différentes manières pour parler de quelque chose, charge à l’initiateur du projet de ne pas en extraire une matière superficielle. Dans « Brooklyn Village », les dialogues sont un échange de platitudes toutes plus ennuyeuses les unes que les autres, et sur lesquelles on ne revient jamais. La mère, professionnelle de la santé prend parfois en charge des personnes suicidaires. Aussi vite mentionné, aussi vite oublié. Une piste sans chemin, un coup d’épée dans l’eau. Le père, narcissique, égocentrique au possible est un peu plus creusé, sans que l’attachement sur ses déboires au théâtre, son statut d’acteur mal payé n’apportent quoi que ce soit à l’histoire. Si on peut comprendre que le grand prix de Deauville ait été donné à « Brooklyn Village » parce la gentrification est un sujet dont on clame en société que, oui oui, c’est essentiel d’en discuter, qu’il faut pouvoir y remédier, il faut avoir néanmoins la décence de reconnaître que ce n’est pas un film qui mérite un tel prix, ne serait-ce que pour la forme, ou son manque d’aboutissement.

Parler de quelque chose d’aussi grave que la gentrification est inutile si on sort du réel pour nous servir une histoire humaine dont le paradoxe est de rester petit quand on parle de quelque chose d’à la fois massif, et problématique. L’histoire arrachera peut-être quelques larmes de crocodile aux vieilles dames des salles parisiennes, qui s’en retourneront dans leur chez soi cosy, oubliant ce dont il était véritablement question au réveil le lendemain. Détricoter le tout aurait permis de conserver la fraîcheur du regard ni enfant, ni véritablement adulte du personnage principal, d’enlever toutes les scènes superflues qui en deviennent presque gênantes tout en montrant d’autres choses plus captivantes, frontalement, sans ce côté fable contemporaine assorti de musique synthétique qui vire au badinage anecdotique.