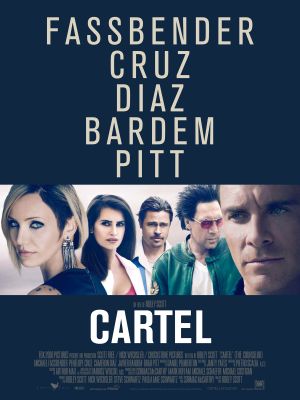

Cartel : Ridley Scott et la loi de Murphy

Cartel n’est pas un film aimable. C’est en tout cas dans ce sens que Ridley Scott et Cormac McCarthy semblent avoir envisagé leur travail. Connu auprès des banksters pour deux des adaptations au cinéma de ses livres (The Road – Prix Pulitzer – par John Hillcoat, et No Country for Old Men par les frères Coen), McCarthy s’est vu proposer pour la première fois la rédaction d’un scénario original. Comme souvent dans ces cas-là, l’écrivain n’a pas voulu que son œuvre soit charcutée, ni par le réalisateur, ni par les producteurs. Fait rare, la réputation d’excellence et le respect qu’inspirent ses romans lui ont fourni les armes pour s’imposer. Aussi a-t-il souhaité, et avec raison, demeurer maître à bord en participant à la production du film. Grand bien lui en a pris : il livre ici un pur polar dont l’intrigue finit par égarer le spectateur, à la manière du Grand sommeil d’Howard Hawks, tout en lui offrant une vision du monde d’une noirceur peu vue sur les écrans ces dernières années, le fatalisme mâtiné de dépression qui traverse son œuvre éclatant ici sans la moindre retenue. Chaque dialogue participe à sceller plus profondément encore le destin de ses personnages ; il n’y a rien à attendre de la vie, nous dit-on, sauf la mort. Cartel assume crânement la froideur de son traitement, tant par son scénario que par sa mise en scène.

Ridley Scott emboîte le pas de l’auteur et dynamite toute intrusion du spectaculaire. Les meurtres, qu’ils soient hors-champ ou plein cadre, participent tous de la même logique : celle de la nécessité, d’un élément comme un autre de l’histoire. La banalisation de la mort, le calme de sa mise en scène, se matérialisent en un lieu, le Mexique. Où, ailleurs qu’au Mexique, pourrait bien se dérouler Cartel ? En l’espace de deux présidences, plus de 120.000 personnes y ont trouvé une mort violente. Aux mains du Cartel de Sinaloa, lui-même soutenu de façon logistique par la très pragmatique CIA, le pays est aujourd’hui l’un des endroits les plus criminogènes au monde. Comme le dit Brad Pitt dans Cartel, les exécutions ne témoignent d’aucun accès de rage : les décapitations sont un moyen comme un autre de faire progresser le business, rien de plus. Le pays rêvé pour une histoire de McCarthy, mais également pour Ridley Scott, « cinéaste-peintre » qui, dans le désert, trouve une nouvelle fois à façonner la lumière. On retrouve alors l’auteur au meilleur de sa forme, donnant à certaines scènes des airs de Blade Runner. 2019 approche, et sa vision du monde est encore plus sinistre que dans son chef-d’œuvre : les bas-fonds ont envahi le monde, la City seule fait figure de pyramide, et c’est une fois encore au sommet que tout se joue. Un rapprochement loin d’être hasardeux : tout comme dans l’interrogatoire d’Harrison Ford (Blade Runner), c’est autour d’une table que se dessine l’objectif du cinéaste. Là encore, il s’agira de jouer avec une loupe, d’observer à travers un prisme. Toute l’entreprise de Ridley Scott se dévoile dans l’étude d’un diamant.

Tel un diamantaire, donc, Ridley Scott sculpte les corps de ses acteurs en utilisant le décor aussi bien que la lumière. Tout comme le joaillier, c’est l’imperfection qui le fascine chez ses acteurs. La valeur d’un diamant ne se mesure pas à sa pureté, à la perfection de sa confection, mais à ses défauts. Diaz est le nom de ce diamant. L’auteur capte en elle le corps vieillissant d’une femme sublime, davantage que l’étincelle précieuse se dégageant de la star. C’est cette peau, sèche mais toujours féline, qui l’intéresse ici, laissant voir des rides qu’Hollywood cherche pourtant, depuis des décennies, à lisser sous les scalpels de la chirurgie esthétique ou, plus récemment, par le recours aux effets numériques. C’est encore cette peau, marquée par des tatouages – certes factices –, qui font de Cameron Diaz la pierre angulaire du film, un diamant aussi mythique que l’Onza, animal folklorique qui semble avoir influencé son personnage. Onza – c’est ainsi que l’on nomme, au Mexique, un félin légendaire, proche du guépard, mais dont l’existence n’a jamais été prouvée. Ces fauves qui sillonnent le film sont bien plus que des éléments d’ornements, ils sont un clin d’œil évident à cette croyance mexicaine.

Pour Scott, la valeur d’un acteur ne se trouve pas seulement dans les imperfections de son corps, mais aussi dans ses névroses ; aussi l’autre diamant du film est-il celui qui incarne le rôle-titre original, Michael Fassbender alias The Counselor. Cartel est une bien belle façon de rendre hommage à l’expression et à la singularité du comédien. Déjà présent dans Prometheus, Fassbender livre ici une composition en deux temps, pas si éloignée de celle réalisée pour Shame (Steve McQueen). Fidèle à ses obsessions, ce dernier continue de creuser les problématiques névrotiques sexuelles de ses personnages. Comme souvent dans ses films, l’acte charnel pose problème. S’il s’en délivre ici par la destruction de l’autre, lui-même n’en sort pas sans encombres. Au-delà du travail de ces deux comédiens, c’est un discours sur l’acteur et le star system qui s’affirme dans Cartel. Un discours offensif de la part de Scott qui, à la façon d’un Peckinpah, utilise son film pour régler ses comptes avec un certain Hollywood, celui, fascisant, des belles gueules. Bénéficiant d’une distribution en or, le cinéaste détruit méthodiquement, patiemment, l’un après l’autre, ses jouets. Il ne garde que leurs corps, qu’il utilise à sa guise, plongeant dans l’ombre des corps célestes (Penélope Cruz, Édgar Ramirez), ou mettant en pleine lumière ceux qui mériteraient une carrière plus riche (belle séquence, faisant office d’entracte, dans laquelle dialoguent John Leguizamo et Dean Norris) : rares sont ceux à sortir indemnes du film. Ainsi, longtemps l’on conservera en tête celui qui finira dans une décharge publique.

Cartel est un pamphlet pour le retour à l’essentiel de l’art filmique : la relation de la caméra à l’acteur, débarrassé de toute fioriture et de cette saloperie de star system. De Blade Runner à Cartel, l’ambition de Scott est la même, étudier l’effet de la lumière sur les corps, afin de leur donner vie. Ce qui les distingue pourtant, c’est que là où l’auteur voyait, dans Blade Runner, de la poésie chez ces robots imparfaits – car se découvrant humains –, il ne voit, dans son nouveau casting, que des enveloppes sans vie, et dont il faut se débarrasser. Un bien triste regard sur un monde ultra-violent, Hollywood, où il n’y a de place ni pour les guignols, ni pour les faibles, et qui sait se montrer cruel avec les petits malins : seule la froide logique du business permet de survivre, à Hollywood comme ailleurs.