En sortant de "Cartel", j'avais l'impression de revenir 6 mois en arrière, à l'instant où je quittais la séance de "Only God Forgives". C'est dire si "Cartel" m'a laissé perplexe. Pourtant, on peut légitimement se demander ce qui rapproche les deux films. Car tout les oppose. "Cartel" est un film bavard, où les personnages se racontent quelques anecdotes, rigolent de temps en temps, se lancent quelques piques, quelques vannes, mais surtout des avertissements. Dans "Cartel", les personnages n'actionnent le récit que par le biais de quelques préventions. Chacun y va de sa répartie, mais le résultat est le même pour tous. Car "Cartel" est un film où ses marionnettes parlantes ne discutent que de ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, ce qui devrait se passer dans ce cas là, etc. Le film de Ridley Scott est une oeuvre se déroulant dans un monde de prophètes de pacotille, de baratineurs de première classe. Si le film est si difficile à aborder, c'est que le second degré semble devenir une sorte de langage universel, l'essence même de la nature humaine. Comme si le Nouveau Mexique était une sorte de planète lointaine, ou encore une alternative presque futuriste du monde d'aujourd'hui.

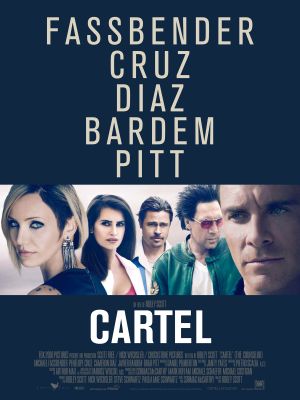

Et écouter tous ces gredins diverger est une source de plaisir hors du commun. En tentant le pur exercice de storytelling et en posant sa caméra pour une limpidité faussement plate, Scott restitue un pouvoir de la suggestion qu'il avait aidé à instaurer avec "Alien". Il façonne, avec l'aide de Mccarthy, un pur objet de fascination sur la force des mots et de la parole. Sur le poids du verbe. "Cartel" est un film sur le langage. Un langage presque autiste dans sa façon d'approcher chaque situation par la provocation d'une voix. A ce petit jeu, les acteurs laissent libre cours à leur imagination. Leurs paroles définissant leur caractère, volontairement flou, on ne saura jamais ce qui a motivé l'un ou l'autre. Ni qui ils auraient pu être, ou ont déjà été. Ce ne sont que des pantins de théâtre, dont les expressions faciales leur donneraient presque un surnom : Fassbender l'émotif, Bardem l'amoureux, Pitt le confiant, Diaz la trouble et Cruz... le dommage collatéral.

De toute cette spirale meurtrière, Ridley Scott en tire l'un de ses films les plus fascinants, comme s'il revenait à l'époque de "Blade Runner" et faisait du discours final du réplicant Roy Batty la prophétie d'un monde déjà éteint dont "Cartel" est aujourd'hui l'extension. Le plus fascinant de tout cela étant la mise en scène, d'une sobriété désarmante, sans éclat, mais toujours omniprésente tant l'histoire narrée laissait attendre une folie visuelle. Ou comment le film le plus esthétiquement sage de Ridley devient l'un de ses plus beaux.