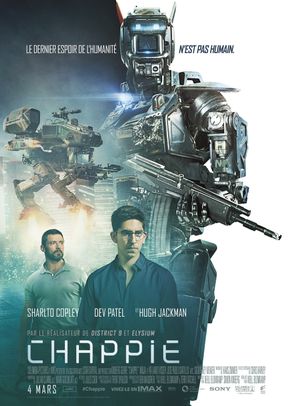

Chappie, ou la conscience de l'intelligence artificielle

Les ressorts du cinéma de Neill Blomkamp se discernent au fil de sa filmographie : après le très apprécié District 9 et le presque-affreux Elysium, le cinéaste Sud-Africain revient à nouveau à son thème de prédilection : une SF d’action réaliste, ancrée dans son époque, et attachée au sort des invisibles.

Cette ambition du présent est perceptible dès l’introduction, servie par des images de chaînes d’informations et de reportages, comme pour faire prendre conscience à son spectateur que son film se veut – non seulement futuriste – mais aussi actuel. De même quant à cette idée fixe que les robots incarnent : si elle ne permet pas de contextualiser les caractères des autres personnages, elle donne une indication assez précise sur l’ambition de Blomkamp. Le personnage principal de Chappie est donc Chappie.

Chappie, c’est ce robot humanoïde, doté d’une intelligence artificielle et dont l’objectif initial était d’aider les services d’ordre à lutter contre le crime. Sauf que Deon, ingénieur surdoué, vient de concevoir la première conscience informatique, qu’il décide d’implanter dans Chappie. Bon, c’est un peu plus compliqué que cela, mais on passera outre les détails d’un scénario qui n’en manque pas. Car ce qui importe ici, c’est que Chappie grandit, Chappie se développe et Chappie découvre le monde. Tel un homme, il connaît une enfance, à un rythme évidemment accéléré, mais dont les caractéristiques sont les mêmes : naïf, influençable, en plus d’être éduqué contre ses intérêts propres, le robot va ainsi se confronter pour la première fois au monde et découvrir de qui (et de quoi) il est composé. D’où ce rejet (parce que différent) et cette maltraitance (« uniquement » morale donc) qui font suite à une des thématiques les plus récurrentes du réalisateur, à savoir la pauvreté, la délinquance, les ghettos – opposés au luxe. La lutte des classes, les rapports aux inégalités : il est d’autant plus étonnant de voir les symphonies d’Hans Zimmer et les compositions de Die Antwoord servir les images d’une production qui porte en elle de telles causes.

Il est aussi apparu à Bloomkamp que mieux doser ses séquences d’action pouvait lui permettre d’étoffer son propos (n’est-ce-pas Elysium ?). Tant mieux car le scénario est ici irréprochable, les scènes de bastons maîtrisées, et la nuance omniprésente, interdisant tout manichéisme (sauf pour Hugh Jackman, qui tenait sans doute absolument à son rôle de bad guy).

Chappie existe-t-il ? Voilà la formidable problématique posée par la film en première partie. Le parti pris de la réponse (oui) est si franc que l’empathie envers lui devient naturelle. Cela passe par un face-à-face saisissant, entre Deon et Chappie, où, de la même manière que dans Her, l’intelligence artificielle entame sa véritable mutation (la même que celle d’un homme) : d’abord elle existe, puis elle prend conscience qu’elle existe. Avoir conscience de soi : c’est là l’un des sujets les plus primaires de philosophie. Toujours est-il que lorsqu’il est rigoureusement exploité, fabuleusement disserté, et jamais trop didactique, son appréhension est éclatante.

Chappie fait donc la synthèse de la géniale parabole sociale d’Elysium et du trop-plein d’action de ce dernier. Mieux, il aborde la cruauté humaine, les mesures sécuritaires, les classes sociales et l’intelligence artificielle avec une stupéfiante subtilité. Et propose, malgré tout, un consensus final d’optimisme et de pragmatisme.