Il est bien complexe d’aborder Charlie’s Country…

Son ambition est tout de même, de porter sur le terrain de l’international, un sujet grave et typiquement Australien. La question aborigène. Malheureusement, cet objectif n’est qu’à moitié atteint… C’est dommage, mais pas complètement un mal. Explications.

Historiquement, à l’instar des indiens « Native Americans » aux États-Unis, les aborigènes ont été dépossédés de leur culture à l’arrivée des Anglais en Australie. Les derniers représentants de ce peuple (2% de la population australienne) ont une très mauvaise image dans le pays, et des difficultés d’adaptation énormes. Pour simplifier : peu nombreux sont ceux qui réussissent à s’intégrer aux modes de vie urbains. Encore plus rares sont ceux qui parviennent à maintenir leur mode de vie original au cœur du Bush – le désert australien… La plupart vivent parqués dans des « réserves » comme celle de Charlie. Ce « problème » aborigène, est au final un cercle particulièrement vicieux. Une fois de plus, pour simplifier, et en cela correspondre au message transmis par le film, les anglais ont dépossédé les aborigènes de leur terres, ce qui a entraîné une certaine pauvreté culturelle, qui se traduit par : misère sociale (alcool, drogues, pauvreté), ghettoïsation et marginalisation.

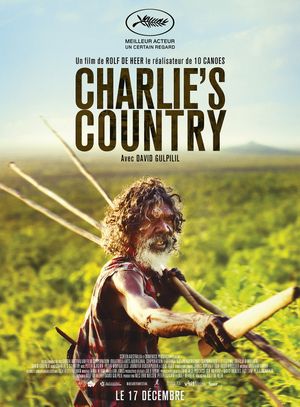

Charlie’s Country est donc un film important, puisqu’il ambitionne, au travers d’ 1h48min fusionnant avec le regard de Charlie, de rendre compte de cela.

J'ai pu interviewer Rolf de Heer, qui entre autres choses, détaille son rôle de réalisateur:

« j’ai volontairement cherché à m’affranchir de tout discours politique… Mon but avec Charlie’s Country est de filmer cette réalité au travers du personnage de Charlie, et de laisser le message passer de lui-même. Mon rôle est de faire un film qui répond aux attentes du spectateur, qui le divertit ». Le reste de notre interview le confirmera. Rolf de Heer nous à raconté un tas d’anecdotes relativement intéressantes, avec moult pauses, respirations, climax, temps morts. Il est, à la façon d’un Spielberg ou d’un Capra, extrêmement démonstratif…Et c’est exactement là le problème de son film. Appuyer par des formules éculées du mélodrame, une histoire dont la réalité se suffisait.

Ce conte de la déchéance se fait donc en trois temps très classiques : présentation du personnage, de son univers, de sa routine. Ensuite, viennent ses choix et conséquences, puis enfin sa chute et sa réhabilitation. Un schéma prévisible et sans aucune surprise !

David Gulpilil, s’il touche à l’excellence, est dirigé par Rolf de Heer de manière à ne laisser aucune zone d’ombre, si ce n’est culturelle. Son personnage semble parfois enfermé dans une vulgaire spirale scénaristique… La mise en scène de son malheur réussit à toucher sur le domaine de l’individu mais peine sensiblement à rendre compte du mal d’un peuple. Par dessus tout, la bande-son du film est un cauchemar : les différentes ambiances sont amenées par des effets sonores incrustés au pied de biche, la palme au flashback-audio cherchant à créer artificiellement un background à Charlie et à cet insupportable piano qui se fait entendre au début de chaque instant tragique (le même, 8 fois. Archaïque !)

On était fascinés au début du film, par le naturel du personnage de Charlie (impressionnant David Gulpilil, on le répète). Quelques idées de mise en scène sont incroyables (la chasse du buffle, la routine aliénante contrepoint à la dangereuse liberté). La photo est merveilleuse… Certaines scènes sont TRÈS puissantes

lorsque Charlie arrive en prison

).

Malgré tout, très vite l’ennui nous frappe. Non pas un ennui lié au parcours de Charlie en lui-même, très touchant… Non, c’est le manque de prise de risques cinématographiques qui agace.

Toutefois, si le manque de subtilité de Rolf de Heer nuit sensiblement au film en lui-même, il inscrit au burin dans nos cerveaux la tristesse de la condition aborigène. La démonstration est légèrement naïve, car résumée et grossière, mais l’inception fonctionne, sans aucun doute. À titre de comparaison, Samson et Delilah, autre film sur le même sujet (la déchéance d’aborigènes vivant dans une réserve) nous avait paru moins sensationnel, plus réaliste… Mais cette sobriété de traitement nous avait également profondément ennuyé. Le juste milieu est donc particulièrement difficile à trouver… La patience est peut-être ce qu’il manque au traitement de ce sujet difficile.

Par exemple, Kusturica a filmé un autre peuple marginalisé, incompris et inconnu – les Gitans, gens du voyages, les Roms. Son oeuvre est toutefois très forte car elle prend le temps, par chaque film, de détailler une facette de cette communauté. Kusturica, ensuite la rattache intelligemment à d’autres aspects plus proches de notre culture de spectateurs non-initiés; Le Temps des Gitans nous présentait cette culture et l’ancrait dans la réalité; on pourrait même le comparer à Charlie’s Country, l’ampleur et le pouvoir d’évocation en plus. Chat Noir, Chat Blanc montrait une facette beaucoup plus légère, balance adéquate aux films précédents. La Vie Est un Miracle présentait une vraie histoire d’amour, des traditions… Sans compter l’immense Underground qui inscrivait avec brio, tous ces éléments dans un contexte historique. Chaque film est en soi passionnant, mais plus encore lorsque considérés comme partie d’un tout. L’inconvénient est qu’il s’agit de l’oeuvre d’une vie, patiente et dévouée.

Rolf de Heer n’est malheureusement, qu’un entertainer. Passionné, mais très influencé par l’urgence. Celle de parler du mal qui ronge les aborigènes, et par là l’Australie. Celle d’en rendre compte, vite, et avec les moyens du bord. Quitte à fournir un film cherchant trop l’accessibilité par l’académisme.