Premier film choc de l’année 2016, « Chorus » en impose, il est douloureux par excellence et profondément perturbant. Irène et Christophe, vivent entre parenthèses depuis que leur fils a disparu dix ans auparavant. Séparés depuis, lui vit au Mexique, totalement mortifié, elle parce, qu’elle « est forte », même si minée de l’intérieur affiche une certaine normalité de vie, s’impliquant dans une chorale professionnelle. Jusqu’au jour où ils apprennent que leur enfant a été la victime d’un pédophile.

De ce drame absolu, François Delisle a tissé méticuleusement l’étoffe de deux héros ordinaires, qui effectuent à rebours un travail de deuil. Les remparts que tous deux ont construit pour survivre se lézardent et ne tardent pas à s’effondrer quand ressurgissent les interrogations sur les remords, puis les regrets. Remords de ne pas avoir été présent pour leur enfant au moment fatidique, regrets de s’être séparés aussi longtemps, plutôt que d’affronter le manque à deux.

C’est d’ailleurs cette seconde partie du film sur laquelle va se focaliser le réalisateur, non sans une certaine éloquence (que d’aucuns trouveront assez ostentatoire). Tout dans le film joue sur la symbolique. A commencer par de nombreux plans explicites, tels Christophe, mort psychologiquement, qui se laisse rouler dans les vagues comme un noyé, la présence de l’enfant défunt pour bien marquer le remord, un kaléidoscope retrouvé dans une caisse à jouets à l’image d’une vie fractionnée mais qui se recompose malgré tout. Mais aussi la photo en noir et blanc dont les nuances jouent au gré des humeurs. La technique est ici particulièrement sophistiquée au point de donner à « Chorus » une certaine raideur. Hormis ce détail, on ne peut rester de marbre face à cette mise en abyme du deuil (concrétisation de la mort). La douleur ravivée bouleverse, terrasse mais sera aussi quelque part salutaire.

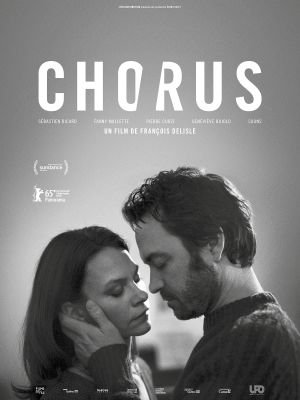

Le film commence comme une polyphonie où tous expriment, en voix qui se superposent, une même affliction, et se termine presque apaisé à la manière d’une mélodie languissante et pleine d’espoir d’un Robert Schuman. De cette brillante composition, il faut saluer les quatre solistes : Fanny Mallette et Sébastien Ricard dont les meurtrissures n’ont de cesse de nous attendrir, mais aussi Geneviève Bujlod et Pierre Curzi formidables en grands parents tout aussi victimisés.

Peu d’œuvres ont traité intelligemment au cinéma de la mort de l’enfant, on pense bien sur à « La chambre du fils » de Nanni Moretti ou encore « Rabbit hole » de John Cameron Mitchell, François Delisle, lui, apporte sa contribution avec une fausse distance, pour mieux marquer l’épure de la souffrance.