J'ai peut être une tendance abusive à me sentir attiré par tout ce qui m'échappe, tout ce qui semble me passer au dessus, trop compliqué, trop singulier pour m'atteindre. Mais soit, j'ai aimé ce film si décrié, surement un peu abscons, gratuit et taré, mais au fond si fascinant.

Cronenberg réalise ici son Sous le Soleil de Satan à lui, sorte de trip claustrophobe en limousine dans les rues bouchonnée d'une New York en proie à la guerre anarchiste, ponctuée par de longs dialogues abscons avec divers personnages sans importance, qui pourraient tout aussi bien être projections mentales du personnage principal.

Si l'on peut en rester là, à ce constat premier d'un film aux allures de branlette intello, plus proche d'une performance d'art contemporain ou d'une pièce de théâtre expérimentale que d'un objet filmique réel, saisissable, il faut pourtant se forcer, ne pas trop se demander si l'on aime bien ou non, et se donner la peine d'écouter, de regarder.

De regarder tout d'abord. Car si Cronenberg étourdit, étouffe, il réalise pourtant avec ce film une véritable prouesse d'image. Pendant les presque 40 minutes qui se déroulent dans la limousine du "héros", le canadien parvient à ne jamais répéter un seul de ses plans, à toujours trouver, et ce doit être là son réel génie, l'angle parfait, sibyllin, tordu, le point de vue, la position la plus juste. Et ce, je le répète, sans jamais se répéter. Grâce à son image épurée avec une trop grande profondeur de champ, Cronenberg parvient même à donner parfois à son film un aspect de film DV, aux qualités esthétiques moindres. Les décors, d'abord froids, lisses, brillants, épurés, se salissent progressivement, de même que le héros perd des pièces de son costume si classe. On est dans une approche très théâtrale, qui donnerait à voir en ouverture une scène vide et, au fur et à mesure des pérégrinations psychologiques de ses personnages torturés, se salirait jusqu'à finir dans cet enfer de saleté qu'est l'appartement où le film se clôt.

D'écouter, ensuite. Car si les dialogues, sans réelle construction si ce n'est celle qui leur donne justement cet aspect déconstruits, peut troubler, en rebuter plus d'un, Cronenberg, aussi à l'aise avec les mots (qu'il adapte d'ailleurs d'un roman) qu'avec les images, n'utilise pas sans intérêt cet aspect. Il joue avec les mots comme avec leurs sens, jongle avec les constructions syntaxiques.

On quitte alors tout réalisme, pour entrer dans le théâtre très intime que serait cette limousine où l'on serait permis de pénétrer. Il faut bien s'imposer cela pour permettre au film de nous ouvrir de sa porte : quitter toute once de réalisme.

Le voyage que propose Cronenberg, s'il est inscrit concrètement dans un lieu, dans un univers bien connu (le milieu du fric, de la finance, de la politique), n'est aucunement réel, et même la seule qui scène qui pourrait se donner en apparence comme normale, celle chez ce vieux coiffeur à la boutique si ancienne, semble pourtant voler au dessus de cette réalité si brute, si inintéressante que décrivent les personnages, dans des dialogues débités. Il faut donc quitter toute forme de politesse et s'en retourner du côté de Breton, qui aurait surement pleuré face à ce film. Plongés dans leurs délire personnel, les personnages ont laissé derrière eux toute forme de politesse, de convention, et se livrent ainsi à des monologues autistiques, automatiques, spontanés, véritablement impolis. On est dans du dialogue surréaliste dans sa forme la plus pure. Et le contenu des dialogues ne doit pas être pris, là encore, à sa simple apparence absurde, à son simple aspect déconnecté, ailleurs, perché, intellectualiste, inhumain, surréaliste. Il faut y voir plus.

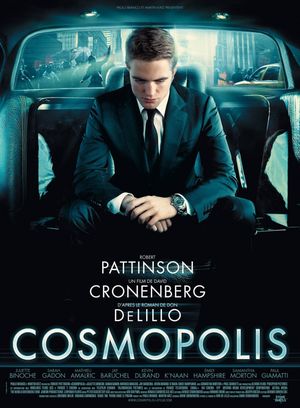

Non pas y voir un pamphlet facile du capitalisme et de son inhumanité, comme on pourrait l'analyser facilement. Non, Cronenberg semble planer bien haut au dessus de tout cela, ne se servant de cet univers aride et violent que pour prétexte à un sondage plus intime de l'âme de son protagoniste. Livré à cette errance qui, encore une fois, n'est physiquement incarnée que pour mieux illustrer le chemin psychologique parcouru par un Robert Pattinson brillant dans sa pâleur de ton, faiblesse de voix, et placidité à toute épreuve, que même un sexe mécanique, gratuit et sans grand intérêt (c'est là un défaut récurrent chez Cronenberg) ne vient pas extirper de son délire psychotique et narcissique, on se perd pour mieux se retrouver. Les "je" deviennent des "nous", les personnages se succèdent sans transition, comme des spectres hantant un esprit tourmenté qui viendraient s'incruster sans crier garde. On est face à une solitude violente, désincarnée, absurde, celle de notre monde actuel. Et lorsque l'on se force à quitter sa limousine, forteresse personnelle, muraille inviolable de son âme, on s'affronte à l'autre, à sa rudesse, à sa saleté, mais on accepte de mourir sous ses revendications.

Ainsi entre deux coups de reins qui semblent ne soulager en rien, on continue à déblatérer ses analyses sur tout, sur soi, son travail, le monde. Si bien que lors du dernier épisode, lorsque Eric Packer, le personnage principal, dit :

"Très bien, une petite pause philosophique ne fera pas de mal !"

on rit, et l'on en a le droit.

Car la pause philosophique avait commencé depuis longtemps et s'achèvera bientôt dans une passion christique, dans des effusions de sang arrosant la blancheur d'une chemise sur mesure.