C’était sympa. Sans plus… mais sympa !

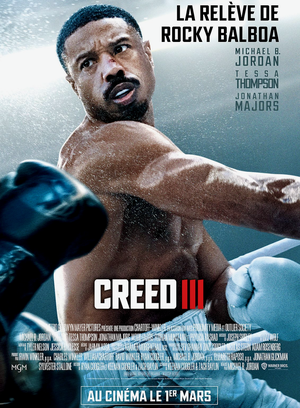

Ce qui n’était pas gagné d’avance, ce Creed 3 présentant tout de même deux raisons d’inquiétude majeures : l’absence de Stallone/Rocky (le cœur et l’âme de la franchise) d’abord, et la présence de Michael B. Jordan à la mise en scène (pour sa première expérience en la matière) ensuite. Deux évolutions notables et pour le moins casse-gueule, qui me faisaient en conséquence appréhender ce neuvième opus plus qu’aucun autre jusqu’alors (dit-il en ayant pris le train en marche avec Rocky 6). Mine de rien, le doute se posait : Creed (le personnage comme la franchise) allait-il survivre à Rocky ? et son interprète se muer pour l’occasion en réalisateur digne de ce nom ?

A ces deux questions je vous réponds « oui… mais sans éclat ».

Alors fort heureusement, Michael B. Jordan n’est pas con ; il a bien compris qu’il ne pourrait pas porter seul cet épisode de transition et que, sans Stallone en binôme, il lui faudrait dégainer un nouveau poids lourd pour compenser le vide laissé par son mentor légendaire (dont le sort depuis la fin du 2 reste bien mystérieux ici). Et j’en viens donc tout de suite au grand atout de ce troisième opus : son méchant. Dont la relation avec Adonis est au cœur de ce Creed 3, et prend – toute – la place autrefois occupée par la relation entre Adonis et Rocky. Cela pour le meilleur, puisque Jonathan Majors en impose clairement dans le rôle.

Après quatre films de vaches maigres en la matière (à rebours : le Drago junior de Creed 2 était un bœuf sans charisme éclipsé par son père – la réelle attraction du film –, le Ricky Conlan de Creed 1 un méchant contractuel déjà sans charisme, le Mason Dixon de Rocky 6 la même chose mais avec un pseudo cool, et le Tommy Gunn de Rocky 5 une putain de tête à claques – qui s’en prenait fort heureusement plus d’une à la fin), ce Creed 3 prend ainsi le parti de capitaliser un max sur sa figure de rival et nous sort rien de moins que le meilleur adversaire de la franchise depuis Drago père (même si ce Damian Anderson partagerait plus avec Clubber Lang).

Agressif et intimidant, pratiquant une boxe vraiment sale sur le ring, et semblant toujours prêt à décoller une patate en dehors, Jonathan Majors est, avec sa tête de connard et son corps de tueur, inquiétant comme il ne l’était jamais dans la dernière chiasse Marvel sortie il y a deux semaines. Ici, son méchant existe à l’écran, il occupe la place et il l’occupe bien. (Et dieu merci, il nous épargne le coup du bâtard caché de Clubber Lang, que je redoutais depuis que ce coquin de Stallone l’avait évoqué en interview lors de la promotion de Creed 2).

Et du coup, l’absence de Rocky ne se fait étonnement pas trop sentir, d’autant que les deux premiers Creed avaient assuré en douceur le passage de flambeau – et que le second avait même aménagé au personnage une sortie tout à fait satisfaisante (même si on en voudrait toujours plus, naturellement). Le film ne souffrant aucun temps mort, on n’a finalement jamais réellement le temps de regretter l’absence de Rocky, puisque notre cerveau n’a guère le temps de vagabonder. Là-dessus, c’est quelque part une réussite.

Reste que cette efficacité à l’œuvre dans Creed 3 se fait au détriment de l’émotion, et que jamais le film ne m’aura fendu le cœur – comme savait si bien le faire Creed 1 en éprouvant le personnage de Rocky –, ni même n’aura su me galvaniser comme ses prédécesseurs, me donner cette puissante pulsion d’activité physique (ce qui n’est pas rien pour une larve telle que moi), ce désir impérieux et viscéral de bondir de mon siège en hurlant, puis de lâcher trois patates dans la gueule de mon voisin de rangée avant de rentrer chez moi en courant, torse nu, le thème de Bill Conti à fond dans les oreilles, en défiant du regard tous les passants. Tout sympathique qu’il soit, le film ne m’a pas donné la niaque, comme un bon Rocky aurait dû le faire, et ça c’est un défaut.

(Pas aidé non plus, il faut bien le dire, par une bande-son tragiquement insipide de bout en bout… Je sais pas pourquoi le noname Joseph Shirley a remplacé Ludwig Göransson à la baguette, mais on y perd clairement.)

Parce que ouais, sans démériter non plus, Michael B. Jordan n’est hélas pas Ryan Coogler. Et si le résultat est carré (à quelques fautes de goûts prêt), le film n’atteint jamais les sommets du premier volet (que n’atteignait déjà plus le deuxième épisode). Un constat d’autant plus flagrant lors des scènes de combat (un mètre étalon pas plus con qu’un autre quand on parle de cette franchise), et en particulier du final, qui est affreusement lambda (à l’exception de sa phase centrale, aux effets visuels plus que douteux, qui certes le distinguent ainsi du tout-venant, mais clairement pas de la bonne manière), et d’ailleurs même pas le meilleur du film… Le meilleur duel étant celui du milieu, auquel – ironiquement – Adonis ne participe pas, et qui voit Damian Anderson nous montrer pour la première fois ce qu’il donne en combat. Celui-ci est réussi et impose son méchant comme une menace sérieuse – voire mortelle – à ceux qui en douteraient encore jusque-là. Dommage que le combat final une heure plus tard ne soit non seulement pas meilleur, mais même pas à la hauteur de celui-ci.

Bref. Un baptême du feu partiellement remporté pour le Michael B. Jordan réalisateur comme pour le Adonis Creed émancipé. J’ai passé un bon moment devant, mais pas aussi bon que je l’aurais souhaité, eu égard à quelques-uns de ses glorieux prédécesseurs.

Le personnage m’étant tout de même sympathique, je reste néanmoins partant pour une suite !

(et pour le Rocky 7 que souhaiterait faire Stallone, aussi)

(je suis même prêt à cotiser si besoin)

(Sly, si tu me lis)