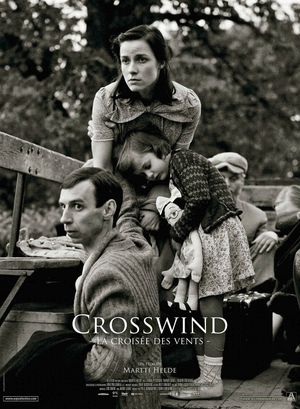

Il y a des hommes, il y a des femmes et des enfants. Les visages sont inquiets, tendus et désemparés, ce sont des visages qui ne comprennent pas. Il y a des soldats aussi, il y a des armes, des gestes que l’on devine violents et brusques, des pleurs, des cris et des injonctions, et puis il y a des wagons, des wagons à bestiaux noirs et sales, et plus tard il y aura la faim et la crasse, l’horreur et la mort. Tout cela s’est figé soudain. Les corps sont immobiles, ils tressaillent quelquefois, à peine, dans le souffle d’un vent ou dans leurs mouvements, arrêtés nets, ô suspendus, paralysés d’effroi. Nous sommes en 1941. Ils sont estoniens et estoniennes, arrachés à leur terre et leur patrie, déportés en Sibérie sur ordre de Staline dans des kolkhozes inhospitaliers, loin de chez eux.

Le film de Marrti Helde s’inspire des lettres qu’Erna Tamm écrivit à son mari, déporté lui aussi dans un autre camp et qu’elle ne revit jamais, ces lettres qui sont lues, murmurées comme une psalmodie, et qui témoignent de tout le néant absolu dans lequel furent précipités ces hommes, ces femmes et ces enfants. Erna y raconte l’interminable voyage en train, la maladie de leur fille, les conditions très dures, les rares instants de joie, se remémore les jours d’avant, le soleil, les promenades en barque, le pommier en fleur, son sourire qui lui manque. Elle dit son nom toujours, Heldur, elle le répète, elle le scande, l’exprime pour ne pas l’oublier. Ce nom qui rythme son exil, sa solitude, les années qui passent, la résignation au quotidien et l’espoir de l’avenir, quand elle pourra le retrouver, sûrement.

La grande singularité du film tient dans son étonnant dispositif scénique, la caméra frayant chemin entre acteurs et figurants, inertes, comme si elle explorait les moindres détails et secrets d’une photographie d’époque. Flirtant volontiers avec les apparats d’un maniérisme poussé, le procédé force le regard à observer patiemment, à scruter et à ressentir, mais finit par trouver sa limite dans son utilisation quasi systématique (dont la virtuosité vient, parfois, éclipser l’histoire) et dans la distance qu’il établit à la fin par trop de lenteur (de pesanteur ?), contrariant de fait sa valeur et son travail mémoriels. À plusieurs instants, l’émotion nous submerge en douce (le départ vers les camps de travail, ces hommes maigres dans le camp des prisonniers, fusillés sans jugement, ces femmes travaillant courbées dans ces larges champs dénudés…), portée par la musique de Pärt Ususberg, jamais trop insistante, et on le regretterait presque tant elle est magnifique, parant d’une grâce discrète cette première œuvre languide et déroutante.