Dès les premières minutes "De sang-froid" s'annonce comme un sacré film (le plan sur les bottes, dans le fond du bus). On ne s'y trompe pas, le film de Richard Brooks nous tient en halène tout du long, avec un montage des plus impressionnants.

Le film repose en partie sur une idée géniale : l'introduction de la scène de meurtre juste avant le dénouement du film, et non pas dans la première heure comme l'aurait voulu la chronologie (rigoureusement respectée par ailleurs).

Il est sans doute bien plus traumatisant de découvrir toute l'horreur de ces deux personnages en fin de récit, après avoir passé plus d'une heure avec eux et de s’être habitué à leur présence.

Parlons des deux acteurs d'ailleurs.

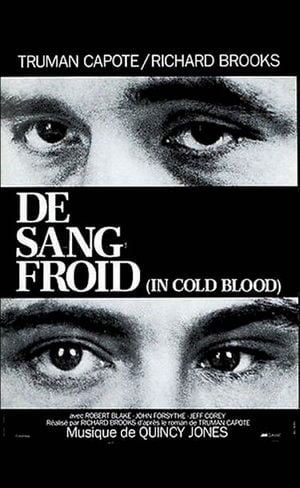

Si Scott Wilson en gamin attardé manipulateur fait très bien le job, que dire de Robert Blake? Le bonhomme, très souvent marquant, n'a pas franchement eu la carrière qu'il méritait. Et de marquant il a la voix, la petite taille et la gueule. Carrée et affublée d'un regard désaxé, aux yeux noirs corbeaux.

D'ailleurs la production a eu le bon gout de mettre en avant ce regard sur l'affiche.

J'avais vu Robert Blake il y a quelques mois dans "Electra glide in blue" où il jouait un flic/patrouilleur droit comme la justice, un peu niais aux premiers abords.

Ici l'écart est impressionnant. On est à mille lieux de ce type de performance. Perry est un personnage avec lequel on est franchement pas à l'aise, traumatisé et traumatisant. Totalement en bazar à l'intérieur mais sans doute plus lucide que son comparse, en particulier dans le dernier acte.

Et de cet esprit détraqué naît sans doute une des meilleures scènes que j'ai pu voir.

Dans une chambre au Mexique, en observant son complice s'ébattre avec une mexicaine, Perry associe cet acte avec les épisodes traumatiques de son enfance.

Ici Richard Brooks n'utilise pas de flash-back mais mélange les deux visions de Perry dans le même espace, créant ainsi un profond malaise.

D'ailleurs, la réal de Richard Brooks est exemplaire de bout en bout avec cette superbe utilisation du noir et blanc (qui à mon sens, aux US, en 1967, ne peut être que le résultat d'un choix).

Et puis il y a ici, une lubie pour le mouvement qui témoigne de l'instabilité pathologique des deux protagonistes, incapables de tenir en place.