Il semblerait que la froideur chirurgicale du style de David Cronenberg se soit déplacée, ait quitté le domaine strictement médical pour venir se greffer à un corps mort-vivant, revenu d’entre les morts pour sauver et détruire, empêcher et réparer. Défini comme un démon et un diable par la mère d’un criminel, Johnny Smith erre dans des espaces clos, privés, retirés ; sa démarche extériorise sa souffrance, son regard fige, capture des instants de vie programmés – sous la forme de visions saccadées et violentes – pour mieux le laisser juge de leurs réalisation future.

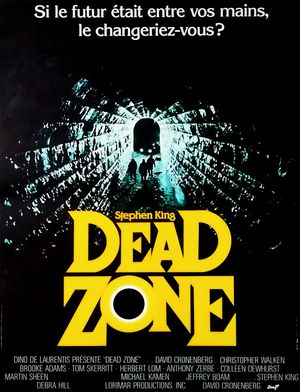

En adaptant le roman de Stephen King, David Cronenberg construit un personnage pris entre la marge et le centre, coincé par son statut d’être supérieur qui le poursuit telle une malédiction et le change peu à peu en justicier, en super-héros vidé de sa grandiloquence. Voilà ce que propose, peut-être, The Dead Zone : un vengeur sans masque ni passe-droit qui ressent et subit au plus profond de lui le don qu’il a reçu, de la même façon que la Médée de Pasolini se tordait et s’épuisait au contact d’une magie sur le point de s’éteindre. Christopher Walken trouve ici l’un de ses plus beaux rôles, préfiguration du cavalier sans tête de Sleepy Hollow – puisque son personnage, professeur de littérature, enseigne à ses élèves la nouvelle de Washington. Chacune de ses apparitions laisse en mémoire une image : un corps boiteux et vêtu de noir dans un tunnel sombre, un malade plongé dans le coma, le compagnon de marche de l’élève lors d’une excursion dans le jardin que cadre magnifiquement l’un des carreaux de la vitre, le sauveur armé d’un fusil. Apparitions portées par la partition subtile de Michael Kamen, mises en scène avec soin par un Cronenberg qui fait ses gammes à Hollywood avec ce long métrage efficace et envoûtant.