Voué aux gémonies par les amateurs de japanimation, Death Note prend ses libertés et accouche d’un thriller de série B efficace, grâce à un travail d’adaptation plus approfondi que prévu.

Rappel des faits. En proie à l’ennui, le dieu de la mort Ryûk décide de laisser tomber sur terre son Death Note, carnet qui permet de tuer n’importe qui en y inscrivant son nom. Le cahier tombe entre les mains de Light Yagami, lycéen prestigieux qui va décider de s’en servir pour tuer les criminels et devenir le dieu d’un monde nouveau. L, détective anonyme engagé par Interpol, se met alors sur les traces de ce nouveau tueur en série… À sa sortie en mai 2004 dans le Weekly Shonen Jump, le manga signé Tsugumi Ohba et Takeshi Obata a su trouver son public de manière quasi-immédiate. Grâce à son intrigue entremêlant fantastique et thriller policier sous des atours gothiques en vogue dans les années 2000, Death Note s’est ainsi forgé une réputation d’œuvre incontournable, jusqu’à conquérir un lectorat peu acquis à la pop culture japonaise.

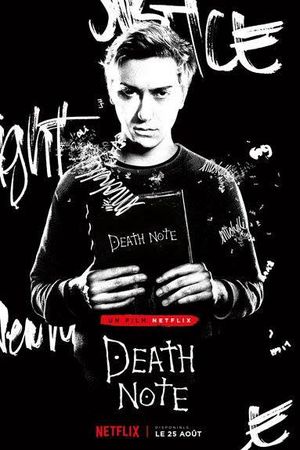

Devant faire face aux polémiques de whitewashing dès l’annonce du projet, le réalisateur Adam Wingard (You’re Next, The Guest) avait défendu sa vision de l’adaptation : « Plus j’ai essayé de coller à 100% au matériau de base, plus l’édifice s’est avéré bancal… Nous sommes dans un pays différent, un environnement différent, et nous voulons condenser une série très riche en un film de deux heures. » Quitte à dépouiller l’oeuvre du vernis gothique japonisant qui a fait son succès chez les otakus, ce Death Note cru 2017 prend donc le parti de ne conserver que le concept de base pour mieux en explorer les implications dans un contexte moral, social et politique radicalement différent.

Tut tut les puristes

Commençons par reconnaître à Death Note son sens de la concision : en à peine 1h40, l’intrigue réussit à mêler tous les registres de l’œuvre d’origine, tout en racontant son histoire sans temps mort. Il faut dire qu’Adam Wingard sait réaliser : les valeurs de plan sont respectées, tandis que le montage suit une logique lisible et cohérente tout en jouant sur les ruptures de rythme et de tons. Le cursus horrifique du réalisateur se fait sentir dans la violence des meurtres (éloignez les plus jeunes), dont le déroulé fatalement mécanique rappelle Destination Finale tout en convoquant par certains aspects le grotesque d’un Sam Raimi. Quand vient le moment de poser les enjeux, Wingard sait utiliser les lignes de fuite et les plans cassés pour signifier les ruptures qui s’exercent chez ses personnages, tant dans leur équilibre personnel que dans le rapport de force qui va les opposer.

Le parti pris artistique emprunte volontiers à l’imaginaire américain contemporain, troquant le visual kei contre une synthwave poisseuse qui colle finalement assez bien au nouveau cadre de l’intrigue. La continuité avec le manga sera assurée par Ryûk (Willem Dafoe), dont les apparitions parées d’un habile jeu de focale et de contrejour font ressortir les yeux et la silhouette menaçante. On regrettera néanmoins que la caméra s’attarde parfois un peu trop sur une performance capture pas forcément au niveau…

La pomme de discorde

Ce travail sur la forme peine cependant à maquiller une réécriture inégale voire laborieuse. Délaissant la géométrie glaciale de Tokyo pour épouser la moiteur de Seattle, Death Note doit s’accommoder de nouveaux référents comportementaux et culturels où l’impulsivité prend le pas sur le flegme calculateur. Adolescent amer et vindicatif, Light Turner (Nat Wolff) voit dans le cahier un moyen de venger la mort de sa mère et punir les comportements dont il a souffert, tandis que Mia Sutton (Margaret Qualley) trouve dans ce jeu de meurtres le frisson d’adrénaline qui manque à sa vie. De cette alchimie malsaine où s’entremêlent pulsions meurtrières et charnelles va émerger le culte de Kira, dieu vengeur distribuant la mort aux criminels du monde entier. Une réécriture bienvenue, tant l’arc originel de Misa Amane (Mia) aurait pesé sur le rythme du film.

Si l’ascension de Kira est plutôt bien négociée, le camp d’en face ne bénéficie pas du même traitement. Trop perméable pour coller à l’image du meilleur détective du monde, trop excentrique pour être crédible, plombé par la polémique sur son casting, L (Keith Stanfield) est clairement le parent pauvre de cette adaptation. On comprend l’intention de zapper les monologues introspectifs interminables qui plombaient déjà le rythme de la série animée, mais pas une scène ne laisse L déployer ses talents de déduction. Faute d’être totalement à l’aise sur ce registre, Wingard fait donc avancer l’enquête par ellipses et se contente d’en livrer les conclusions au spectateur par le biais du père de Light (Shea Whigham), seul grain d’humanité et de friction dans une investigation qui progresse trop vite. On tentera bien d’explorer les origines et l’identité de L au gré d’une péripétie, mais le mal est fait et la sauce ne prend pas. Il devient alors difficile de s’attacher à la police tant son avancée semble inexorable et dénuée d’obstacles.

Conséquence directe de ce parti-pris, l’affrontement entre Light et L change de nature. Au duel d’intellects calculateurs façon Thomas Crown qui rendait le manga si savoureux, le film substitue une chasse à l’homme nerveuse où l’anti-héros suit le sentier du rise and fall cher aux films de gangsters. De même, le basculement de la pensée shintô au monothéisme occidental bouleverse l’interaction avec le divin. Dans le manga, Light Yagami va au devant du sacré dans un rapport d’égal à égal où il perd de vue sa propre condition d’homme. À l’inverse, Light Turner est avant tout mû par une terreur mêlée de fascination pour Ryûk, comme dépassé par une puissance transcendante dont il craint le courroux. Dans un contexte américain, on aurait pu voir dans cette irruption de la transcendance une évocation du terrorisme fondamentaliste. La tarte à la crème est heureusement évitée, Wingard préférant se concentrer sur la façon dont le culte de Kira corrompt ses personnages jusqu’à faire chuter l’idéal même de justice. À ce titre Death Note débouche sur une conclusion totalement inédite, troquant le nihilisme métaphysique du manga pour un final ouvert et pessimiste où l’humain reste le grand perdant.

Aux antipodes d’un Ghost in the Shell qui se perdait entre paraphrase et hors-sujet, ce Death Note made in Netflix se condamne à diviser de par sa démarche d’adaptation radicale. Il faut néanmoins reconnaître à Adam Wingard une certaine maîtrise du cadre et une volonté sincère de redessiner certains éléments de l’œuvre sans tomber dans l’américanisation cynique et irréfléchie. Le résultat n’est pas parfait, mais les non-initiés y trouveront un thriller de série B prenant et efficace que certains puristes ont voulu enterrer un peu trop vite.

Critique publiée sur Radio VL