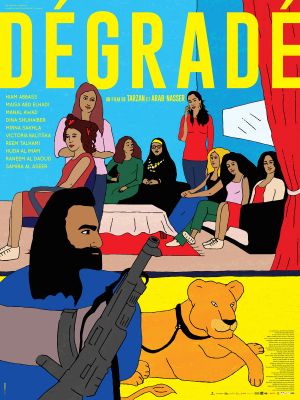

Avant de présenter leur premier long métrage lors de la semaine de la critique au festival de Cannes de l’an dernier, les frères Nasser ont réalisé quatre courts métrages, et ont été salués dans leur pays pour leurs satires d’affiches cinématographiques hollywoodiennes portant des noms d’opérations de Tsahal. Ce premier film, Dégradé, est inspiré de faits véridiques.

En 2007, des membres d’une famille crapuleuse kidnappe le lion du zoo de Gaza. Pour en faire un symbole de pouvoir et de crainte, mais surtout pour défier l’autorité politique et religieuse au pouvoir : le Hamas. Excédé, le mouvement commanditera une opération militaire radicale durant laquelle la dite famille (ainsi que le lion) sera sommairement décimée.

Les frères Nasser ont imaginé un humble salon de coiffure jouxtant ce quartier écartelé entre délinquance et répression politique. Un lieu de lien social et de liberté, où des femmes de toutes conditions se retrouvent sans s’être choisies, pour se faire coiffer, maquiller, épiler.

Le salon est tenu par Christine, une jeune et belle russe, débarqué dans la bande de Gaza un peu par hasard, beaucoup par amour pour son mari palestinien qu’elle avait rencontré à la fac de Saint-Petersbourg. Elle parle l’arabe de la rue presque parfaitement et semble trouver plus de liberté dans cette enclave, apatride et précaire, que dans son propre pays. Elle a une fille, Natalie, qui traîne et observe les clientes. Christine a aussi une assistante, la sauvage Wedad, qui entretient une relation semi-clandestine et visiblement chaotique avec le beau et ténébreux Ahmed, chef de la famille hors la loi, qui promène son lion dans les artères du quartier comme s’il s’agissait d’un fox terrier.

Les clientes du jour sont une petite dizaine. Il y a Eftikhar, quinquagénaire en instance de divorce, particulièrement aigrie et hystérique, qui semble livrer bataille contre le temps qui passe en voulant continuer à séduire. Safia, charretière plus que dévergondée et ne rechignant pas à absorber certains produits qui rendent stupéfaits, accompagne son amie Zeinab, pieuse et voilée, qui compte les cigarettes fumées par un mari peu porté sur le labeur et la religion (ce duo est sans nul doute le plus brillamment interprété). Il y a aussi Sawsan, son teint halé semblable à celui d’une bédouine, mine austère avare en sourire, mère divorcée d’un ex qui priait selon elle beaucoup trop. Fatima, enceinte jusqu’aux yeux, venue se faire épiler avec sa soeur, Ruba. Pour finir il y a Salma, très jeune future mariée un rien candide (mais qui a quand même lu les plus grands écrivains russes dépressifs), venue pour une coupe d’apparat en vue de la cérémonie. Elle est accompagnée de sa mère, de sa belle-mère et de sa belle soeur (d’un niveau social visiblement supérieur).

Ces femmes, bien que très différentes, vont profiter de ce havre entre deux guerres pour confronter à la fois tout ce qui les sépare mais aussi ce qu’elles partagent. Politique, religion, sexualité, argent, tout y passe. Ponctué par les coupures de courant, le ton est vif mais l’ambiance demeure relativement pittoresque, jusqu’à ce que le Hamas lance le raid contre la famille mafieuse et que tout ce petit monde se retrouve enfermée dans le salon, avec pour seuls témoignages de l’extérieur les cris guerriers des belligérants, les rafales d’armes automatiques et les détonations des mortiers…

En un peu moins d’une heure et demi, comment donner substance et profondeur à une douzaine de personnages ? Si le parti pris de réalisation ne dégageait pas forcément cette ambition, on peut néanmoins regretter les invraisemblances de certains parcours et surtout, le cruel manque d’épaisseur attribué à certains rôles. Quand on compare le soin et la pertinence apportés au duo Zeinab/Safia (les seules clientes auxquelles on s’attache réellement) et l’exposition minimale de la famille de la future mariée ou encore de la jeune fille enceinte et de sa soeur, nous pouvons nous poser la question suivante. Cette galerie de femmes hautes en couleurs n’aurait-elle pas été plus profonde si elle avait été diminué de moitié ? In fine, on s’attache plus au lieu et à toute sa portée symbolique plutôt qu’à ses occupantes, et c’est là que toute la véritable portée « sociale » du film se prend à mon sens les pieds dans le tapis.

L’échantillon social en huis-clôt est un classique du cinéma. Pourvu de très (trop ?) bonnes intentions, féministes et laïques, les frères Nasser ne parviennent pourtant que très rarement à échapper au cruel écueil du strict panel représentatif. A trop vouloir démonter les clichés dont les femmes palestiniennes sont trop souvent les victimes, ils en créent d’autres qui allient le stéréotype à l’hystérie. Si on leur reconnaîtra une subtilité et une pudeur plus que bienvenue dans la non-mention de l’occupation israélienne, cet ilot métaphorique se jouant de la thématique de l’enfermement ne dépasse malheureusement pas le stade de la fable orientale douce amère, jamais désagréable, mais résolument anecdotique. Ces femmes, interprétées par des actrices choisies lors de castings sauvages, méritaient largement mieux. Dommage.