L’an passé, à la semaine de la critique de Cannes, les jumeaux Nasser (Arab et Tarzan, des pseudonymes) ont détonné sur la croisette. Barbes fournies, yeux verts limpides cernés de khôl, breloques entourant les bras, et une dégaine dont l’ensemble a surpris ceux qui, par vague idée empreinte de clichés se seraient attendus à voir débarquer deux types moribonds depuis la Palestine. Car, Arab et Tarzan Nasser font partis des rares réalisateurs gazaouis qui soient, et Dégradé est leur premier long-métrage, dans lequel l’un des deux tient un rôle, bon courage pour trouver lequel. Il n’y a pas d’école de cinéma à Gaza, ils ont donc appris sur le tas. Dégradé aura mis un an en tout pour sortir, pour la raison probable que sur le papier, il était moins bankable que les grands noms. Cela dit, pour des personnes qui ont apprise sans structure éducative, on peut affirmer qu’ils sont rudement doués. Dégradé, bien filmé, prouve d’emblée qu’être artiste ne s’apprend pas dans des institutions reconnues et réputés.

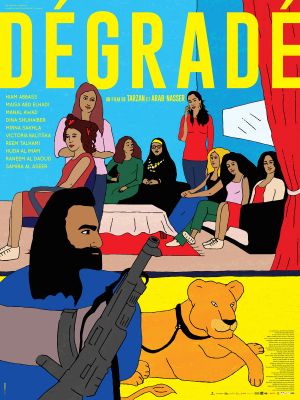

A Gaza, dans un salon de coiffure, qui fait aussi office de salon esthétique (épilation, maquillage), une dizaine de femmes sont réunies. Certaines attendent leur tour, patiemment, pendant que deux autres se font chouchoutées par la gérante du salon ainsi que son employée. Mais, malgré la chaleur suffocante qui règne à l’intérieur, aucune d’entre elles ne sort: le boyfriend de l’employée, mafieux de son état a jugé sympathique de se pâmer dans la rue en face du salon avec un lion en laisse et ses amis avides de démonstrations viriles à coup de Kalachnikov. L’air était dès les prémisses chargé d’électricité, quand le Hamas débarque pour officiellement récupérer ce lion, volé dans un zoo. Et, à partir de là, les choses vont dégénérer, poussant les femmes dans leurs retranchements psychologiques les plus intimes, qui devront supporter tout à la fois les coupures d’électricité, la fermeture par les hommes du salon de coiffure, la souffrance d’une femme enceinte, et l’égoïsme de celles qui n’attendent que leur tour pour qu’on leur arrache enfin les poils.

Les exemples de films dans lesquels des réalisateurs masculins sont capables de mesure lorsqu’ils dépeignent les portraits de femmes ne sont pas légion. Dégradé mérite d’être mis en avant non seulement pour cette caractéristique, mais aussi pour sa façon de ne pas placer les femmes en tant que victimes. En outre, le salon de coiffure, par son aspect anecdotique relatif au quotidien permet aux Nasser de donner la part belle à une certaine forme de libération, qui s’exprime certes dans un cadre confiné, mais qui s’exprime malgré tout. De là, et parce que nous, en tant que spectateur occidental, on ne s’y attend pas du tout, les dialogues deviennent comiques : quand on rit de cette femme qui dit à son amie qu’elle devrait s’épiler pour plaire à son mari, et que l’autre lui souhaite que la foudre s’abatte sur sa tête, on rit aussi de nous-même, car l’effronterie s’immisce partout, y compris dans les structures aux normes qui paraissent oppressantes, quand on pourrait justement être convaincu du contraire. Dégradé n’a rien du cliché, ni de la caricature forcée, ni encore moins du drame larmoyant auquel on pourrait s’attendre de la part d’un film qui porte sur la band de Gaza. Il n’y est pas question non plus pour autant de nier une réalité difficile: ce qui est montré, c’est une journée classique, fictive, et donc présupposée, mais avec des éléments dont on saisit bien qu’ils ont été vécu, d’une manière ou d’un autre. La vie est dure, même si les femmes semblent s’en accommoder. L’électricité est tout le temp coupée pour plusieurs heures, des gens disparaissent sans laisser de traces, et les armes se baladent de mains en mains. Que faire, dans ces cas-là ? Continuer à vivre. Les frères Nasser s’attardent longuement sur cet état de fait, filmant de façon quasi transie d’amour une femme se mettant du rouge à lèvres devant son miroir, ou un autre, radieuse à l’idée de son mariage, à qui on déroule les bigoudis pour laisser la place à des cascades de boucles brunes. C’est tout le contraire de la superficialité, on se situe dans une image de la beauté simple. Du charme.

Ce charme laisse de plus en plus la place au fur et à mesure que le film avance à une tension palpable, suffocante. Les échanges de tir à l’extérieur, nourris, ne sont jamais vus. On ne fait que les entendre, par des bruits qui s’accélèrent, et changent de nature lorsque cette fois, ce sont les bombes qui sont utilisées. Les femmes ont peur, et nous aussi, sur notre siège. Faire marcher l’imagination sans rien montrer, hormis une pièce plongée dans le noir, éclairée chichement par une lampe à pétrole, c’est prouver qu’avec un peu d’huile de coude, le cinéma peut encore faire émerger à la surface des êtres des émotions que d’autres ont encore trop tendance à cloisonner dans un coin de passivité. Espérons que les jumeaux Nasser, qui approchent la trentaine iront encore plus loin.