Une double découverte, ce film et Lucas Belvaux, le réalisateur … Enfin, pour ce dernier, je connaissais l'acteur, l'avais d'ailleurs apprécié dans "Allons z'enfants" (Boisset) ou "Poulet au vinaigre" (Chabrol) mais je ne l'avais jamais vu en tant que metteur en scène.

L'idée de départ est intéressante : dès lors qu'on octroie à un individu un permis (voire un devoir) de tuer, dès lors qu'on lui assigne, en plus, des objectifs, dès lors qu'on félicite l'individu pour ses résultats (faits d'arme), sans vouloir généraliser, on peut être certain qu'il y aura des cas de dérapage où l'individu se croira tout permis.

Là, Lucas Belvaux applique ceci à la guerre d'Algérie. Mais dans toute guerre, depuis que le monde est monde, on trouverait les mêmes travers et la même conclusion : la guerre est sale.

Le film montre le poids de la flétrissure que deux appelés du contingent, cousins au civil, peuvent encore ressentir une cinquantaine d'années plus tard pour avoir assisté ou été indirectement la cause d'atrocités. Atrocités d'un camp qui n'ont rien à envier aux ignominies de l'autre camp.

Le film est construit en deux parties aujourd'hui, dans un petit village du Morvan et dans les années 60 en Algérie. Les deux cousins, anciens combattants donc, ne se sont jamais apprécié. Et quand le passé remonte à la surface à l'occasion d'une fête au village, plus personne ne les comprend. Pire, les haines, les jalousies, les rancœurs s'expriment. On en vient alors à des gestes et des paroles haineux et racistes qui dépassent les pensées et qui sont inadmissibles. Totalement inacceptables aujourd'hui.

Il est temps, dans le film, de tenter d'exprimer enfin ce qui a été tu pendant si longtemps chez ces deux cousins : c'est si difficile de parler que ce sera une voix off qui le fera ou une voix qui lit des courriers de l'époque.

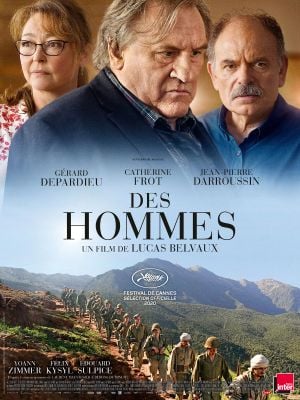

Trois acteurs principaux.

Gérard Depardieu dans le rôle d'un des cousins de nos jours, Bernard surnommé "Feu de bois". Un (vieil) ours (pachydermique) mal léché ! Oui, car il a toujours en lui, cette violence qui n'a fait que s'exacerber en Algérie. Comme il y a un demi-siècle, une contrariété, un refus et il explose, éructe, joue avec ses poings. Depardieu, quoi, dans ses grands jours ! Et c'est plutôt bien vu de la part de Belvaux. Sauf qu'on peut regretter les trop nombreuses ellipses qui brouillent un peu la vision du personnage sur le fond et empêchent toute empathie. Sur le principe (humaniste) que nul n'est complètement mauvais.

Gérard Darroussin dans le rôle du deuxième cousin de nos jours, Rabut. Lui, c'est un taiseux et tout le contraire de Bernard. Pratiquement, il ne s'exprime qu'en lui-même et donc qu'à travers la voix off. Comme pour le cas du personnage joué par Depardieu, on peut regretter que le cinéaste ne nous ait pas accordé plus de clés de compréhension.

Catherine Frot dans le rôle de la sœur de Bernard (Depardieu). À mon avis, elle est un peu sous-employée puisqu'on ne la voit réagir vraiment que dans la première partie contre un Depardieu hors de lui. Et c'est bien dommage car on aurait eu plaisir à lui voir jouer un rôle plus actif dans la deuxième partie.

Une faiblesse du casting qui aurait pu être résolue avec un peu d'astuce, c'est l'absence totale de ressemblance entre les acteurs de 2020 et ceux de 1960 qui nuit à la compréhension notamment dans les scènes d'action.

Ne connaissant pas le roman dont est extrait le scénario, il est difficile de statuer sur les ellipses qui entourent les personnages principaux et les rend un peu abscons aux yeux du spectateur. Il ressort quand même que Lucas Belvaux a bien mis en scène cette histoire de traumatisme ancien enfoui au sein de chaque personnage et qui a beaucoup de mal à s'exprimer au bout de plusieurs décennies. La vision de la place - introuvable – des harkis dans notre société est décrite avec une grande justesse.