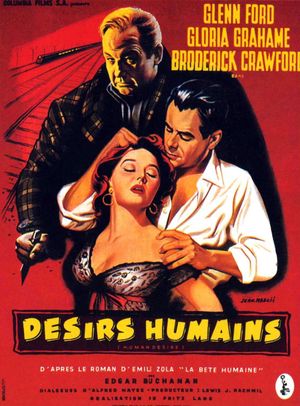

Déconsidéré par la critique et ignoré par le public lors de sa sortie, Désirs humains fait aujourd’hui encore, figure d’objet mineur dans la filmographie de Fritz Lang. Pourtant, ce remake de « La bête Humaine », est bien loin d’être raté.

Pour apprécier «Désirs humains » il est probablement indispensable de laisser à distance le souvenir de l’œuvre de Renoir et plus encore celui du roman de Zola.

D’une part, parce que Lang lui-même, s’en éloigne, dans l’approche de ses personnages, d’autre part, mais nous y reviendrons, parce que la trame du récit a été profondément modifiée.

Les personnages de Zola (et de Renoir) sont fragiles, mus par des pulsions incontrôlables, ceux de Lang sont raisonnés, manipulateurs et traduisent le peu d’empathie qu’éprouvait le réalisateur allemand envers l’être humain. Lanthier, personnage central de la Bête humaine est contraint par son déterminisme social : son hérédité, sa condition sociale l’empêcheront de lutter contre un funeste destin, une force supérieure s’opposant à sa volonté.

Chez Lang, ce sont, au contraire, les actions qui déterminent le destin. Jeff Waren, substitut de Lanthier, (Glenn Ford au jeu assez « neutre ») a finalement un rôle plus mineur que dans les œuvres précédentes. Phénomène marqué par un début de film assez malin, qui présente ce dernier revenant de Corée et retrouvant son ancien travail et son ancienne pension, avant de l’oublier durant de longues minutes pour s’intéresser au couple Buckley, autour duquel va finalement se nouer l’intrigue.

Le mari, Carl, proche de la retraite devra « jeter » sa jeune et très séduisante femme dans les bras de son ancien protecteur pour sauver sa place au chemin de fer.

Dès lors, la jeune femme deviendra le personnage central de l’intrigue, cristallisant tous les désirs, toutes les jalousies, exacerbant les plus vils instincts de l’homme. En ce sens, Désirs humains pourrait se voir comme le cinéma d’une certaine misogynie, (récurrente il est vrai dans les films noirs des années 50), celui dans lequel les femmes sont sensuelles en diable (voire très sexualisées), prisonnières d’un mariage consenti par intérêt, qui les unit à des hommes plus âgés dont elles chercheront inévitable à se débarrasser avec l’aide d’un amant.

Cependant la vision de Lang était tout autre, alors que les producteurs réclamaient un personnage féminin amoral, « seule bête humaine » du film, Lang affirmait au contraire « une bête sommeille dans chaque être humain ». Ironie du sort, ce sont les producteurs qui par leurs choix conforteront Lang dans son idée d’ébaucher un triangle de personnages à la moralité douteuse. Ce dernier contrarié par l’attitude « indisciplinée » de Gloria Grahame sur le tournage de « Règlements de comptes » souhaitait pour « Human desire » que la vénéneuse Vicky soit interprétée par Rita Hayworth, ce qui lui fut refusé.

Contraint de travailler de nouveau avec Gloria Grahame, le réalisateur réussira presque malgré lui à tirer parti de la situation. L’actrice est en effet troublante à souhait, ses moues et ses regards ambigus laissent planer un doute permanent : est-elle victime du désir des hommes, ou au contraire, profite – t- elle de l’attirance qu’elle suscite pour intriguer ? Son mari -archétype de l’homme sans envergure-, mérite –t-il une once de pitié ? Son amant nourrit-il un à son endroit un amour inconditionnel ?

L’absence de réponse claire à ces questions, les modifications apportées à la réalisation de Renoir furent vivement reprochées au film. Ces deux éléments, évidemment voulus par Lang, contribuent pourtant à l’originalité et à la qualité du film, mélodrame tourmenté, à la noirceur assumée, qui a toute sa place dans l’œuvre du cinéaste.