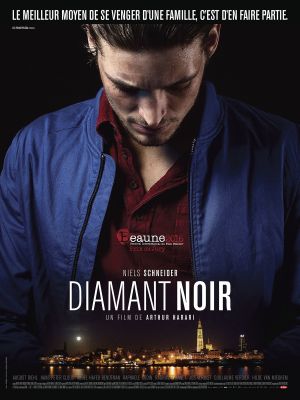

D’une à priori banale histoire de vengeance familiale dans le milieu des diamantaires, Arthur Harari, dont c’est le premier long métrage, parvient à trouver une vraie identité, à la fois brute et mélodramatique, qui lorgne autant vers la sécheresse melvilienne que sur un dépouillement bressonnien. Diamant noir semble évoluer constamment, aller là où ne l’attend pas, étirer une scène qu’on aurait imaginer brève et vice-versa – sa fin étant l’exemple le plus édifiant – un peu à l’image de sa séquence d’ouverture qu’on croirait tout droit sortie d’un giallo à la sauce Argento : couleurs 70’s, un œil, un diamant, le disque d’une meule, une giclée de sang, une main broyée et un accompagnement sonore aux effluves morriconniennes. Voilà une vraie entrée en matière, radicale et même pas gratuite puisqu’elle reviendra souvent en résonance. J’ai mis beaucoup de temps à reconnaître Niels Schreiber, qu’on avait croisé chez Dolan (L’éphèbe nonchalant dans Les amours imaginaires) ou dans Les rencontres d’après minuit. Il est très bien dans Diamant noir. Et je suis tombé amoureux de Raphaële Godin, que je n’avais jamais vu (Elle a semble t-il joué pas mal chez Brisseau) et qui dégage un truc que je n’avais pas ressenti depuis Katerina Golubeva, en gros. Diamant noir est un beau film ample et limpide, à la mise en scène très chiadée réussissant malgré sa froideur globale et sa dynamique archi down tempo à trouver sa voie (du Gray moins démonstratif) aux relents de tragédie skakespearienne.