Des années que je devais voir ce fameux film qui a fait connaître Davy Chou, et finalement très heureux de le voir seulement aujourd'hui, avec l'expérience personnelle de la vie à Phnom Penh.

Pour quelqu'un ne connaissant rien au Cambodge et aux réalités socio-économiques qui le traversent, le visionnage du film souffrira certainement d'un manque de rythme et de certaines longueurs. À l'instar de ma séance de Retour à Séoul, l'enchaînement des plans fixes et les lignes de dialogues minimalistes peuvent faire soupirer.

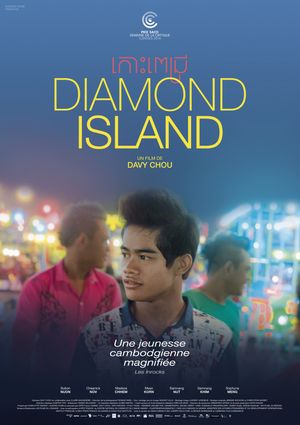

Une fois cela dit, j'ai trouvé dans Diamond Island une perle rare. Le Cambodge manque cruellement d'œuvres capables de raconter ce que le pays est aujourd'hui. Diamond Island le fait parfaitement, et c'est ce qui justifie cette note. En effet, d'un côté on a Rithy Panh enfermé dans ses traumatismes du génocide et des l'autre les productions locales qui cherchent plutôt à s'aligner sur un marché asiatique dans la surenchère de films d'épouvante. Ces deux pans sont bien-sûr essentiels et disent beaucoup de la société cambodgienne mais laissent un grand vide. Le film de Davy Chou vient à point nommé pour le combler justement. Il montre avec beaucoup de justesse les rêves et la détresse de cette jeunesse à qui l'on fait miroiter l'enrichissement rapide et la prospérité dans un Phnom Penh qui se bétonnise sous l'impulsion de grands projets immobiliers de luxe. Ce qu'elle est bien jouée cette innocence enfantine de jeunes débarqués de leur campagne, leurs tentatives maladroites d'intégrer des codes bien éloignés des leurs, leurs errances en scooter dans ces espaces intermédiaires ni publics ni privés, les relations pudiques mais sincères entre deux frères qui s'aiment mais qu'un monde sépare. Dans les chansons, les regards, les rires, Diamond Island incarne ce Cambodge du quotidien, et sa société bousculée sans bruit par l'irruption de la mondialisation et du rêve capitaliste.