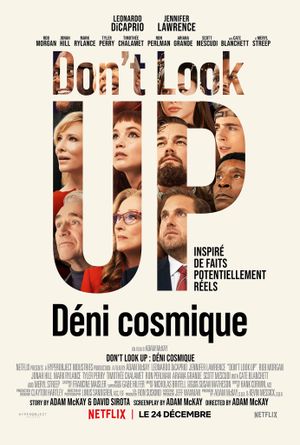

Après la sortie de The Power of The Dog en novembre dernier, Netflix nous réserve décidément de belles surprises en cette fin d'année 2021. Le casting flamboyant que réunit Adam McKay dans cette nouvelle superproduction haute en couleur nous rappelle les élans de nausée que pouvait provoquer l'exubérant The Big Short en 2015 et sa rhétorique débordante de technicité, changeant pendant deux heures durant chacun de nous tantôt en expert de la finance tantôt en crétin imperméable à son jargon. Aussi peut-on, à l'approche de Don't Look Up, au choix craindre les débordements d'un feu-d'artifice sans périmètre défini ou saliver devant la perspective jouissive d'une nouvelle satire au vitriol des dynamiques de notre époque.

Pour sûr, comme dans ses précédentes œuvres, McKay pond un objet pour le moins fascinant. Don't Look Up est une fresque cinétique et tentaculaire, un pamphlet ratissant large et analysant pêle-mêle l'enchevêtrement entre monde médiatico-politique, show-business et culture du web 3.0 dans un joyeux fourmillement civilisationnel tout à la fois précis et chaotique.

L'esthétique n'est pas nouvelle et s'avère en phase avec les aspirations précédentes du cinéaste. Seront ainsi au centre des préoccupations le rapport à l'absurdité d'un monde devenu démesurément complexe, le jeu des apparences et des conventions comme autant de protections face à la violence et à la perte de repères d'une société machine au furieux penchant auto-destructeur, plus enclin à créer des mécaniques verticalisées qu'à protéger l'individualité de ses membres.

Les dix premières minutes du film, mises en scènes de manière dangereusement sérieuse ont de quoi étonner et la première crise de panique de Di Caprio, comprenant l'ampleur de la catastrophe à venir en parodiant l'expressivité de son personnage du Loup de Wall Street, de quoi inquiéter. Puis, progressivement quelques gags subtilement distillés hybrident l’atmosphère de malaise et ouvrent la voie vers une scène surréaliste, celle de la rencontre du président des Etats-Unis (Meryl Streep en roue libre) dans le bureau ovale de la Maison Blanche, qui dissipe définitivement les doutes en donnant le ton définitif du film, dont l'humour grotesque et acide atteindra dès lors des sommets.

L'idée d'opérer un diagnostic accablant du niveau de cohésion et de cohérence de nos sociétés occidentales par le biais d'une uchronie science-fictionnelle : "et si une comète pouvait causer l'extinction de la race humaine" s'avère, dans le contexte du film, particulièrement intelligente. D'abord parce que le grotesque de ce dispositif sied parfaitement à l'atmosphère "life is a show" qui prend de plus en plus racines depuis l'Amérique de Trump. L'utilisation d'une CGI volontairement artificielle, investissant la comète elle-même d'un potentiel comique et sur-traitant la scène finale sur la planète colonisée renforce également de manière tout à fait convaincante ce caractère too much porté à l'échelle de l'œuvre. Aussi, l'exubérance assumée du discours parait ici plus juste que dans un The Big Short, où le décalage trop peu marqué entre la réalité de la crise financière et son récit cinématographique empêchait le développement d'un discours critique original sur la politique de l'autruche auquel le monde financier s'adonnait alors.

Dans la même dynamique, la radicalité et l'imminence de la menace que représente la comète permettent d'analyser avec force le degré de déni dans lesquelles sont plongées nos sociétés. Parce que comme l'annonce le sous-titre du film, dans Don't Look Up, tout est affaire de déni. Dans un système transformant chaque objet, chaque information en matériel propice au spectacle et à la dérision, le sérieux devient cruellement ennuyeux et la substance des choses finit inévitablement sous le tapis.

Aussi, la grande comedia dell'arte laisse logiquement place dans un deuxième temps à un renversement dans lequel la gravité inonde peu à peu les plans, dans lequel le rire tourne au jaune. Le déni se matérialise en premier lieu dans la narration la plus élémentaire du film : du fameux hashtag "don't look up" scandé et diffusé par les sceptiques irresponsables jusqu’au démenti pathétique du philanthrope charlatan dont la cupidité meurtrière entraîne l’humanité toute entière dans une chute que lui-seul évite lâchement. Mais aussi, et surtout, dans ses plis. Les rapides inserts au style carte postale d'animaux de tous horizons, d'environnements marins, aériens, d'autres ethnies, impurs et intrigants dans un premier temps deviennent progressivement lourds de sens et connectent le discours à la fameuse échelle cosmique que le sous-titre du film annonçait. On le sait, le déni de l'homme moderne est d'abord irrigué d'un mépris systématique pour l'environnement qu'il pense avoir dominé, pour les autres formes de vie qu'il pense avoir dépassé et qu'il finira, semble-t-il, par payer cher. À sa manière, toujours en se riant des formes, McKay prend soin de le rappeler.

Dès lors, le basculement tragique du film s'opérera lors de l'ultime accès de colère du Dr. Randall, lui-même un temps séduit par les charmes de la société du spectacle, qui sur le plateau de mediatainment de sa nouvelle amante (Cate Blanchett botoxée), jètera pris d'une pulsion de sincérité : "But what have we become, how do we talk to each other ?". Ici se joue peut-être l'essence de l'esthétique du cinéma d'Adam McKay, la formule préalable au cri d'urgence que représentent ses films : comment a-t-on pu en arriver là ?

Il est amusant de voir que cette vive critique d'un monde ayant déjà dépassé le stade de la décadence, perdant son sens sous le poids de l'hyper-connexion digitale, de l'ultra-rapidité et de la marketisation des communications entre individus est pleinement rejoint dans la forme par la mise en scène. Frénétique, mosaïque, submergée de split-screens de réseaux sociaux, d'écrans de téléphones, de surcadrages de télévisions regardées en continu par les protagonistes, assimilant et imitant toutes les techniques de la TV, de la captation de concert (gigantesques travellings circulaires, changements intempestifs de caméra basculant dans toutes les échelles de plan possibles, rapide ping-pong de champ-contre-champ...), le feu d'artifice est total et énergivore. Comme à son habitude Adam McKay fait parler la poudre et l'on peut se demander à quel niveau de schizophrénie se situe ce cinéma de démesure, qui critique et imite sur le même plan, brouillant ainsi les cartes et peinant par moment à prouver la sincérité de sa démarche. Le (non)choix d’aborder exclusivement le point-de-vue états-uniens sur une catastrophe censée être d'ordre mondial prouve cette difficulté à s'extirper de ses propres clichés de représentation, et l'on retrouve chez McKay les racines d'un cinéma profondément ancré dans la culture hollywoodienne, un cinéma jamais réellement certain d'être ou révolté ou fasciné par les objets qu'il traite.

Néanmoins, il est aisé de se placer de l'autre côté du miroir et d'aborder l'esthétique poussive du dispositif sur le mode d'une agression savamment réfléchie. L'idée d'une mise en scène aussi lourde et demandante pour le spectateur permet, en déclenchant en lui une forme d'exaspération induite par la submersion d'images et d'informations (comme le faisait cette année Bruno Dumont avec France), de briser sa garde pour le rendre vulnérable, pleinement disponible au moment de contempler avec impuissance l'ampleur des dégâts. Combattre le feu par le feu.