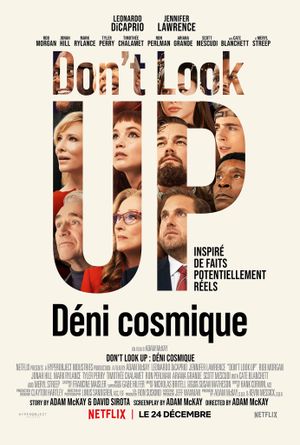

Lorsqu’ils découvrent par hasard qu’une immense comète frappera la Terre de plein fouet six mois plus tard, les astronomes Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) et Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) se mettent en tête d’alerter l’humanité sur l’imminence de la fin du monde. Las, ils se rendent compte avec horreur que personne ne semble assez raisonnable pour prendre pleinement conscience de ce qui les menace.

C’est sur ce pitch archi-simpliste qu’Adam McKay, réalisateur de Very bad cops et de The Big Short, développe son nouveau film et nous livre cette satire fort réussie, passant au vitriol les dérives du monde actuel, sur le même ton que les mockumentaires Death to 2020 et Death to 2021 produits également par Netflix. Une allégorie évidente de l’aveuglement de l’humanité face à la surpollution et au déclin climatique, essentiellement destinée à l’Amérique trumpiste, et qui peut aussi se voir comme un commentaire acerbe de la bêtise contemporaine. A ce jeu, McKay s’amuse comme un petit fou et décanille journalistes, stars, militaires et politicards avec une causticité qu’on avait pas revue depuis le trop méconnu mais bien plus subversif God Bless America.

Il sera de fait bien difficile de ne pas sourire à la portraiture à peine déguisée d’une simili-Trump (ou Sarah Palin, c’est selon) plus concernée par son taux de popularité et sa réélection que par l’annonce de la fin du monde. Impossible aussi de ne pas aimer détester ce milliardaire, sorte de caricature de Steve Jobs et Mark Zuckerberg, si riche qu’il se paye à lui-seul le luxe de décider du destin du monde. Un personnage tellement déconnecté de la réalité et de toute humanité (voir comme il ne daigne jamais regarder ses interlocuteurs) qu’il ressemble plus à un robot mégalo qu’à un PDG ne réfléchissant plus qu’en terme de profits potentiels. Et que dire de ces médias sarcastiques faussement informatifs mais réellement abêtissants à la sauce Quotidien ou TPMP, et si nombreux aux USA, de cette caricature de bidasse bas du front aux relents rétrogrades d’american hero (énorme Ron Perlman) ou bien de ces internautes plus concernés par la rupture d’un couple de popstars que par l’annonce de la fin du monde ? Cela ne s'approche-t-il pas au moins un peu de la réalité ?

Bien sûr, l’exercice de la satire apocalyptique n’est pas nouveau et à ce jeu on se souvient encore de la malice tout enfantine dont avait fait preuve Tim Burton dans son très irrévérencieux Mars Attacks où, là aussi, médias, politiciens et militaires azimutés s’en prenaient tous plein la gueule dans la joie et la bonne humeur (des martiens). Mais dans sa façon de tirer la sonnette d’alarme en surlignant au marqueur rouge toute la connerie de son époque, le film de McKay s’apparente finalement plus à un Docteur Folamour, où là déjà, Kubrick portait un regard plus sévère que caustique sur la situation d’une humanité totalement irresponsable qui ne se voyait pas courir vers sa fin.

Le contexte historique et géopolitique mis à part, la démarche de McKay est sensiblement la même et son film multiplie les caricatures aussi risibles que détestables dont on ne voit pas trop comment l’auteur voudrait les voir survivre (tout comme chez Kubrick, les personnages sensés se comptent ici sur les doigts de la main d’un Simpson). Mieux, dans sa volonté d’épingler l’entêtement d’une humanité tardant à lever les yeux vers le ciel (et donc à voir la vérité en face), McKay semble ne rien oublier, pas même de commenter les dérives de la crise sanitaire actuelle, en dénonçant les intérêts politiques, les mécanismes de propagande et de manipulation médiatique, de panurgisme « citoyen », le musèlement des oppositions ainsi que les discours contradictoires de scientifiques (sur)médiatisés (voir la corruption progressive du personnage de DiCaprio, vendu à la présidente, elle-même vendue à son principal financier). Plusieurs séquences dénoncent avec humour cette société des apparences où le citoyen lambda ne remet plus rien en question tant que les médias lui disent quoi penser et que les puissants, pourtant souvent fort peu intègres, réfléchissent et décident à sa place. Bien sûr, la satire est par définition excessive et le film l’est, excessif, et il ne manquerait plus que la présidente du film déclare aux médias qu’elle « emmerde » une partie de ses concitoyens pour que l’intrigue du film soit jugée totalement improbable.

Plus qu’un titre, Don’t look up devient alors un slogan politique représentant à lui seul le déni d’une humanité si bêtement orgueilleuse et persuadée de son importance qu’elle en oublie sa vulnérabilité et tarde à réaliser son insignifiance à l’échelle cosmique. Le personnage de Thimothée Chalamet le dira lui-même au détour d’une prière prononcée au cours d’un modeste repas. Un retour aux sources prenant des airs d’humilité tardive, loin des folies orgiaques, des vedettes arrivistes et des élites cryogénisées et qui, dans la simplicité de sa conclusion, rappelle pour beaucoup celle de la nouvelle d’un certain Richard Matheson, fort bien intitulée, il y a pourtant 70 ans, Le Dernier jour.