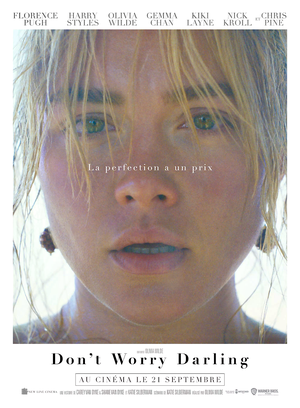

... enfin, peut-on s'exclamer "Ah ça, c'est bien un film de nanas" dès que les lumières se rallument dans la salle. Depuis le temps qu'on entendait "Ah ça, c'est bien un film de mecs", ça fait du bien. Et puis après tant de siècles d'asservissement systématique, d'humiliation constante, de gestes déplacés, de violences physiques et psychologiques, il faut bien payer un peu. La note est salée. La liste des griefs est longue très longue, alors le mâle est prié de fermer sa bouche et de faire (enfin) profil bas. Silence, elles tournent et c'est très bien comme ça. D'autant que si le prix à payer est un film de science-fiction "à message" comme Don't worry darling, il n'y a vraiment pas de quoi crier au scandale.

Olivia Wilde s'inscrit dans la mouvance de "cinéastes tendance" comme Jordan Peele et Ari Aster et réalise un film à l'image de sa génération, reflet paradoxal de son époque lisse et perturbée. Plus décalé, moins frontal mais tout aussi couillon que la dernière proposition d'Alex Garland, le décevant Men (qui fait pschiiiit comme un mauvais déo'), Don't worry darling n'étonne pas forcément mais réussit son pari casse-gueule, là où Ridley Scott et Nicole Holofcener s'étaient lamentablement pris les pieds dans le tapis avec leur Dernier duel. Les racines de son récit de science-fiction se retrouvent chez d'illustres auteurs/scénaristes anglais comme Lewis Carroll (Through the looking-glass, and what Alice found there), Brian Clemens (Chapeau melon et bottes de cuir) ou encore Patrick McGoohan (Le Prisonnier) tout autant que chez des américains comme Rod Serling (La Quatrième dimension) ou Ira Levin (Les Femmes de Stepford). Les plus anciens évoqueront La Quatrième dimension ; les plus jeunes, Black mirror. Il y a pires filiations pour un maelström. On pourra tout aussi bien envisager des ponts avec la série WandaVision, des films comme Passé virtuel ou encore État d'esprit (Bliss) ; des œuvres plus ou moins récentes, pas forcément appréciées (à tort) qui s'inspirent toutes plus ou moins des mêmes récits matriciels. Les scénaristes Katie Silberman et les frères Van Dyke signent un script à leur image d'artisans besogneux de séries télé, de films de science-fiction lambdas et de comédies alimentaires, mais leur script sait rester ludique (sorte d'Escape game de 12 à 99 ans) et ouvert aux interprétations (notamment vis à vis des personnages secondaires), filant les métaphores et brodant l'allégorie à coups de motifs répétés tout au long du film (le cercle, la danse, le miroir, l'avion, le rôti de bœuf...), dont certains livreront leur clé tandis que d'autres resteront mystérieux. Au spectateur de faire marcher ses méninges. De son côté, John Powell sort de sa léthargie créatrice pour déployer une bande originale osée, résolument marquante, conférant au film un cachet assez unique et une personnalité indéniable, qui manque à 90% des blockbusters américains actuels (difficile de croire que le bonhomme est également responsable d'une partition insipide et sans âme comme celle de Dragon 3). On pourra la juger ridicule, elle a le mérite de tenter quelque chose de différent. Malgré quelques longueurs malheureuses (syndrome devenu habituel du film trop long pour ce qu'il raconte), quelques ellipses malvenues, quelques petites fautes de goût et quelques facilités scénaristiques (déformations probablement héritées de l'écriture de séries), le film à l'esthétique soignée parvient tout de même à délivrer son message féministe tout en restant divertissant. C'est peut-être même dans son absence de subtilité qu'il puise sa force de persuasion. Un objet baroque et postmoderne qui fonce dans le tas, tête baissée ; comme un éléphant en tutu dans un jeu de quilles. Pataud mais attachant.