C'est ce genre de film qui vous fait rêver de l'Amérique.

Prendre sa grosse bagnole, conduire en pleine nuit, à toute barzingue dans les immenses boulevards de Los Angeles, admirer les levers de soleil de la côte Ouest, voir la skyline illuminée et attendre dans des parkings miteux et humides devant des façades décrépies et de vieux escaliers de services rouillés.

Le film est à la fois extrêmement rapide et extrêmement lent. Il ne s'y passe presque rien. L'essentiel du scénario est une fuite bordélique en avant et l'observation du paysage depuis une voiture. Ainsi, les contrastes sont géniaux. Une musique tantôt planante, tantôt électrique et violente, des scènes d'actions trash et rapide (scène de l'ascenseur), des moments contemplatifs halletants (la toute fin où Gosling finit par cligner des yeux). Ce rien, ce faux-suspens, cette errance, cet on the road again entretient chez moi une fascination sans limite.

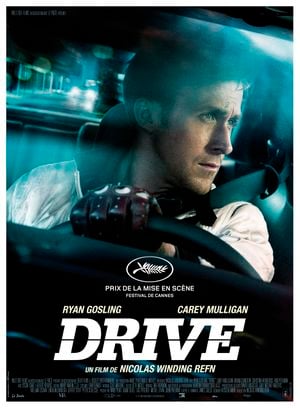

Peu de films parviennent à se hisser aux rangs de chefs-d'oeuvres uniquement par leur photographie et leur musique. Et pourtant, Drive est l'un de ceux-là. Tout est descriptif, tout est à voir. Rien n'est expliciter. Ce film n'est pas bavard. Les dialogues sont rares, les actions, ponctuelles et efficaces. On se laisse, comme au volant d'une voiture, porter par les subites accélérations puis les coups de freins brutaux.

La musique a elle seule justifie de voir ce film. La musique électro développe une atmosphère à la fois inquiétante, d'un romantisme mièvre et d'une nostalgie à l'américaine, une nostalgie de la décadence.

Ce film est un film descriptif, une longue complainte contemplative, où les personnages sont amoraux, sans foi, ni loi, pris dans un étau, contraints d'accélerer et de décélérer au grès du vent et d'errer dans une ville immense.