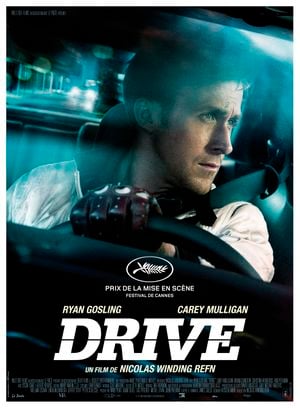

Vendu par le département marketing comme un film d’action véloce et rutilant, Drive à ameuté tous les gros beaufs du quartier qui ne s’y sont pas retrouvés, s’attendant à voir un concurrent à la saga des Fast and Furious, ce qui ne l’a néanmoins pas empêché de trouver son public et de s’imposer avec le temps comme un chef d’oeuvre générationnel. Rien ne prédestinait pourtant Refn à tel un tel plébiscite étant donné son penchant pour les extrêmes. Valhalla Rising – Le Guerrier Silencieux témoignait d’ailleurs parfaitement de cette radicalité avec ce voyage introspectif de guerriers viking en Terre Sainte qui avait d’ailleurs laissé pas mal de monde à quai. La réponse est peut-être aussi à trouver dans la genèse de ce projet qui ne lui été pas forcément destiné, pas plus qu’à Ryan Gosling qui a finalement succédé à Hugh Jackman suivi du retrait de Neil Marshall. Il apparaît assez paradoxale que le réalisateur est pu bénéficier d’une telle liberté de ton avec les transgressions que l’on lui connaît surtout après la déroute que fût sa première incursion dans le milieu Hollywoodien avec The Inside Job. Mais à l’origine, il y a un roman de James Sallis aussi mutique et elliptique que l’est le film ce qui explique certainement ce partie pris aussi bien esthétique qu’atmosphérique qui fera dès lors la marque de fabrique de son réalisateur après en avoir expérimenté des bribes au cours de sa filmographie.

Sa première incursion dans le polar s’est d’ailleurs faite avec Pusher, une plongée dans l’univers du crime de Copenhague dont on retrouve ici toute la noirceur et l’imprévisibilité. Il passe ici à a vitesse supérieur et investit le territoire de Los Angeles déjà arpenté par des cinéastes de renom tel que William Friedkin ou Michael Mann auquel la course poursuite inaugurale rend hommage à son Collatéral, filmé à l’intérieur de l’habitacle, jouant de son étroite proximité avec le chauffeur et sa voiture, une Impala gris métallisée qui lui permet de mieux passer inaperçu. Dès son introduction le film va à rebours des attentes des spectateurs qui s’attendait à un morceau de bravoure, pour finalement renforcer l’immersion au sein de ses rues tentaculaires dont le réalisateur cherche à capter la lumière pour en restituer l’atmosphère menaçante, et à palper la tension ambiante renforcée par le Tick of the Clock de Chromatics et les effets sonores du moteur qui rugit dans ses pics d’accélérations couplé au son d’une radio qui diffuse les liaisons des forces de police à la recherche du véhicule banalisé qui termine sa folle embardée dans le parking d’un stade plein à craquer au moment de la sortie du match, timing parfait. A l’instar de son homologue américain, Refn adapte un scénario d’une simplicité absolue pour mieux en exploiter la puissance d’abstraction, d’où ce choix de filmer le plus souvent une fois la nuit tombée afin de mieux capter les contrastes entre ombre et lumières ce qui permet de brouiller nos repères et notre perception de la réalité, accentuant l’onirisme de son récit virant parfois au cauchemar orgasmique ce qu’un règlement de compte sur une plage au bord de l’océan éclairé à la lueur d’un phare qui oscille tel un sonar viendra d’ailleurs souligner afin de revisiter à sa manière la célèbre fable du Scorpion et de la Grenouille. Sur un autre plan, le dernier affrontement s’achève sur un parking où chacun doit apprendre à trouver sa place au cœur d’un environnement complètement déshumanisé comme le reste du film.

Le générique musical sur la partition de Kavinsky (Nightcall ou L’appel de la nuit) qui succède à l’introduction déploie déjà ce tempo électro aux accents mélancolique qui se lit d’ailleurs sur le visage de l’acteur, se calant parfaitement sur les images projetés et le réseau routier de la ville qu’il sillonne toutes les nuits. Tout semble d’ailleurs calibré et millimétré à la seconde près comme l’horloge du conducteur qui se fixe un créneau de 5 minutes pas plus pour récupérer les casseurs. Une règle parmi quelques autres que ce personnage énigmatique s’impose et applique à sa ligne de conduite. La seule fois où il y transigera le fera dévier de son itinéraire et lui fera perdre le contrôle de son avenir, de ses rêves et ambitions qu’il s’était fixé tout comme il ne sera plus en capacité de garantir la sécurité de son entourage qu’il s’était pourtant juré de protéger. Le premier tournant sera cette rencontre amoureuse qui va bouleverser son horizon, dès lors son trafic interlope deviendra une impasse à haut risque qu’il va tenter de mesurer et de contrôler comme il le fait dans son activité de cascadeur pour le cinéma. Cette romance taiseuse presque shakespearienne entrevoit dès le début une issue plus qu’incertaine, comme ce reflet de l’acteur dans le miroir qui se superpose à la photo de famille d’Irène où il figure comme l’homme de trop au côté de son enfant, et de son mari taulard qui va bientôt sortir de prison et mettre fin à cette parenthèse enchantée. Mais comme le conducteur qui tente de se défaire de sa véritable nature, Standard traîne avec lui un lourd bagage criminel qui va l’amener à replonger aussi rapidement que ce dernier aborde ses phases d’accélération pied au plancher.

Le jury du festival de cannes ne se sera finalement pas trompé en accordant au film le prix de la mise en scène. Drive a cet effet sur les spectateurs que l’on ne saurait facilement restituer avec des mots puisqu’il s’agit avant tout d’une œuvre sensorielle assez bouleversante et ce que la partition de Cliff Martinez rend d’autant plus obsédante que l’on ne cesse d’y repenser après son visionnage, chaque séquence nous revenant intimement en tête grâce à la fluidité de son montage et la douceur contemplative de ses images dont nous abreuve le réalisateur pour mieux nous hypnotiser notamment durant ses phases d’accalmies et moments suspendues avant de nous arracher de notre siège par des éclairs de violence sourde et brutale comme ses montées d’adrénaline au volant qui se manifeste comme une déflagration. Cet amour pour les extrêmes entre le plus souvent en collision laissant des traces indélébiles comme des marques de pneus sur la route, où des empreintes de sang coagulées sur un vêtement clair. La mécanique de prédation finira forcément par atteindre l’engrenage de la relation installé entre le conducteur et Irène, ce que le défonçage de gueule d’un gangster viendra anéantir après leur étreinte charnelle. La séquence de l’ascenseur est d’ailleurs le point d’orgue du récit puisqu’elle permet de mettre en lumière la césure qui s’y opère et l’inéluctabilité d’un destin tout tracé. Si le sentiment d’apesanteur est bien là, le baiser sera néanmoins délivré lors d’une phase descendante car leur amour ne pourra jamais décoller, bloqué au stage de ce parking sous-terrain, tamisé, loin des regards indiscrets et de la lumière du jour où il pourrait s’éclore. C’est dans ce même espace clos que leurs regards se sont croisés pour la première fois, et c’est également dans ce décor que leur union va se refermer, comme le caractère schizophrène du héros finira par lui sauter aux yeux ce qui tranche avec la calme olympien et la douceur apparente dont il faisait preuve jusque-là, à l’image de ce scorpion fétiche qu’il arbore sur le dos. On retrouvera ce motif à de nombreuses reprises notamment lors d’une confrontation dans un tripot, lorsque le conducteur marteau en main en reproduira fidèlement la silhouette pour soumettre son adversaire.

Mais si la magie opère, c’est aussi grâce à ce choix de casting hétéroclite dans des rôles souvent à contre-emploi et réduit à l’état d’archétype pour mieux joueur des faux-semblants ce qui là encore évoque un autre chef d’oeuvre du polar qui emprunte d’ailleurs le même environnement (To Live and Die in L.A.). Albert Brooks abonné au registre de la comédie campe un producteur de cinéma impitoyable qui souhaite s’imposer dans le monde du stock-car tout en baignant dans la fange de la criminalité, imposant d’autant plus de respect par ce qu’il ne dit pas et ce que ses frasques de psychopathe ne font finalement que refléter. La séduisante Christina Hendricks qui est entre-temps devenu une star du petit écran avec la série Mad Men fait le choix surprenant d’interpréter une vrai pouffiasse loin des standards maniéré associé à sa classe naturelle. Carey Mulligan sera également préféré pour son charme loin du profil à l’origine recherchée, son petit minois évoquant celui de Michelle Williams qui partageait la tête d'affiche avec Ryan Gosling dans Blue Valentine, où la chronique d'un couple dysfonctionnelle. D’autres en revanche s’inscrivent parfaitement dans la continuité de leur carrière, notamment Bryan Cranston qui s’investit le rôle d’un mentor, sachant exploiter le talent de son poulain avec lequel il noue une relation filiale. C’est aussi un escroc éloquent à la petite semelle capable de ravaler sa fierté dès qu’il tombe sur un plus gros morceaux que lui tel que Nino qu’interprète Ron Perlman qui sait toujours aussi bien exploiter sa sale gueule patibulaire et son caractère truculent pour jouer les gros connards aveuglés par sa confiance en lui-même mais qui ne saurait pourtant masquer un vrai complexe d’infériorité envers les parrains de la Camorrah auxquelles il se complait à se comparer à la tête de sa minable petite pizzeria juxtaposé à d’autres enseignes et alors qu’il possède pourtant des origines juives. Enfin Oscar Isaac est également très poignant dans le rôle du père de famille et mari endurci par la prison qui ne veut pas replonger et n'aspire désormais qu'à pouvoir saisir sa seconde chance. Mais son passé va le rattraper.

Dans sa quête absolue d’épure, Refn choisi encore un héros sans origines dont on ne nommera jamais le nom, succédant au guerrier silencieux de Valhalla Rising. L’incarnation par le vide de Ryan Gosling tient forcément beaucoup dans la caractérisation monolithique de ce héros d’un autre temps, se limitant à quelques rares lignes de dialogue. Ses poses ostentatoires fascinent autant que ses excès de nerf peuvent effrayer et jeter un froid comme cette discussion dans un café où il prévient son ancien partenaire de crime de se taire et de s’écarter sous peine de lui refaire le portrait. Son personnage laconique s’inscrit dans la plus pure tradition Melvilienne à l’instar d’un Alain Delon, jouant de son regard et de ses expressions souvent intense, transmettant des émotions aussi bien positives et rassurantes qu’une tristesse insondable ou bien une menace fiévreuse dont il vaut mieux s’écarter. Pour compenser le manque de dialogue, le réalisateur illustre certaines séquences par des chansons reflétant les états d’âmes de ses personnages. Under Your Spell cristallise parfaitement le coup de foudre entre Irène et le conducteur qui font preuve d’une réelle alchimie à l’écran dans leurs échanges tout en complicité et attention, ce que des mots ne sauraient facilement exprimer sans tomber dans la nunucherie à l’eau de rose. La dernière chanson sur laquelle se clos le récit (A Real Hero) célèbre l’héroïsme puisqu’il est aussi question de cela, la veste qu’arbore l’acteur agissant comme une cape lui attribuant ses super pouvoirs derrière le volant. N’importe qui d’autre aurait eu l’air complètement idiot affublé de cet accoutrement mais pas lui. D’ailleurs, le duel final à couteaux tirés évoque bien les films de cape et d’épée et l’attitude chevaleresque du conducteur qui choisira de partir sans se retourner, laissant l’argent maudit derrière lui en abandonnant son idylle pour mieux pouvoir la préserver. Enfin, l’acteur est bien souvent filmé de profil pour mieux exploiter son visage anguleux et générer cette part de mystère et de sérénité apparente. Parfois on le voit même machouiller un cure-dent comme les cow-boys dans les westerns, figé dans l’expectative d’un évènement, ou d’un feu de croisement, prêt à foncer comme un pistolero serai prêt à dégainer, ce qui le rapproche autant d’un Clint Eastwood que d’un Jean Louis Trintignant pas moins mutique dans Le Grand Silence. Cette description renforce d’autant plus la dimension crépusculaire du film qui se clôt comme un véritable western urbain constitué de mano à mano et conclue par un champs-contrechamps dans un restaurant qui ne pourra se régler qu’en extérieur, à la lueur d’un coucher de soleil californien qui projette les ombres des deux adversaires s’effaçant alors définitivement de la circulation. Mais cette fin tout en ambiguïté peut également signifier que son réalisateur piqué au vif a enfin pris sa revanche sur son rêve hollywoodien et qu’une fois ce chapitre clos, cela l’empêchera pas de foncer vers de nouveaux horizons quitte à heurter la sensibilité à fleur de peau d’une industrie à laquelle il n’acceptera jamais de se plier, pour livrer des œuvres sans concession.

À ce que l’on dit, c’est le voyage qui compte, pas la destination, et les détours mortels surtout... Alors si toi aussi tu aimes bouffer de l'asphalte au sens propre comme au figuré, rend toi sur L’Écran Barge. Tu y trouveras quantité de sérial-autostoppeurs et de chauffards frustrés.