Kafuku, metteur en scène de pièces de théâtre multilingue et sa femme Oto, écrivaine pour la télévision, mènent une vie assez routinière. Malgré une tragédie impossible à surmonter, ils ont trouvé un certain équilibre exprimé souvent à travers le sexe. Oto a l’habitude de raconter des histoires pendant l’acte. Nous devenons de petits enfants assis par terre qui attendent la suite de ces récits alambiqués et passionnants. Elle les oublie souvent à son réveil et son mari le lui rappelle. L’érotisme qui accapare toutes ces scènes, nous engouffre dans leur intimité sans pour autant donner l’impression de voyeurisme. Le fil conducteur des histoires, rend ces scènes très profondes. Les images, d’une beauté propre, clair, magnifique, donneront une sensation d’euphorie à notre cœur qui ne nous quittera pas de tout le film. C’est comme si le sexe leur permettait de se défouler de tout ce qu’ils n’arriveront jamais à échanger autrement et que le réalisateur voulait nous montrer la nature juste de leurs ébats.

Mais Oto décède soudainement, amenant avec elle tous ces moments de partage unique. Et de non-dits. Elle était la seule à le connaître, à le savoir. Le générique lors de la 40e minute sera accueilli avec surprise. Un film japonais qui nous fait grâce d’une introduction n’est pas très usuel, voire très rare. Kafuku confirme son désespoir par sa façon d’être. Il porte des poids qui semblent vouloir l’empêcher d’avancer. L’acteur en lui, lui permet de cacher ses tragédies. Il se renferme, il n’est qu’un metteur en scène sans émotion particulière. Il n’a pas d’identité. Tel un automate, il se conforte dans sa vie sans réussir ou même vouloir s’extraire de sa douleur.

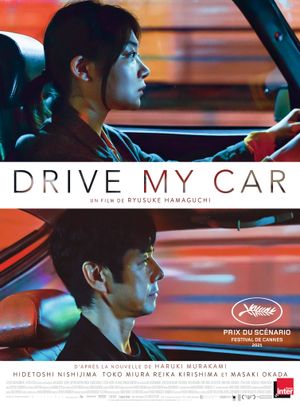

On lui propose de mettre en scène la pièce de théâtre de Tchekhov, l’Oncle Vania. Mais quand il accepte, la production lui exige d’accepter un chauffeur dans tous ses déplacements. C’est à ce moment-là que, dans votre tête, vous entendez Baby, you can drive my car, Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, And maybe I'll love you. Comme Norwegian Wood, Drive my car est aussi une adaptation d’une nouvelle de Murakami. Les deux œuvres portent des titres des chansons des Beatles et les deux parlent de la perte des êtres proches. La voiture de Kafuku est une vieille Saab 900. Il utilise des cassettes pour écouter et travailler les répliques de ses dialogues. Comme beaucoup d’entre nous, il est resté dans cette époque où on écoutait les Beatles, peut-être comme le symbole d’un refus au progrès. Une période qu’on ne veut pas quitter.

Kafuku fait lire et relire le scénario aux acteurs en exigeant de ne pas jouer. Lire comme on lit un livre à haute voix. D’après lui, il faut s’imprégner complètement du texte pour que l’interprétation, les mouvements, soient beaucoup plus libres et attentifs à l’expression du corps. Cette méthode est complètement à l’opposé du système Stanislavski, fondé sur une recherche psychologique approfondie du personnage. Devenir en somme le personnage, le vivre au quotidien pour le laisser finalement s’exprimer à sa guise. Ses propos, le gestuel, correspondant à l’image psychologique qu’on s’est faite de l’individu. C’est curieux dans la mesure où Kafuku semble ressasser le passé pour mieux l’assimiler et le comprendre. S’il regardait sa vie sous un autre angle, il se rendrait compte que on ne peut pas changer le passé mais nous, on peut changer.

D’une façon symbolique, une voiture peut s’avérer comme une notion de vie. On la mène et on l’amène comme on l’entend. Du moins, c’est ce qu’on voudrait. La couleur rouge est symbole de passion, exigence. Voilà que Kafuku se trouve en face de Misaki, une jeune fille taciturne, silencieuse et très bonne conductrice selon la production. Le metteur en scène se révolte. Il a vraiment l’impression de laisser sa vie dans les mains de cette jeune fille. Il veut bien essayer une fois. À partir de ce moment-là, l’espace confiné de cette petite voiture, devient le témoin de leurs conversations. De leur silence. Dans une de ces histoires, Oto parle de la lamproie, un poisson parasite et carnivore qui inspire les fluides de la victime parasité. Kafuku et Misaki se sentent coupables de vivre. Ils sont confrontés à leurs mauvais choix, leurs mauvaises décisions, et les remords les parasitent, les empêchent de respirer. Leur mal-être, se transforme tout doucement, voit la lumière et trouve enfin une porte de sortie.

Les scénarios de Ryūsuke Hamaguchi pourraient nous rappeler ceux du réalisateur coréen Kim Jong-Kwan. Leurs histoires se focalisant pour la plupart dans des dialogues qui explorent, pas seulement les personnages, mais surtout les situations qui leur ont fait devenir ce qu’ils sont. Mais alors que le réalisateur coréen sait faire transpirer les émotions et les sentiments au cours d’un tout petit échange, Hamaguchi reste plus en retrait et a apparemment besoin de trois heures pour que les sentiments puissent éclore. Mais, voilà quand même le point flagrant de son évolution : alors que dans ses films précédents, des émotions très fortes restent assez lisses et introverties, il semblerait que dans Drive my car il ait laissé, enfin, rentrer le soleil. C’est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus à fleur de peau et peut-être plus compréhensible et adaptée au spectateur européen.

La fin de la pièce de théâtre est très concluante et exprime ouvertement une morale assez prometteuse. Ce message, quelque peu Bob Marley, Everything 's gonna be alright…, est celui que le réalisateur veut nous faire passer en nous montrant Misaki en Corée du Sud en pleine période du Covid ? D’ailleurs, le film aurait dû être tourné en Corée du Sud. À Busan plus précisément. Mais cela s’est avéré impossible à cause du Covid. Est-ce peut-être pour cette raison que Kafuku roule à droite ? Malgré nos recherches, ce détail n’a pas été exprimé dans aucune des intervenus données par le réalisateur. À suivre.