Pietrangeli, auteur à part dans le panorama du cinéma italien, parvient pour son premier long-métrage, à s’éloigner du néo-réalisme alors prédominant et auquel il avait contribué en collaborant avec Visconti, sans toutefois le renier. Reléguant en arrière-plan la dimension socio-économique, il privilégie l’exploration psychologique de ses protagonistes, comme souvent féminins (Adua et ses compagnes, Je la connaissais bien) et modernise le discours contemporain en s’intéressant à des individus que le septième art méprisait alors – ici, une femme de chambre.

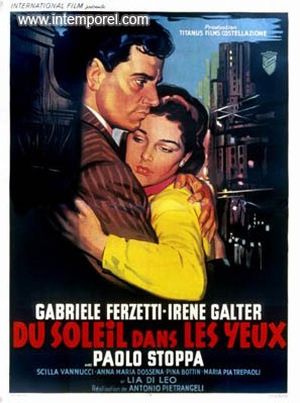

D’un soin esthétique nettement moindre que Je ne la connaissais bien ou même Adua et ses compagnes, de dialogues moins peaufinés que Le Célibataire ou la Visita et d’un scénario moins élaboré que Le Cocu Magnifique, Du soleil dans les yeux demeure un film d’un très grand intérêt, assez simple dans sa construction linéaire, mais d’une grande cohérence, avec un portrait psychologique équilibré, montrant les joies et les tristesses de la femme seule, souvent victime de son innocence ou de l’égoïsme des hommes, abandonnée et exilée de sa terre natale, s’échappant le dimanche après-midi de sa dure condition pour se bâtir un rêve d’amour, de tendresse et d’amitié. Complètement crédible, Celestina, la protagoniste, démontre l’acuité du regard de Pietrangeli, pénétrant l’univers de ces être ignorés vivant à la marge de la société, sans gros effets ni excès, toujours dans la justesse, avec la finesse dont il fera presque toujours preuve dans ses œuvres (si l’on excepte Fantômes à Rome ou, pire encore, Nata di Marzo).

Bien que la fin du film surprenne, à l’image de Je la connaissais bien, Pietrangeli choisissant maladroitement une non-fin, refusant l’Amour fusionnel au profit du drame individuel, il évite tout pathétisme. Par ailleurs, il ne tient aucun discours social de type lutte de classes, sans toutefois négliger, à travers les incursions successives chez les patrons de la femme de chambre, de dépeindre différents milieux, de la noblesse froide et élitiste à une bourgeoisie cultivée et chaleureuse en passant par une autre plus cruelle et cynique ou celle plus vulgaire et plus populaire des commerçants, sans oublier, bien sûr, celui des servantes, au premier plan.

Alberto Moravia considérait dans L'Europeo le film d’"un néoréalisme plus souriant, plus accommodant, plus maniéré". En effet, sans s’enfermer dans un discours au ton unique, il pose des touches de couleur éparses dans ce monde plutôt gris, apportant de la lumière sur le destin de ces femmes de l’ombre.

7.5/10