Une surprise, loin de l’auteurichiant ou du type de film « branché » vu par des académiques d'âge moyen.

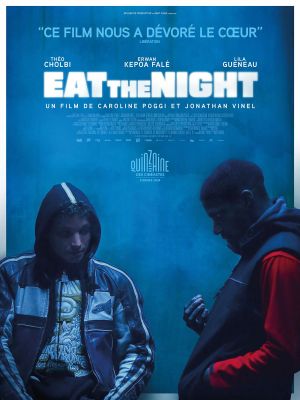

C’est une sonde sur la façon dont la technologie numérique a échoué à répondre à nos besoins humains. Apolline (Lila Gueneau), une jeune décrocheuse aliénée de 17 ans, se consacre au jeu vidéo gothique et futuriste Darknoon, dont la fermeture définitive est prévue à Noël. Cet abandon éloignera encore davantage la jeune fille, dont le principal lien humain est avec son frère aîné, Pablo (Théo Cholbi), un trafiquant de drogue tout aussi mécontent. Leur interdépendance et leur éloignement sont véhiculés par le passage de l’imagerie numérique fantastique au réalisme, illustrant tous deux l’impact émotionnel de perceptions oniriques ou conscientes opposées. Une véritable avancée esthétique de ce duo de réalisateurs, Caroline Poggi et Jonathon Vinel, que je ne connaissais pas de première vue.

C’est un film crépusculaire sur ce passage à vide d’une génération qui s’émancipe aussi bien de tous les mauvais préjugés qu’on peut avoir des jeux vidéo dépeints au cinéma, loin de l’infantilisation par lequel le médium qui a dépassé le cinéma est présent dans l’insupportable Ready Player One, où l’exploitation technologique et narrative est à la mode des fantaisies de petits geeks crédules pour une sous-culture insulaire et détestable. Poggi et Vinel, tous deux âgés d'une trentaine d'années, refusent les mensonges de la culture pop. Ce n’est pas du « rétro », malgré l’esthétique qui rappelle un peu le cinéma du « look », où des jeunes réalisateurs parlaient aux jeunes en coupant les longues prises, les cadres drapés bourgeois par des néons, des bornes d’arcades et des couleurs vives dans une dynamique propre aux sujets du cinéma de genre traditionnel (cinéma d’action, film noir, thriller, film social…)

L’avancée technologique depuis est d’être capable de montrer l’hyperréalité virtuelle de manière convaincante par le MEUPORG, où des centaines de joueurs interagissent indépendamment comme étrangers l’un à l’autre. Son meilleur pari est de ne pas faire l’erreur de tant d’autres films sur les jeux vidéo où l’on se contente d’un jugement boomer sur la nature évasive du médium. Ne pas réduire la chose à des enfantillages complets par les personnages autour des quêtes du jeu. Pas du tout un énième film où il faut laisser le monde “enfantin” pour entrer dans le monde “adulte” et aller cautiser. Le monde des adultes, c'est les bureaux, le 9 à 5, les hypocrisies quotidiennes simplement pour prétendre fonctionner. C'est un monde lassé pour et par la génération qui pouvait encore vivre d’un seul salaire, qui s’entête à ne pas laisser leurs places encore aujourd’hui. Peut-être que la grande majorité refusent de vieillir pour de bonnes raisons, car l'avenir qui leur est offert est glauque s'ils n’ont pas la bouée de sauvetage d’un héritage ou d’une filiation professionnelle en vue.

Le film est louable par cette brillance de montrer le jeu vidéo autrement que par la culture geek méprisable ou la condescendance médiatique habituelle, le monde du jeu suscite plus d’aventure et d’excitation que les confusions de la vie – mais la relation sexuelle de Pablo et Night montre également que la confusion entre dans leur monde de jeu. L’ectasie façonne la distorsion du temps et de la perception qui retourne leurs vies. Night raconte leur situation à un serpent en cage dans un terrarium. Poggi et Vinel réalisent à quel point l’environnement impie du millénaire déforme le réel – la crise que les classes politiques imputent à TikTok et la dépendance excessive aux téléphones portables.

Eat the Night transcende le cinéma français moralisateur de bon marché – Night lui-même (qui joue aux jeux vidéo avec sa nièce) est soumis à la corruption sociale qu'Apo et Pablo rejettent. Ces trois jeunes partagent entre eux des sourires maladroits, qui prennent tout leur sens lorsque les réalisateurs les entrecroisent dans la vie domestique, la vie de jeu, la vie de gang et la vie solitaire. De nombreux critiques ont mal interprété le contraste entre la vie de famille du rival du gang Louis (Mathieu Perotto) et son père mourant, manquant l'ironie poignante d'isolats en désaccord les uns avec les autres.

L’important, c’est que la connexion est belle et bien établie à la fin du film, c’est ce qui en fait une expression rare et pas un téléfilm. Beau et parlant.