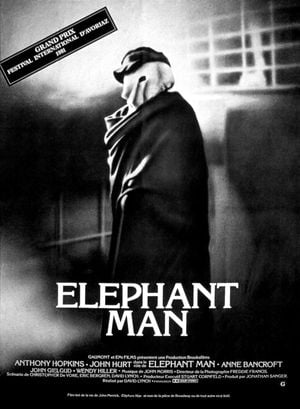

Revoir Elephant Man, c’était accepter de replonger dans un bain de souffrance et de cruauté qui m’avait traumatisée lors du premier visionnage, mais en même temps m’était offerte l’occasion unique d’assister en salle, à l’un des films les plus déchirants de l’histoire du cinéma.

Récit tragique et bien réel de Joseph Merrick, Britannique né en 1862, que Lynch, par souci de simplicité, rebaptisera John, adaptant les mémoires du médecin Frederick Treves, concernant cet homme difforme surnommé «L’Homme éléphant» et exhibé comme un monstre de foire.

Le jeune cinéaste, on est en 1980, et c’est son deuxième long métrage, galvanisé par la confiance de son producteur, Mel Brooks, s’empare de l’histoire, la faisant basculer vers un onirisme inquiet, comme en témoigne la scène d’introduction hypnotique où sons et images se répondent pour distiller l’angoisse : douce mélodie d’une boîte à musique, qu’accompagne la photo d’une femme, avant de s’arrêter brusquement, dans un sublime et cauchemardesque fondu en noir et blanc, sur sa bouche ouverte, déformée par un cri de terreur.

Un troupeau d’éléphants envahit l’écran, projetant violemment à terre, d’un coup de trompe, la jeune femme qui hurle et se débat, agitant la tête en tous sens, tandis que des barrissements retentissent, mêlés à des cris de bébé et que se forme un nuage de fumée, métaphore supposée de la naissance de John Merrick.

Londres 1884

C’est à une reconstitution sidérante de l’Angleterre victorienne, alors en pleine révolution industrielle, que Lynch nous convie : rues sombres, lampes à gaz, murs détrempés, hauts fourneaux, sifflement de la vapeur et fumées des cheminées, rien ne manque dans cet univers à la Dickens, somptueusement filmé en Noir et Blanc.

Une atmosphère où la photo très contrastée de Freddie Francis, grand spécialiste des films d’horreur gothique, fait merveille, associée qu’elle est à un incroyable travail sur le son : des ambiances acoustiques qui font de cette œuvre un spectacle à voir autant qu’à écouter.

Devant une baraque foraine où se pressent, dans un brouhaha indescriptible, couples éméchés, femmes hilares ou au bord des larmes, lutinées par leurs compagnons, se tient un homme, seul, dont la mise élégante et la retenue tranchent sur le public des habitués.

Il ne dit mot et observe, les yeux rivés sur ces « Freaks » qui attirent le chaland, ne tardant pas à repérer une « entrée interdite » qu’il emprunte délibérément, croisant ces « horreurs de la nature » exposées au voyeurisme de tout un chacun.

Le maître des cérémonies, brutal et aviné, un certain Bytes, dressé de toute sa hauteur devant la tente infamante, exploite avec un aplomb consommé la misère humaine, défendant âprement la source de ses revenus devant des policiers chargés d’appliquer la loi : faire cesser de telles exhibitions.

Treves lui, muet et fasciné, ne peut détacher ses yeux des lettres inscrites au sommet de la toile : Elephant Man LE "Trésor" de Bytes, dont le chirurgien, lors d’une séance privée, va découvrir, sidéré et les yeux embués de larmes, le corps supplicié, atrocement disproportionné.

« Devant moi se tenait le spécimen de l’humanité le plus répugnant que j’aie jamais vu » Ecrira-t-il dans ses mémoires, relatant sa première vision de « la chose ».

Une scène poignante où l’HORREUR absolue nous est révélée à travers le regard du médecin : la même compassion nous serre la gorge, le même sentiment nous étreint à la vue de la créature immonde et pathétique qui tourne sur elle-même dans un ballet grotesque et pitoyable, exécutant à grand peine les ordres que lui intime son bourreau, relayés par la voix stridente d’un jeune garçon.

Séquence clé s’il en est, puisqu’elle met fin à l’attente qui nous a tenus en haleine, avant de pouvoir poser les yeux sur ce monstrueux agrégat de chair et de bosses, martyr d’une société que la différence et la laideur angoissent, et qui fustige sa propre peur par des comportements inhumains voire barbares.

Une première page se tourne : John Merrick transféré à l’hôpital, s’il continue à subir la curiosité du milieu médical, n’en est pas moins soigné, aidé et protégé par son bienfaiteur, lequel s’aperçoit très vite que ce « monstre » qu’il prenait pour un idiot congénital, est en fait un homme meurtri, intelligent et doté d’une grande sensibilité, ce qui nous rend sa souffrance et son calvaire d’autant plus intolérables.

Et Lynch l’a bien compris, dont la mise en scène, s’écartant des visions surréalistes qu’on lui connaît, axe tout sur l’échange des regards, celui de l’acteur John Hurt, exprimant toujours une infinie douceur, véritable performance si l’on songe aux prothèses gigantesques dont on l’avait affublé pour le rôle, la belle âme de l'homme éléphant constituant son seul rempart face à la terrible violence que les autres lui renvoient.

« Au-delà de la fresque sociale, j’ai voulu montrer comment le personnage réagissait au contact de différentes situations » : moqué et pris à partie par les déshérités, flatté, voire encensé par les riches que sa différence interpelle et intrigue, « deux mondes qui s’ignorent et se veulent différents, mais qu’anime une même curiosité pour le «monstre» a expliqué D.Lynch.

Une phrase qui prend tout son sens lors de la séquence à la Gare Victoria, scène d’une rare puissance où J.Merrick, pris en chasse par la foule et acculé dans les toilettes publiques, lance de toute la force de sa pauvre voix éraillée et à peine audible : « Je ne suis pas un animal, je suis un être humain ! » avant de s’effondrer, exténué, tandis que les policiers le ramènent à son sauveur et ami, Treves, magnifique Anthony Hopkins !

L’émotion, maître mot de cette réalisation, en ouvrant « une brèche d’humanité » au cœur de la violence, insuffle au film une vraie tendresse : les larmes de Treves, son empathie et sa bienveillance, vont permettre au héros de s’accomplir, de se réaliser en tant qu’homme, quittant à jamais les oripeaux de L’homme éléphant pour renaître de sa propre volonté, comme un homme, dût- il en mourir.

Ode à la tolérance, vibrante d’humanité, film sur l’anormalité et l’exclusion parmi les plus importants du septième art, Elephant man se clôt, comme il s’était ouvert, sur l’image d’un visage féminin, mais serein cette fois, se découpant sur fond de ciel étoilé : la mère de John Merrick récite les vers du poème de Lord Tennyson «Nothing will die» tandis que résonne, douloureux et tragique, l’Adagio pour cordes de Samuel Barber :

« Jamais, jamais rien ne mourra. »

Le fleuve s’écoule, le vent souffle, les nuages passent, le cœur bat…Rien ne mourra »

Et lui faisant écho, on croirait entendre, au loin, les vers d'Isaac Watts extraits du poignant False Greatness dont Merrick signait ses lettres :

«Ma forme est étrange, c’est vrai, mais me blâmer, c’est blâmer Dieu

Par mon âme je serai jugé car l’esprit est l’essence de l’homme.»