Quand t'es dans le désert...

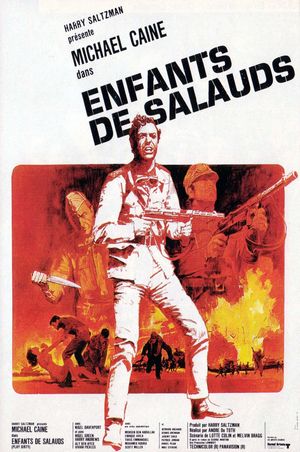

On parle assez rarement d’André de Toth qui demeure pourtant un réalisateur relativement important, notamment des années 40 aux années 60 dans le cinéma anglo-américain. Metteur en scène au cinéma sombre et inquiétant, de Toth clôt plus ou moins sa carrière sur Enfants de Salauds en 1968 (après avoir été réalisateur de 2nde équipe sur le Superman de Richard Donner, il finira par co-réaliser un tout dernier film, une série Z, Terror Night, près de vingt ans plus tard… sans toutefois être crédité). Enfants de Salauds représente donc d’une part l’aboutissement de la carrière d’un grand réalisateur de l’ère classique mais aussi le climax cinématographique du genre du film de guerre, alors à son sommet. Si l’on peut toujours se méfier de la fin de carrière des réalisateurs de l’ère classique qui furent des passages compliqués pour John Ford ou Howard Hawks notamment, on ne peut que saluer la noble conclusion de carrière que représente Enfants de Salauds.

Sorti en 1968, soit un an après Les Douze Salopards de Robert Aldrich, Enfants de Salauds part d’un postulat relativement similaire : envoyer des renégats dans les lignes ennemies. Néanmoins, c’est là où toute comparaison s’arrête, les deux films utilisant par la suite des traitements véritablement différents. Outre le fait que le film de de Toth prenne place dans le désert d’Afrique du Nord, c’est surtout le cynisme qui le caractérise. Par des personnages improbables mais intrigants, de Toth esquisse un semblant d’humanité cherchant à survivre à la guerre. Il oppose méthodiquement les enjeux des différents intervenants, notamment entre Michael Caine et Nigel Davenport, respectivement officier britannique et renégat engagé dans l’armée. On nous expose dès le début du métrage une mission vouée à l’échec, mise en place pour être un appât. Dès lors, il y a un sentiment malsain qui se dégage des chamailleries entre les deux personnages principaux dans la mesure où nous pensons les efforts vains. L’inéluctabilité et le pessimisme dans le cinéma de guerre demeureront toujours des thèmes passionnants.

Le film évolue ainsi, entre coups bas et alliances obligatoires pour survivre à l’intérieur de cette malheureuse escouade. On se remémore quelque peu avant l’heure l’opposition et le mépris qu’il y avait entre James Coburn et Maximilian Schell dans Croix de Fer de Sam Peckinpah, sorti près de dix ans plus tard. A l’instar de ce dernier, Enfants de Salauds ne manque pas d’être impitoyable à plus d’une reprise. Il y a fort à parier que Peckinpah a bel et bien vu ce film tant il préfigure certains enjeux et thèmes de son cinéma. On ne peut finalement que comprendre le choix du titre français, convenant parfaitement à la situation, tout comme le titre original, Play Dirty. C’est un cinéma impitoyable de salauds où il faut faire des choses moches pour éventuellement survivre.

Soulignons par ailleurs la rare finesse de la réalisation d’André de Toth. Tout le film est découpé avec brio et la recherche de sens dans les cadres est percutante. Aucun élément vieillot ne vient s’insérer dans l’œuvre. C’est beau, fluide et diablement bien rythmé. Certaines séquences, notamment celles de la tempête de sable dans la base abandonnée, offrent une ambiance absolument démente. Le film se permet ainsi peu de temps morts, le spectateur étant happé continuellement par les péripéties douteuses dans lesquelles nos héros (douteux, eux-aussi) se jettent.

Bien évidemment, le film est aussi porté par le charismatique et énigmatique duo Michael Caine/Nigel Davenport. Le magnifique face au rustre, le noble face au bâtard, la belle face à la bête. Mais finalement, que reste-t-il ? De pauvres diables, des enfants de salauds à découvrir impérativement dans ce film un peu oublié d’un réalisateur l’étant tout autant. Come on, let’s play dirty !