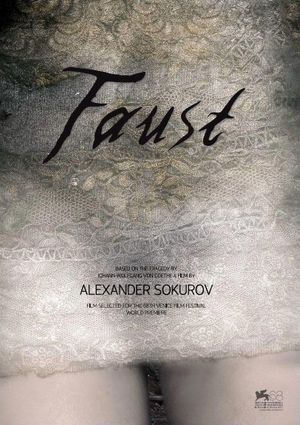

Faust par Le Blog Du Cinéma

Alexandr Sokurov n’est peut-être pas l’homme le plus drôle de Russie (difficile autrement lorsqu’on réalise une « tétralogie sur le mal ») mais il est un grand cinéaste et audacieux. Avant Faust, Sokurov avait dressé les portraits d’Hitler, Lénine et Hirohito. Pour ce quatrième et dernier volet, le réalisateur russe s’inspire librement de l’œuvre de Goethe. Telle est d’ailleurs la seule planche de salut lorsque le cinéma adapte un monument littéraire : l’appropriation totale, la largesse d’adaptation.

Cyril Béghin a déjà beaucoup dit sur ce film dans Les cahiers du cinéma (n° 679 de juin 2012). Apporter de l’inédit sur une œuvre aussi difficile d’accès réclame de la prise de tête, fusion de connexions synaptiques à venir.

Côté forme, le film ose tout : le vieux format 1.33 (image quasi carrée), les filtres de couleurs, les distorsions d’images, une musique dissonante. La forme est généreuse en angoisse et en enfermement. A noter que la direction photo est assurée par le français Bruno Delbonel (Amélie Poulain, Dark Shadows, Inside Llewyn Davis, …). Que ceux qui se froissent aisément à la vue du maniérisme cinématographique passent leur chemin.

Le film débute classiquement avec un gros plan de la verge d’un cadavre, d’autant plus percutant avec ce format d’image plus étroit. Le ton est donné, on va s’entendre parler de la vie mais surtout de la mort et les blagues fuseront … avec parcimonie. En fait, nous assistons à l’autopsie menée par le professeur Faust, il cherche où réside l’âme. Faust est alors bien loin de la passion charnelle, il est tout à sa Science. Au commencement était la mort. Chez Sokurov (ou peut-être chez Sokurov lisant Goethe), la mort est la pierre d’achoppement originelle ; celle après quoi s’installe le déséquilibre existentiel, elle est un point de départ. Faust ne trouvant aucune trace corporelle de l’âme humaine, traine son désarroi existentiel jusqu’au cabinet de son père qui pour toute réponse lui propose une vie ascétique et vertueuse. Nouvel échec. Faust, affamé et sans le sou, est obligé de mettre au clou ses biens. Il se rend chez l’usurier Mauricius (adapté de Méphistophélès). Le diable est un usurier, un préteur sur gage « ce que j’ai ne m’appartient pas » et il ajoute plus loin « la Mort existe encore. Mais bientôt elle aura disparu. Certains sont déjà sur le chemin ».

Chez Sokurov, Faust vient à Mauricius et non l’inverse comme chez Goethe. In fine, le seul moteur de la narration est la quête de sens de Faust. On entrevoie la thèse de Sokurov que seule la fin du film dévoile. Faust et Mauricius sont contraints de fuir la ville (les morts s’accumulant) dans les montagnes. Ici, devant le spectacle d’un geyser, Faust jubile enfin. Il s’émerveille du phénomène et exulte d’en comprendre le mécanisme, il assure même pouvoir reproduire un geyser dans son laboratoire. Bien qu’apparemment anodine cette scène est un déclic. Faust prend un virage radical en s’élevant au niveau de la Nature et même du Créateur. Faust en vient à assassiner Mauricius et ainsi à dompter la Mort. Faust qui manifeste au fil du film un intérêt décroissant pour la mort de ses congénères, cherche seulement − tout orgueil devant − à dépasser sa condition biologique. Il y a à cet endroit beaucoup de ponts à jeter avec le Caligula de Camus. La tyrannie nait de l’existence combinée de l’Absurde et de l’orgueil.

Sokurov s’est donné une tache audacieuse : portraitiser et expliquer le mal, plus précisément celui des dictatures du XXème siècle. Que vient alors faire Faust et son XIXème siècle par ici ? Dans cette tétralogie que Sokurov souhaite circulaire (que chaque film dialogue avec les autres), Faust apparait comme le dénominateur commun des trois premiers films. Sa thèse serait finalement que les monstres et monstruosités du XXème siècle sont nés de la crise existentielle du XIXème. Les tyrans sont des êtres refusant leur finitude, leur propre mort. En quelque sorte, Vladimir Ilitch Oulianov trouve le prolongement son être en Lénine, pourfendeur de sa condition mortelle.

Le Faust de Sokurov est un conte philosophique, genre suffisamment rare au cinéma pour justifier un visionnage. Le film est verbeux, plombant et Sokurov nous laisse pour alternative une vie ascétique faite d’abnégation et quelque peu sinistre. Pour les lecteurs de Cioran (plusieurs fois la naissance est décrite comme une tragédie, une damnation) et de Wittgenstein, pour ceux qui aiment une réalisation appuyée, foncez. Le film ne peut pas laisser indifférent, un monument de cinéma sur bien des points.

Lorsque Darren Aronofsky remet le Lion d’Or à la Mostra de Venise en 2011, il explique son choix : « Certains films vous font pleurer, certains films vous font rire et certains films vous changent pour toujours après les avoir vus et celui-là en fait partie».

---

Auteur : Maxime