Qui se remémore la tempête, les toiles peintes du port en trompe-l'oeil et les révélations finales de Marnie, tissera des liens évidents entre la beauté froide de Tippi Hedren et La Femme fatale de Rebecca Romijn. Le sexe féminin retors, seul, peut paraitre un argument mince si on ne corrobore pas l'art du mensonge (et la mythomanie) avec les caprices de la météo. Si dans Marnie, l'orage du climax de fin ouvre une porte dimensionnelle sur le retour à l'ordre des choses, Laure, de son côté, endossera l'identité de Lily alors qu'une pluie battante frappe la verrière d'un appartement qu'elle occupe illégalement. Lorsque Laure s'endort dans son bain et que le temps semble se suspendre, la luminosité des éclairs laisse s'engouffrer, cette fois-ci, fantasmes et fantômes du Septième Art comme autant de motifs référentiels à (re)découvrir. Aux confins de la fameuse suspension d'incrédulité où il faut accepter certaines conventions De Palmiennes, l'usurpation d'identité d'une femme semblable en tout point à une autre dans un même endroit frôle l'indigence d'écriture. Ce n'est qu'en effleurant l'eau stagnante du bain de Laure, en regardant la cendre tombante de sa cigarette, les aiguilles d'une horloge ou la lenteur de son corps pénétrant dans l'eau que l'on se heurte aux parois du carcan onirique et que l'on accepte en fin de compte le subterfuge.

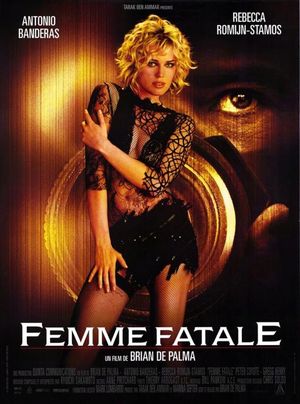

Il n'y a rien de nouveau à entendre le Cinéma de De Palma comme un art de la manipulation. La prestidigitation est le versent forain, exutoire, joliment putassier qui regarde droit dans les yeux son public et, sans honte, provoque son excitation. En revanche c'est au stade théorique que les images de Femme Fatale se construisent puis se comprennent. -nous y reviendrons- Au travers de l'attraction moderne du cinéma, les images conservent le souvenir du patrimoine américain comme une banque de données ressassant les ombres culturelles du passé. Même s'il est complexe de déterminer à partir de quel point de vue le métrage se déroule, Laure semble toute désignée pour faire défiler le récit au travers de son prisme deformant. Car c'est en visionnant Double indemnity que l'héroïne de De Palma fait face à son premier double féminin argentique interprété par Barbara Stanwyck, ange blond manipulateur et pygmalion fictionnel. À partir d'un terreau référentiel, De Palma s'imprègne de la substance "film noir" de Billy Wilder pour en faire sa matière propre dans une sphère plus propice à l'érotisme provocateur. Entendons par-là réactualiser la femme, maîtresse de son destin, satisfaisant toujours ses désirs propres mais donnant au corps une résonance sensuelle plus animale et surtout plus... contemporaine. Idée sublime gratifiée de l'épouvantable accompagnement de jeu de Edouard Montoute et Eriq Ebouaney, la rencontre du second double féminin de Laure (le mannequin Rie Rasmussen) s'effectue au palais des Festivals, lors de la présentation de Est-Ouest (!) de Régis Wargnier. Le berceau culturel Cannois a tout de ce que l'on peut espérer de la mise en abîme cinématographique. C'est au cœur de la montée des marches que le réalisateur de Blow out revisite le dispositif de suspens de Mission Impossible -investir un complexe/détourner l'attention/dérober un objet- et caresse l'espoir d'ouvrir à nouveau le sentier aux thématiques de Vertigo puis de son excroissance génialement vulgaire Body Double. Le De Palma aux doigts d'or du blockbuster de Tom Cruise convie le De Palma "classique" de l'ère Hitchcockienne à une valse des influences et d'obsessions du cinéaste en instaurant la première couche de fiction -meta- de femme fatale.

Double fictif (Stanwyck), double physique (Rasmussen) puis double tragique (Lily/Romjin), Laure dispose dans son jeu d'un brelan de personnages miroirs dont le destin sert d'atout. Stanwyck relève de l'inspiration, Veronica (Rasmussen) de l'ubiquité et Lilly de l'opportunité. À leur contact, Laure se meut en créature cinématographiquement protéiforme. Dans tous les cas, c'est par mimétisme qu'elle arbore foulard et Lunettes de soleil dans le plus pur style Grace Kelly. Chic et charme le style fifties dénote auprès des quartiers populaires de la capitale. Mais ici encore aucunes forces contraires ne semblent remettre en cause la mécanique impeccablement mensongère de De Palma. Rééquilibrer les proportions artistiques de son œuvre consiste à freiner le réalisateur dans sa longue course aux fantasmes et autres auto-citations. La seconde moitié de Femme fatale oppose le De Palma cinéphile (la vision de Laure) face au De Palma théorique (la vision de Nicolas Bardo). Maintenant que Laure a franchi le point de non retour en épousant l'ambassadeur Bruce Watts (Peter Coyote), il lui faut une opposition technique capable de discerner le vice au coeur du film. Nicolas Bardo (Antonio Banderas) cheveux gominés évoque le Jack Terry (John Travolta) de Blow out. Terry, professionnel du son, Bardo photographe/Paparazzo adepte de l'image ont en commun de cerner la vérité par captation phonique ou visuelle. Le cliché pris sur le vif de Laura dans le plus pur style papier glacé du magazine Gala amorce la première vérité affichée du métrage déstabilisant la notion du mensonge entrepris par la séquence d'introduction. Après tout, Bardo a violé l'intimité de Laure comme cette dernière n'a pas hésité à dérober celle de Lily. C'est par cette lorgnette que la facette ludique de De Palma s'étiole volontairement pour laisser l'électron libre photographe percer à jour la mécanique De Palmienne. Outre le spectaculaire de l'entreprise filmique, l'image figée du scandale compromet une identité et met en quelque sorte fin à la cavalcade de Laure mais aussi imprime une réalité qui n'est plus la sienne. Laure est désormais circonscrite au périmètre de Bardo et c'est l'oeil du photographe qui tentera de découvrir l'énigme de cette femme tour à tour alliée et adversaire.

Dans cet élan ludique et réflexif, Femme fatale aurait très bien pu être le chef d'oeuvre de fin de carrière du réalisateur de Carrie. C'est le De Palma érotomane qui vampirisera la phase Antonionienne menée par Bardo. Ce dernier à la manière du héros de Blow up cherchant l'indice au coeur d'un cliché le menant à la (une ?) vérité devra patienter avant de voir l'arnaque de Laure dans son entièreté. Contempler le tableau et prendre le bon recul ne justifie pas à inscrire le film de De Palma dans une démarche proche de celle d'Antonioni incluant la rêverie et l'observation. Femme fatale se soustrait à l'intelligence de son spectateur et les promesses de teasing quant à l'éventualité d'une analyse approfondie sur l'image se font néant. La capitulation intellectuelle du cinéaste sur la manière d'entrevoir le monde par le prisme technique laisse un goût de perplexité quant à la fonction d'une filmographie orchestrée autour du regard d'un super auteur. En guise de remerciements d'avoir assisté à son show, De Palma optera pour l'entrelacement des couches de fiction conviant le détail à jouer un rôle déterminant dans le déroulement des péripéties. Ce n'est pas cher payé mais c'était le choix de son auteur. À l'arrivée, Femme fatale fera plus figure de sextoy que d'un article dans *L'American cinématographer.

*Magazine institutionnel américain sur la technique cinématographique.