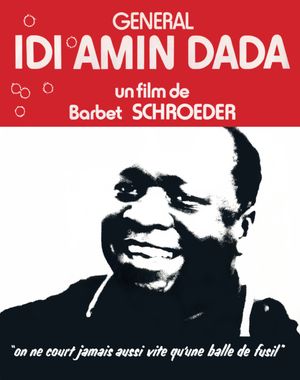

Le documentaire se reposant sur des archives a toujours cela de frustrant qu’il opère avec une distanciation forcée entre les événements qu’il décrit et le spectateur. Aussi le documentaire d’investigation est toujours un témoignage plus direct, vivant et précieux. En ce qui concerne le portrait d’un chef d’Etat autoritaire, on imagine mal comment un documentariste pourrait opter pour la deuxième option. Et pourtant, c’est exactement ce qu’a audacieusement entrepris Barbet Schroeder avec « Général Idi Amin Dada : Autoportrait ».

Alors que le dictateur de l’Ouganda de 1971 à 1979 en question faisait assassiner ses ministres et ses fonctionnaires à tour de bras, il aura fallu certainement beaucoup de courage à Schroeder pour proposer cette collaboration et planter sa caméra. D’autant plus que si le métrage évite de porter un jugement moral sur le sanguinaire personnage, il relate les faits sans les dissimuler, démontrant objectivement que la vérité qu’Amin Dada prétend détenir par-dessus tout est illusoire. Que le dictateur ait pris en otage des ressortissants français à la sortie du film pour exiger deux minutes de coupure n’est donc pas étonnant. Ce qui l’est plus, c’est qu’Amin Dada semble avoir accepté le reste du film, comme si sa mégalomanie le rendait aveugle au point de ne pas déceler la réelle portée du documentaire. Ceci étant dit, l’homme se met tellement en scène à l’écran, cultivant un charisme presque paternaliste, répète avec tant de démagogie sa doctrine à la fois « révolutionnaire » et « pacifique » (cherchez l’erreur) que l’ambiguïté est palpable, lourde de sens.

En vérité, sous ses airs de chef non-aligné antisioniste voulant créer une unité arabo-africaine tout en restant en bons termes avec la vieille Europe (à ce titre, la collecte de fonds créée par lui pour remettre à flot l’économie britannique est proprement tordante de surréalisme) Amin Dada est le capitaine d’un navire à la dérive. En déclarant la « guerre économique », qui visait à reprendre le contrôle des moyens de production pour une indépendance réelle, le dictateur a tissé une nébuleuse administrative dont seule l’armée semble à peu près opérationnelle. Le personnage lui-même révèle d’ailleurs ses limites dans au moins une séquence, celle d’un meeting avec des médecins importants du pays : Amin Dada, sous les projecteurs de la caméra et d’interlocuteurs mieux éduqués que lui, voit sa respiration sifflante, son discours moins affuté, et son assurance érodée. On est alors loin du vaillant général fer de lance du mouvement des non-alignés en passe de développer une alternative mondiale au capitalisme et au communisme, qu’Amin Dada croit être.

Si une conclusion quelque peu abrupte (à cause des deux minutes de coupure ?) à l’esprit de synthèse un peu avare en réflexion pure empêche l’aboutissement implacable qu’on pouvait attendre, la démonstration n’en est pas moins pertinente : elle se focalise d’abord et avant tout sur l’ambivalence du langage. En effet il s’agit du cœur de tout régime autoritaire : simplifier et totaliser le discours pour mieux le rendre accessible, et y dissimuler tous les mensonges, les préjugés et l’ignorance. En se montrant à tout prix objectif, Schroeder sonde les dérives de l’Etat et de l’autoritarisme personnifié et presque divinisé par Amin Dada avec un regard analytique tranchant comme une lame de rasoir.