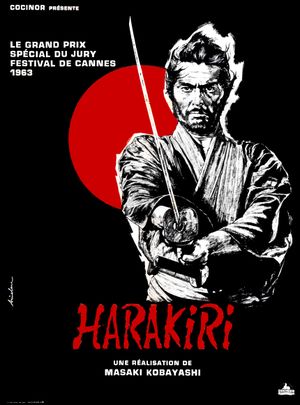

On peut dire sans avoir peur de se tromper que l’honneur japonais est un thème chéri du Cinéma. De sa représentation la plus grossière avec le suicide de toute une armée dans Le Combat de l’immortel (James Mangold, 2013) à ses chefs-d’œuvre, Ran (Akira Kurosawa, 1985) pour ne citer que lui, cet aspect essentiel du mode de vie féodal japonais est intéressant à mettre en perspective face à la bravoure naturelle du héros du film d’action hollywoodien. Si ce dernier peut se sacrifier pour la justice, l’humanité ou la femme qu’il aime en espérant s’en sortir de toute façon grâce à un deux ex machina bien senti qui agit comme une récompense divine pour sa bravoure, le protagoniste japonais lui se sert de ce précepte dans le seul et unique but de préserver son honneur. Sans rémission, sans échappatoire, la mort comme issue. Alors quand le grand Masaki Kobayashi décide de s’attaque au sujet de l’honneur dans le Japon féodal en traitant frontalement de son imputable rituel suicidaire, vous pouvez être sûr que ça va tâcher.

A travers l’histoire du ronin Hanshirô Tsugumo, Kobayashi illustre à la merveille le paradoxe du guerrier : ce dernier n’est jamais plus mal qu’en temps de paix. Samouraï sans maître, il vient demander au clan voisin, les Li, la permission de commettre le fatidique Seppuku entre leurs murs, pour préserver son honneur et mourir comme un guerrier honorable.

Malgré ma citation ci-dessus d’un des (nombreux) chefs-d’œuvre (Ran) du plus grand réalisateur japonais, on retrouve dans Harakiri sans doute plus d’Hitchcock que de Kurosawa. Son hallucinante perfection visuelle et sonore, d’une modernité fabuleuse pour un film de 1962, permet à ce récit de garder une pertinence et une accessibilité sans faille aujourd’hui encore. La grammaire visuelle de Kobayashi donne à son film une intensité géniale, à travers l’utilisation de toutes les possibilités d’une caméra de l’époque. Il suffit de voir la séquence où le clan des Li apprend la vérité sur Tsugumo : un enchaînement virtuose de travellings, panos, zooms et plans fixes (droits ou débullés), tous parfaitement composés.

Ce réjouissant et cruel jeu de massacre à de terrible sa capacité à rendre compte d'une violence pire que la mort encore, le déshonneur d'une société basée, fondée et construite sur l'honneur. Un plan didactique nous introduit au film en montrant l’armure d’un défunt chef, symbole morbide et majestueux d’un respect sans faille du code de l’honneur samouraï. En ces murs, l’honneur est maître mot. L’immuable quête de vengeance de Tsugumo va se révéler être au fil du film bien plus qu’une ultime expédition punitive. En plus des chignons (l’honneur) plutôt que les vies des intendants, le ronin va aussi et surtout prendre au clan Li cet honneur qu’ils tiennent tant à respecter. Dans son dernier geste, Tsugumo fait de l’armure du chef de clan l’ultime instrument de son objectif : l’honneur n’est qu’une façade humaine sans but. Même la mort du ronin devient symbolique : avant que les artilleurs puissent l’exécuter, Tsugumo commet le Seppuku. Un acte qu’il prive de son sens initial (l’honneur) pour en faire quelque chose de strictement humain, ne pas donner à l’ennemi la satisfaction du meurtre. La vaine tentative de réécriture par l’intendant, qui clôture le film, est un aveu de l’échec de ce code de l’honneur.

Si rien n'a changé et que l'honneur garde son sacré et son mysticisme, tous ceux qui étaient là savent qu’il n’est en fait qu'une fumisterie. C'est l'histoire d'un homme qui a changé le société de son époque non pas avec une armée, mais avec une seule lame.

L'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, mais par les survivants.