Dans la première séquence du film, c’est Léos Carax lui-même, en pyjama qui s’extirpe péniblement de son lit, traverse la pièce d’un pas fatigué, presque zombifié. Il a dormi longtemps Léos, il était temps de se réveiller, il était temps que le cinéma récupère l’un de ses génies. Il ne faut pas long pour que déjà le film soit lancé, qu’il nous saisisse en trois plans, trois sons. L’océan, le bruit des mouettes puis la corne de brume. Nous sommes sur un bateau ? Carax longe une fenêtre, qui laisse entrevoir une ville, un aéroport. Cette disjonction est déjà saisissante. Puis une forêt sur un papier peint, il se glisse entre les arbres. Un trou dans le mur, tel Norman Bates il regarde au travers, alors qu’auparavant le film s’était ouvert sur l’image en mouvement d’un homme en pleine gymnastique, film de Jules Etienne de Marey. Carax utilise son « doigt clé » pour ouvrir une serrure cachée puis enfonce cette partie du mur qui s’effondre, formellement cela rappelle le cinéma de Cocteau. Le sang du poète Léos s’apprête à couler à nouveau. Un long couloir, des néons rouges. Il ouvre une porte et se retrouve dans un cinéma, sur la partie haute, surplombant le public. La salle est pleine, les spectateurs sont plongés dans l’obscurité, ils dorment ou attendent patiemment, silencieusement, ou ils regardent les chronophotographies de Marey. Carax retrouve enfin Le cinéma. Il fait son testament. Il observe en contre-bas et aperçoit une petite fille dans une allée. Au plan suivant, elle s’est transformée en dogue allemand. Carax s’apprête à lâcher les chiens. Soudain, cassure, dernière corne de brume et un lent travelling panoramique qui laisse apparaître une grande propriété, maison blanche, qui prend l’apparence d’un paquebot. Le film laisse alors place à Denis Lavant. Nous n’avions pas vu d’introduction cinématographique aussi excitante depuis extrêmement longtemps…

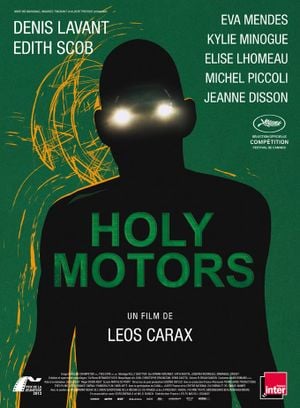

Denis Lavant est un homme important, un banquier on l’apprendra plus tard. Il monte dans une limousine et son chauffeur, sublime Edith Scob, lui annonce qu’il a neuf rendez-vous pour la journée. Neuf personnages à camper, neuf tenues à endosser. En fait, il n’est pas plus banquier qu’il ne sera mendiante ou tueur à gage, il est acteur. Il est Léos Carax et ce que ce dernier a trouvé pour mettre en scène sa vie, ses aspirations, ses échecs, ses tourments. C’est Carax à travers Lavant. Des rendez-vous s’apparentant à ceux de chez Jarmusch (The limits of control) mais sans fil conducteur visible, sans objectif précis autre que celui de les réaliser dans la journée. Pas de boite d’allumettes à échanger, seulement des transformations physiques ayant pour dessein une séquence en particulier, détachée de toute linéarité pré-établie.

Saints moteurs. De la part de Carax cela sonne comme une résurrection. Tourner avant tout. Il est inquiet de voir le cinéma mourir et le dit via son alter ego de toujours Denis Lavant, qui s’offusque de voir que les caméras disparaissent « avant elles étaient plus grandes que nous, maintenant elles font la taille de notre cerveau ». Mort de l’acteur. Carax réalise son film sur les acteurs, comme Cassavetes avec Opening night. On pense beaucoup à Rivette aussi, L’amour par-terre ou La bande des quatre. Là aussi on introduit la nuit et l’on s’y engouffre. L’acteur est dans sa loge, il s’agit de l’arrière d’une limousine. Il enfile les costumes comme on le ferait dans une troupe de théâtre ou de danseurs, sans temps mort, à peine le temps de lire les scénarios et de manger un morceau. Les moteurs sont lancés, la limousine ne s’arrête pas. Sa fragilité existe bel et bien puisqu’il faut parfois la réparer, Edith Scob doit le temps d’une scène mettre le nez dans le moteur. L’action se répète. Passer d’une séquence à une autre, d’un masque à un autre. Depuis le départ on sent qu’il ne faut pas traîner pour réaliser ces neuf missions. En lisant un scénario de mission, monsieur Oscar s’écrire « Merde ! » comme s’il se trompait de page, de rôle à endosser et aussitôt le voilà qu’il ouvre une valise avec un masque qui nous est familier, il est alors plongé dans la peau de Monsieur Merde, qui n’est plus à Tokyo ce qui ne l’empêche pas de manger japonais. Il y a comme cela une approche très Godardienne de la scène où tout fait sens, rien n’est compliqué mais tout est complexe et chaque plan, mouvement recèle une idée aussi ludique, absurde, délirant voire déchirant.

Carax n’est pas, à proprement parlé, un visionnaire. Il l’est en tout cas moins que romantique. C’est un grand romantique. Un romantique déchirée, explosif. L’énergie de la romance est implantée dès ses premiers films, souvenons-nous de ce travelling fou où Alex courait à s’en déchirer jambes et poumons. Carax vire mélancolique, il a passé la cinquantaine cela dit. Une mélancolie qui regarde et constate fatalement ce qu’elle a manqué et dieu sait si Carax en a manqué des choses. Refaire le même parcours, revivre, chante Manset. Holy motors c’est aussi la mélancolie de Carax face au cinéma, qui en somme fut son tombeau. Car on sait combien les échecs de ses deux précédents longs métrages (il y a quatorze et vingt et un an) ont achevés de rendre Léos Carax poète maudit. Dans le monde du futur de Carax, chaque séquence n’a rien de futuriste, au sens matériel puisque la vie semble être celle d’aujourd’hui, il n’y a ni objets ni procédés évidents qui le prête à penser, c’est le tout qui l’est. C’est un tout futuriste. Faire de la science-fiction sans les moyens, reste donc plus que la métaphore. Ne reste que le cinéma, toutes ses possibilités. Dans ce monde, hommes et machines sont au bord de l’extinction. Disparition des moteurs, disparition de l’action. Le cinéma se virtualise, il ne laisse plus la place à l’expérience, au tournage. Dans la séquence de la motion capture, l’homme s’essouffle puis trébuche du tapis roulant, trop rapide pour lui, il est déjà en sursis. Un peu comme les limousines, on les rabiboche chez Carax ou elles meurent avec le monde chez Cronenberg. Ou alors se parlent-elles, craignant qu’on les bazarde. La limousine est la machine qui a séduit Carax, c’est vrai qu’elle dégage une étrangeté paradoxale, entre le pouvoir et la mort, l’argent et la solitude, elle fait aussi bien festive que corbillard. Carax dit qu’il voyait en ses machines de longs vaisseaux qui transporteraient les hommes dans leur dernier voyage. Ce n’est pas tant que le cinéma se meurt, c’est une crainte de ne pas s’adapter au temps. Carax n’est pas visionnaire au sens où il n’accepte pas que son environnement (le cinéma) change autour de lui sans l’attendre. C’est, je crois, ce qu’il y a de plus terrifiant là-dedans en fin de compte, cette idée qu’un monde ne nous a pas attendu pour changer. La scène finale avec Edith Scob illustre parfaitement cela. Elle était ce chauffeur parfait, clean, à peine souriait-elle, et valdinguait sans scrupules d’une mission à une autre avec son acteur, avant qu’elle ne finisse par enfiler ce masque de la soumission, qu’elle portait déjà dans Les yeux sans visage.

La démesure du cinéma de Léos Carax a encore frappé, porté dans un souffle incroyable, même pas fait de ses fulgurances habituelles, puisque les séquences prisent individuellement sont parfois relativement faibles au regard du segment « Merde » utilisé pour le film collectif Tokyo, ou de scènes de bravoure croisées dans les précédents films de Léos Carax, je pense au feu d’artifice des Amants du Pont-Neuf, au concert de musique expérimentalo-industrielle en entrepôt dirigé par Sharunas Bartas dans Pola X, ou plus simplement de l’ouverture mémorable de Holy Motors, ou de la séquence clé du film à la Samaritaine. Scène que l’on peut par ailleurs ne pas considérer comme une séquence/mission dans la mesure où elle ne fait pas intervenir de costumes, sinon celui du prochain rendez-vous. Monsieur Oscar y croise Kylie Minogue, déguisée en Jean Seberg. C’est la seule scène, détachée du reste, où Lavant n’a plus de rôle masqué à jouer sinon celui de Carax, qui rêve et cauchemarde. Une Samartaine dévastée où le cinéaste fait aussi bien revivre sa propre femme (Katerina Golubeva, muse du cinéaste lituanien cité un peu plus haut, qui campait Isabelle dans Pola X, disparue pendant le tournage, à qui il dédie le film, accolant sa photo en pré-générique final) que Les parapluies de Cherbourg. Le cri de Lavant lorsqu’il découvre Kylie Minogue (le rôle devait prioritairement échouée à Juliette Binoche) défénestrée c’est celui de Carax. Il y a deux séquences assez limitées (classiques) cinématographiquement mais que je trouve très belle pour ce qu’elles tentent de raconter. Il y a celle où cet homme se meurt (curieusement costumé comme le Carax de l’ouverture) et sa nièce vient le veiller à son chevet. On y retrouve même le dogue allemand. J’aime son mystère, je ne sais pas où le cinéaste veut en venir, ça me fascine et j’aime la manière dont elle s’achève où vieil homme et nièce redeviennent soudainement acteurs assumés et se disent à une prochaine. Scène en écho, dans son registre intimiste, à celle du père qui vient chercher sa fille à une boum. Il n’y a pas de mère, on n’en parle même pas, pourtant on y pense, alors que la scène de la Samaritaine n’est pas encore passée. C’est un beau dialogue père/fille centré sur la timidité et le mensonge. Il se dégage de tout ça une espèce de mal aise, qui ne tarde pas à être bouleversant. Puis il y a trois séquences que j’aime beaucoup : C’est d’une part celle du retour au bercail sur fond de Manset, chanson magnifique. Scène mission qui révèle que l’acteur ne dort jamais, qu’il est condamné à travailler jour et nuit, jouer un rôle en permanence. C’est le monde imaginé par Carax. Il passe la nuit dans cette famille de singes comme il avait passé la nuit dans ce villa paquebot en tant que banquier. Rien ne change, tout est différent. Il y a aussi cet entracte en forme de mission accordéon dans une église. Le spectateur se retrouve plongé en plein Kusturica alors que même durant les entractes l’acteur continue de tourner. Puis la scène de la motion capture au bruit charnel du cuir qui s’enchevêtre. Grande pièce sombre illuminée de capteurs. Mr Oscar se retrouve à courir sur un tapis roulant, mitraillette en main, le cadrage de cette course effrénée rappelle inévitablement Mauvais sang. Et cette caméra virevoltante, surtout lorsque les deux corps se chevauchent, font mine de faire l’amour, qui vient saisir les frottements de cuir avant de prolonger son mouvement sur le résultat virtuel de cette performance capture.

Carax se permet absolument tout, aussi bien dans le sublime, l’absurde et le grotesque. C’est une mention « visitez mon website » en lieu et place de l’habituel nom du défunt sur les pierres tombales au cimetière du Père Lachaise. C’est un tableau dingue, quasi sorti du Visage de Tsaï Ming-Liang, quand Eva Mendes, assise dans les égouts, habillée d’une burka accueille monsieur Merde allongé, nu, en érection, sur ses genoux, et lui chantonne « All the pretty little horses ». Il ne reste plus qu’une berceuse pour que le versant immonde de Carax puisse s’endormir. Il nous refait La belle et la bête. Et bien entendu de faire parler des limousines dans une scène finale qui fera date. Holy motors est le film de cette année qui se rapproche le plus de celui de Sophie Letourneur, Le marin masqué, éthiquement parlant. Ce n’est pas la même urgence, ni la même ambition néanmoins il y a cette nécessité en commun de faire du cinéma, de le réinventer et de créer une dynamique qui ne soucie guère des alentours du cinéma.