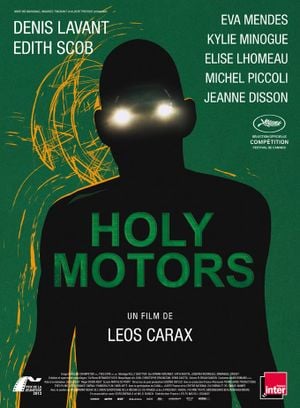

Tentative d'approche du dernier film de Leos Carax, troisième étape. Je m'excuse par avance si mon texte apparaît comme confus, « Holy Motors » étant le film que j'ai le plus vu, le plus aimé, sur lequel j'ai le plus écrit, il n'est pas facile de ressortir clairement tout ce que j'ai à dire dessus.

Je vais d'abord commencer par résumer le film. Il s'ouvre sur un prologue étrange et difficilement identifiable. Un homme, joué par le réalisateur lui-même, quitte son lit et fait le tour d'une pièce. On entend des bruits marins : des oiseaux, des bateaux, des vagues. Pourtant, à la fenêtre, c'est la nuit parisienne que l'on aperçoit. L'homme s'approche d'une tapisserie. Elle représente une forêt. Il tâte le mur et trouve une serrure. A son doigt apparaît une clé, qu'il rentre dans la serrure. Une ouverture se dresse. L'homme pénètre dans l'obscurité. L'embouchure se révèle être un couloir menant à une salle de cinéma. Sur l'écran est projeté un film muet. Un plan d'ensemble montre des spectateurs qui dorment, et le titre du film s'inscrit.

A travers ce prologue magnifique, qui donne tout de suite le ton surréaliste, poétique, plein d'images étranges et belles du film ; Carax annonce le programme. Il s'agit de parler de cinéma, de le questionner (les spectateurs dormant devant le film), et aussi de parler de soi (donc également de cinéma, l'histoire personnelle de Carax étant intimement liée au cinéma). En effet, il est utile pour pouvoir analyser le film de s’intéresser à la vie de Leos Carax. Né en 1960, il traverse une enfance morose et découvre le cinéma à 17 ans - « Je suis né en 1976 dans un chambre noire », dira-il. Son premier film, réalisé en 1984 est intitulé « Boy Meets Girl ». C'est un film en noir et blanc, poétique, à la fois célinien (on y entend la première phrase désespérée de « Mort à crédit » - tout cela est si lent, si lourd, si triste) et rimbaldien, pour la poésie adolescente et fiévreuse. Carax est d'ailleurs vite surnommée le Rimbaud du cinéma. Son deuxième film, « Mauvais sang », est un succès, mais Carax agace. Sa timidité, sa solitude, sa marginalité et son goût du secret gênent. En 1986, il débute le tournage des « Amants du Pont-Neuf », avec son acteur fétiche, extraordinaire Denis Lavant, et sa compagne de l'époque, Juliette Binoche, une histoire d'amour entre deux SDF sur le Pont-neuf. Le tournage est une catastrophe. Denis Lavant se blesse, et provoque l'arrêt du tournage pendant un mois. Le délai de tournage et de budget est dépassé, et la production doit reconstruire un décor du Pont-Neuf près de Montpellier qui est détruit par un violent orage. Sorti en 1991, le film est un naufrage commercial qui empêchera Carax de tourner pendant 9 ans. Quand il revient, en 1999, avec « Pola X », le film est également un échec. Entre « Pola X » à « Holy Motors », Carax revient brièvement avec le splendide et révolté « Merde », segment du film « Tokyo ! », mais ne tourne plus de long-métrage, les financements ne venant pas.

Le prologue est donc une manière pour Carax de dire qu'il revient au cinéma. Il l'a laissé 13 ans, il est de retour, et il regarde le public : endormi, avachi. Carax ne donne pas de leçons, il s'interroge. Il pose son regard, personnel, sur ce qu'est advenu du cinéma, ce qu'il a peut-être toujours été. Cette image du public qui dort est la même que celle qui ouvre le film du philosophe situationniste Guy Debord, « In girum imus nocte et consumimur igni ». Debord est le théoricien de la notion de Société du spectacle, selon laquelle la vie est une « accumulation de spectacles », et que le cinéma pourrait être quelque chose d'aliénant pour le spectateur, qu'il ne serait qu'une propagande capitaliste. Mais s'il cite Debord et partage une partie de sa vision, il ne procède pas comme lui. Le philosophe décrit, le cinéaste agit : le travail de Carax est donc d'essayer de réveiller les images. Contemplant la mort du cinéma, il ouvre son film sur la promesse d'une lutte. Le film est tout entier fondé sur ce paradoxe : il est d'une infini tristesse (disons même : désespoir), et pourtant, il essaye de « faire cinéma ».

Le film est construit de manière très simple : un homme (incarné par Denis Lavant), du nom de Monsieur Oscar, passager d'une limousine conduite par Céline (incarnée par Edith Scob), sillonne de l'aube à la nuit la ville de Paris. Il est attendu à différents « rendez-vous », où ils incarne plusieurs identités différentes : un businessman, un SDF, un père venant chercher sa fille, une étrange créature sortant des égouts...On comprend que l'homme est un acteur, que la limousine est une loge dans lequel il se prépare. Mais où sont les caméras ?

Au milieu du film, un autre homme, incarné par Michel Piccoli (le choix de l'acteur n'est pas un hasard, Piccoli incarnant en quelque sorte la mémoire du cinéma, et est selon moi le plus grand acteur ayant existé) rentre dans la limousine est engage une conversation avec Monsieur Oscar. Il lui demande s'il aime toujours son travail, pourquoi il continue. Le dialogue est le suivant :

« - Je regrette les caméras. Quand j'étais jeunes elles étaient plus grosses que nous, ensuite elles sont devenues plus petites que nos têtes, aujourd'hui on ne les vois plus du tout. […]

- Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar ?

- Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste.

- La beauté, on dit qu'elle est dans l’œil, dans l’œil de celui qui regarde.

- Alors si personne ne regarde plus ? »

Ce dialogue magnifique, très littéraire, est la clé du film. On comprend que nous sommes dans un monde où les caméras sont partout, et donc nulle part. On comprend aussi la douleur de faire du cinéma, cette douleur qui a toujours poursuivi Leos Carax, qui résonne avec les difficultés qu'il a eut pour faire des films. Et pourtant, il continue de filmer, « pour la beauté du geste » . Il continue, au nom de la beauté, de l'art, et parce qu'il ne sait rien faire d'autres. Un autre scène révélatrice, montre le tournage d'un film en « motion capture » (technique utilisée par « Avatar » de James Cameron par exemple). Denis Lavant rentre, en combinaison, et entame une danse érotique avec une contorsionniste. La caméra se déplace, et filme un écran où des créatures numériques s'enlacent. La scène est magnifique, d'une beauté et d'une poésie folle, et pourtant, ce n'est rien d'autre que la mort du cinéma, au sens matériel, technique, humain qui se joue : le cinéma est devenu virtuel, les caméras sont des capteurs, la vérité et l'empreinte du réel ont disparu de l'écran. La scène finale répond à celle-ci : des limousines entament un discussion surréaliste, et témoignent leur inquiétude. Elles disent leur peur de bientôt finir à la casse, car les hommes « ne veulent plus de moteur, de veulent plus d'action ». La scène est drôle, parce qu'absurde, parce que toujours à la limite du ridicule, mais est en même temps bouleversante.

Et c'est ce que j'aime, chez Carax. C'est cette joie toujours mêlée au désespoir. On sent chez Carax, une urgence, toute adolescente, de filmer, de dire l'amour, de faire corps de toutes les émotions. Mais aussi la tristesse, celle de ne pas pouvoir vivre d'autres chose que de filmer. Filmer, pour Carax, est un besoin et une douleur. Cela se voit dans « Holy Motors », mais aussi dans « Les Amants ». La mort du regard et de la beauté est une thématique toujours présente : dans les Amants, Juliette Binoche regardait une dernière fois la peinture qu'elle aimait avant de devenir aveugle. Et Carax filmait ce regard, à la fois heureux de se sentir exister face à l’œuvre devant elle, et d'une infinie tristesse à l'idée que ce soit la dernière fois avant que tout disparaisse.

Chez Carax pourtant, le désespoir n'est jamais une « jolie mélancolie» : elle est doublée d'une rage de vivre et de filmer qui force le cinéaste à lutter, jamais pose, toujours bagarre. « Holy Motors » est un film qui se bat contre sa propre tristesse. Sur du destin tragique du cinéma, mais qui en même temps cherche encore des images à faire vivre ou à faire revivre. Ainsi, le cinéaste cite et référence son film à tout va, pour mieux en créer d'autres. On peut apercevoir des références à Cocteau, Bunuel, Godard, Etienne Jules-Maray dont les images parcourent le film. On y entend le nom de Jean Seberg et de Louis-Ferdinand Céline. On y retrouve aussi les anciens films de Carax, la silhouette des Amants, la course effrénée de Denis Lavant dans « Mauvais Sang », des répliques, des prénoms qui reviennent. Il n'y a pas la même façon de filmer qu'il y a 20 ans, peut-être même que Carax filme faux – quelques scènes sont plus faibles que d'autres, le film est inégal, et l'ensemble est moins physique, plus théorique que les précédents. Mais je pardonne tout à ce film, et je trouve même dans ces hésitations furtives une certaine beauté : le film est construit sur des lambeaux, sur une douleur intarissable, et cela se voit à l'écran. Mais Carax essaye, il n'est sûr de rien, il avance dans le noir avec toute sa modestie, alors rien d'autre n'a d'importance.

Le rythme du film suit une pure logique d'émotion. Au fur et à mesure des rendez-vous que Monsieur Oscar traverse, l'émotion grandit. Le film devient de plus en plus humain et incarné. Vers la fin du film, Carax orchestre deux sublimes séquences. La première se joue dans la Samaritaine désaffectée, près du Pont-Neuf. Monsieur Oscar rencontre une actrice avait qui il avait vécu une histoire d'amour. La scène aurait du être jouée par Juliette Binoche, reformant le couple des Amants, mais celle-ci ayant refusé, le rôle a été confié à la chanteuse Kylie Minogue. Le dialogue qui se joue entre eux, lorsqu'ils se retrouvent, est magnifique : « Ce sont tes cheveux ? » demande-elle. « Non, pas encore, on m'a vieilli. Ce sont tes yeux ? ». On comprend la douleur de jouer, d'être acteur, ce qui engage la perte de son corps, de son identité. C'est à chacun de nous que finalement Carax s'adresse. A notre vie. Bien sûr, c'est un film sur le cinéma, mais aussi sur la vie, sur « l'expérience d'être en vie » comme le disait Carax. Le visage de Denis Lavant montre cette douleur et cette fatigue d'exister à la perfection. Kylie Minogue, Jean dans le film, coiffée comme Seberg, chante comme dans un film de Demy une splendide chanson. C'est une actrice, qui joue une hôtesse de l'air, « qui vit ce soir sa dernière nuit ». Elle se jette de l'immeuble, et à ce moment tout se confond : les pleurs de Denis Lavant lorsqu'il aperçoit en bas son corps écrasé suggèrent que la réalité et le film se sont confondus, et que Jean est morte pour de vrai.

La séquence qui suit clos le film. La limousine roule vers une maison de banlieue. Céline sort, elle donne la clé de la maison, l'argent du jour, et s'en va. On pourrait croire qu'il s'agit de la vraie maison de Monsieur Oscar, de sa vraie vie. Mais il porte une perruque, ce n'est pas lui. Il n'a plus d'identité. Il a choisi le jeu, pour ne pas être soi, car il n'existe pire autre souffrance pour l'artiste que d'avancer démasqué (« Ta punition, ma pauvre Angèle, c'est d'être toi, et d'avoir à vivre avec ça », dira un père à sa fille plus haut dans le film). La chanson de Gérard Manset, « Revivre », couvre les images. Oscar rentre dans la maison, et dit à ses enfants (incarnés par des singes !) que « leur vie va changer ». Est-ce un message d'espoir ? Une dernière marque d'ironie ? On ne le sait pas. D'autant que le symbole du singe, c'est celle du début de l'humanité, de la naissance de l'homme – revivre encore, inlassablement. Mais Carax a choisi cette phrase pour clore son film. Ce n'est pas anodin. Discrètement, il est revenu au cinéma. Il a tout lancé, comme ça, dans un élan mortifère et vital. Des scènes sublimes, inoubliables - et au milieu de tout ça, un entracte, sidérant, le plus beau moment du film. Et la voix de Manset qui continue de résonner : « On voudrait vivre encore la même chose / Le temps n'ai pas venu qu'on se repose / Il faut refaire encore ce que l'on aime / Replonger dans le froid liquide des jours, toujours les mêmes / Et se sentir si loin, si loin de son enfance... »

Bien entendu, il n'est pas indispensable de connaître toutes les références et de saisir tous les niveaux de lecture du film à sa première vision. Avant d'aller le voir, je ne connaissais rien de Carax, rien de Debord, rien de Godard ou de Bunuel. J'avais simplement été tenté par cette image, chargée de mystère, de cette femme masquée qui avance dans le hangar des limousines. Scène qui agit d'ailleurs comme l'épilogue du film, et qui montre que les références de Carax ne sont jamais gratuites : après avoir garé sa limousine, Edith Scob, actrice éternelle des « Yeux sans visage » de Georges Franju, met le masque qu'elle portait dans le film. Elle saisit un téléphone, et murmure « je rentre à la maison ». C'est d'une grande délicatesse, d'une infinie modestie. En disant « je rentre à la maison », c'est comme si elle rentrait à nouveau dans le film de Franju. Comme si Carax l'avait emprunté à ce film. Comme si « Holy Motors » n'était rien d'autres, au final, qu'une passerelle où circule les plus beaux fantômes de cinéma, que Carax aurait pudiquement invité à revivre. C'est réveiller les morts, en somme - comme ce vieillard qui s'éteint dans une chambre d’hôtel, et se relève comme par magie. L'instant est bizarre, absurde, touchant. L'acteur se relève, mais le souvenir du vieillard mort est là, et c'est lui que l'on voit revenir à la vie. Et il y dans cette silhouette des millions de choses très belles qui se passent : la douleur de se réveiller du repos, sommeil paisible entravé ; et la jouissance discrète de se sentir un corps qui peut bouger et même aimer - « La vie est meilleure, car dans la vie, il y a l'amour ». Une magie, un soulagement et un dépit. C'est cette sensation étrange que cherche Carax, ce trouble qui saisit l'image et la rend autre.

« Holy Motors » est, avec « La Maman et la Putain » de Jean Eustache, le film qui compte le plus pour moi. Je me souviens même du jour et de l'horaire de la séance où je l'ai découvert. C'était le 5 juillet 2012, à la séance de 15h. Deux heurs plus tard, sortant du film, tanguant, ivre de cinéma, de tristesse et de bonheur mêlés, j'ai erré longtemps dans Grenoble. Je me souviens parfaitement de ce moment étrange. Je savais, à cet instant où je marchai dans le centre-ville, que je voulais faire des films et en voir le plus possible. Encore aujourd'hui, un lien étrange et indescriptible me lie à lui. Trois ans après, je l'ai revu de nombreuse fois, j'ai eu le temps de l'analyser, d'en épuiser toutes les lectures, de voir tous les autres Carax, d'en trouver les faiblesses aussi (je suis par exemple presque sûr que « Les Amants du Pont-Neuf » est objectivement son chef-d’œuvre). Mais toujours aujourd'hui, le film me hante. Il n'y a pas un seul jour sans qu'une de ses images hallucinées ne me reviennent en pensée.