Une petite graine de Campion

Pas la peine d'y revenir, la critique ciné est fille de l'irrationnel, soeur de la mauvaise foi, mère de la subjectivité. Ne dénigrez pas cette famille de pensée, c'est aussi la vôtre.

Si, à cette sous-couche parfaitement imperméable à toute forme de raisonnement, vous ajoutez un défaut propre au cinévore: la capacité à n'aimer des films que pour certains de ses aspects, nonobstant tous les défauts qui sautent aux yeux d'un novice, vous obtenez des notes incompréhensibles.

Comme ce 6.

Pourquoi et comment ce qui m'a plu est arrivé à faire passer l'énorme pilule de tout ce qui ne fonctionne pas reste un mystère.

En vrac: des filtres défiant les lois élémentaires du raisonnable, des personnages secondaires grotesques, une trame digne de Pif gadget et une musique de Badalamenti proche de l'insupportable.

Normalement, ça suffit à n'inspirer aucune clémence, je vous l'accorde.

Ben oui, mais je ne sais pas, mais il se passe quelque chose, dans certaines scènes, entre Harvey et Kate qui rattrape amplement l'ensemble.

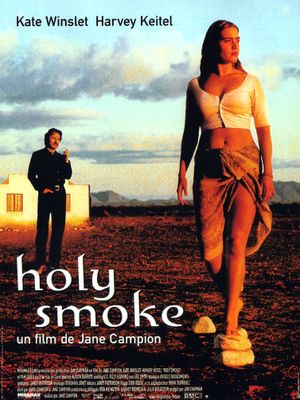

Pour récupérer leur fille (et soeurs) qui embrasse un pays et sa religion (l'Inde), une famille australienne engage un spécialiste du "désenvoutement". Ce point de départ au propos neurasthénique (qui eut put être passionnant avec un scénario digne de ce nom) n'est qu'un prétexte à une confrontation entre une jeune fille froide, incapable de nouer une relation et en quête éperdue d'absolu et un quinqua dont les certitudes ne servent que de paravent à cacher un mal-être et une fragilité qui ne résistera pas longtemps au feu de la séduction et de la manipulation.

Le coeur du film est bien là. On sait que Jane Campion aime déshabiller ses actrices et mettre en scène des moments qui se veulent et peuvent parfois être torrides. Kate Winslet fait partie de ces femmes/actrices qui sont capables d'alterner en deux plans la sensualité la plus débridée (et je ne parle pas des scènes ou elle est la plus dénudée) et l'érotisme d'une normande en plein ruminage. Mais ici, encore, ne réside pas l'essentiel.

Des scènes fonctionnent admirablement (la boîte de nuit, les deux premièrs passages à l'acte, la lente mais inexorable reddition de PJ Walters) et permettent à l'ensemble de rester dans un coin de la rétine et de la mémoire, comme une graine mal plantée. Loin des meilleurs films de la néo-zélandaise, cet Holy Smoke permet quand même à la Jane de creuser le sillon de ses obsessions et offrir ici une de leurs variantes les moins abouties mais cependant loin d'être dénuées d'intérêt.