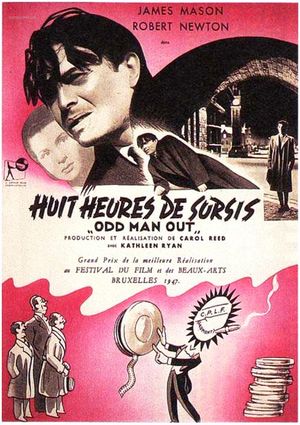

Deux ans avant son célébrissime Troisième homme, Carol Reed explore déjà la trajectoire contrariée d’un homme dans la ville. Mais, à l’inverse des ruines ostentatoires de Vienne, c’est ici les bas-fonds de Belfast qui vont composer son imposant décor.

Étrange trajectoire que celle du personnage interprété par James Mason, dont l’anti héroïsme est ici résolument moderne. Comme son titre français l’indique bien (une fois n’est pas coutume), le récit est celui d’un sursis : ballotté, transporté, immobilisé, le protagoniste ne contrôle presque rien de son destin qui dérive au gré des rencontres plus ou moins bienveillantes que son parcours chaotique va croiser. Personnage emblématique d’un groupe clandestin, Johnny est censé être à sa tête, et diriger les opérations. Mais il vit reclus depuis son évasion, et sa première sortie au grand jour tourne au fiasco. Ce n’est pas un hasard si, durant une bonne partie de sa cavale, il questionne ceux qu’il croise sur ce qui s’est passé, et demande en permanence s’il a tué un homme. Le récit qui suit est donc moins son portrait que celui de son entourage : ses hommes, la femme qui l’aime, le prêtre qui l’enjoint à la sagesse, la figure du policier qui le traque, et, plus acerbe encore, celle des anonymes tombant sur lui.

Si le film accuse certaines longueurs (notamment dans les interventions du collectionneur d’oiseau et du peintre) et un maniérisme parfois un peu extrême (les nausées dans la ville au début, et, surtout, les hallucinations avec les tableaux qui prennent vie), sa puissance visuelle lui permet de gagner en densité émotionnelle.

Car le portrait essentiel est bien celui de la ville : quadrillée par la police, c’est une gigantesque souricière dans laquelle un homme traine le poids d’un corps à l’agonie. On retrouve ici la signature de Carol Reed par l’emploi d’un sublime noir et blanc, très riche en contrastes, conférant une épaisseur presque expressionniste aux décors. Cette vision de la ville par la clandestinité est la grande réussite du film : le cinéaste investit tous les espaces, et fait de chaque ébauche de mouvement un exploit : la calèche, le terrain vague, l’alcôve dans un bar. Dans cette nuit froide, la présence de Johnny ne peut jamais être apaisée : parce qu’il souffre, et parce que tous ceux qui croisent sa route se voient contraints de faire un choix dont ils se seraient bien passés : collaborer avec la loi et trahir leurs proches, ou l’aider et basculer dans la clandestinité.

Reste donc ce fantasme de la seule lisière : le port et la promesse d’une libération par la mer. Les deux personnages les plus poignants, le prêtre et la femme, cristallisent les deux postures offertes au protagoniste : la reddition par la raison, ou la fuite en avant passionnelle. Et ce n’est pas la fréquentation de la population des bas-fonds qui réconciliera l’homme censé représenter le peuple avec la noblesse de sa mission : la nuit reste d’encre, et l’artiste peintre ne voit en lui que l’opportunité malsaine de peindre le visage d’un moribond.

Ce n’est pas ce à quoi se limitera le film de Reed : dans cette gigantesque impasse qu’est la ville, il aura donné à la voix à une communauté, qui trébuche, se fourvoie, mais reste en vie tant qu’elle est en mouvement.