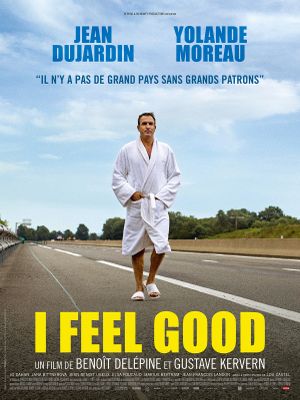

Quelques instants avant le commencement d’une séance, Dujardin m'interpelle. Son Image me fixe, son œuvre se dessine. Peignoir saillant, marche en avant, convictions dans les poches, il trace sa route vers l'opulence : un roi sans son peuple, ou un gars du peuple se rêvant roi. C’est alors qu’une mélodie familière accouche dans mes pensées : « I've travelled each and every highway/ But more, much more than this/ I did it my way. » L’évocation ou digression, quel grand mystère ! Pourquoi Sinatra viendrait-il y apposer sa voix, son ombre ? Peut-être pour cette détermination commune à ces deux chants du cygne ? Qu’importe la route quand on a un chemin, dira-t-on. Et ce n’est pas le visage vainqueur, à la Gassman, de Dujardin qui nous contredira.

Il troque son portrait de René Coty pour celui de Bernard Arnault et compagnie. Merci Patron, alias Capitalisme, quand tu nous tiens. Jean est Jacques, un imbécile heureux qui voit dans le modèle libéral, un paradis sur Terre, un Eden où se développent constamment des start-ups, à condition que l’idée germe dans l’esprit de son Créateur. Il aime le Capital, mais pas celui de Marx. C’est donc ton ami, ce sera ton porte-bonheur. Du même sang que les Bill Gates et Bernard Tapie d’autrefois, le personnage de Dujardin est de la graine des self-made men, à l’ère Macronienne : il marche, il pense, il entreprend et carbure à la vitesse de son aveuglement. L’individualisme moderne dans toute sa splendeur. Le loup Dujardin est lâché, et la ténacité de son personnage n’égale que sa liberté de jeu : les formules et autres pensées énergiques s’enchaînent comme autant de fluctuations au CAC 40.

L’ouverture donne le ton : décalé, et à contre-courant. I Feel Good fonctionne donc dans l’opposition, et la réunion en devenir. De la confrontation des idéologies aux réussites divergentes, de la bonté de Solange (Yolande Moreau, touchante et sincère) à l’égoïsme de Jacques, le tandem Kervern-Delépine se frotte une nouvelle fois au système, et à sa liberté d’entreprendre. Ni délocalisations, ni chaos citoyen, ni anarchie sociale ici, juste la force de la communauté face à l’instabilité du capitalisme. Dans les secondes mains, et l’entraide meublée d’Emmaüs, se réparent ainsi les vivants, et se réconcilient frère et sœur. Comme une preuve que le capitalisme est voué à l’échec : sans amour, ni respect, impossible de concevoir une société durable et attentionnée. Heureusement, la marge demeure, et avec elle, tous les élans d’humanité, et les convictions d’un Abbé. Un Communisme à réinventer, peut-être.

I Feel Good invite ainsi à un changement, à un voyage, à une chirurgie des visages : des accidents de parcours aux idéaux périmés, de la France intérieure aux contrées de l’Est, l’absurde côtoie le sublime, et chaque visage imparfait recèle une âme de générosité. Puisque Kervern et Delépine cherchent la beauté là où les apparences la dissimulent : dans les cœurs ouverts et la simplicité d'un partage. Changer au fond, c’est devenir quelqu’un d’autre, devenir l’Image de son propre changement. Kervern et Delépine construisent par conséquent leur réalisation autour du « Rien n’est perdu, tout se transforme ». Car Emmaüs rassemble, et redonne vie à ces objets délaissés, à ces existences des bas-côtés : tout se remonte, tout se répare, tout se recycle, et tout s’actionne dans l’authenticité et la solidarité. I Feel Good l’aura finalement fructifiée sa petite entreprise, là où la richesse réside dans un contact, un partage, une humanité. Et puis, ce n’est pas notre pote Calogero qui dira le contraire : « On n'est riche que de ses amis ». Oui, c’est dit.

Critique à lire également sur mon Blog