Kalopani disait dans sa critique sur Eureka que certains films ne se regardent pas, mais se vivent. Il était une fois en Anatolie en fait partie.

Entrer dans ce film se fait comme dans un roman d’ampleur : avec modestie, dans la durée, les sens en éveil. La première séquence nous invite à progressivement deviner ce que cache une fenêtre opaque et crasseuse, avant d’offrir en plan large la vision d’une boutique de nuit dans un plan sublime qu’on croirait peint par Hopper.

La suite du récit se fera en permanence sur cette double dynamique : celle d’une lenteur narrative plus ou moins elliptique, associée à la contemplation iconique des paysages, voire la contemplation du défilement du temps lui-même.

Il s’agit pour cette équipée policière de trouver un corps enterré quelque part à la va-vite par des pauvres types apparemment ivres le soir de l’échauffourée. L’intrigue est celle d’un retour sur les lieux, d’une recherche pour exhumer et rendre sa dignité à un cadavre. Ce motif irradie d’ailleurs tous les récits secondaires. Partout, la mort : dans les demandes de construction de nouvelles morgue, que ce soit dans le village étape ou l’hôpital final ; dans la confession du procureur qui veut comprendre celle annoncée par une femme (probablement la sienne, sans qu’il ose l’avouer) 5 mois avant qu’elle n’arrive. Le film est donc celui d’une intégration des morts chez les vivants, notamment par l’obsession des rapports et de la dictée des faits.

Pour ce faire, nul pathos : c’est le quotidien qui prime. Non sans humour, Ceylan filme ses comparses tout au long de cette nuit blanche qui se déroule le plus souvent en temps réel. L’attente génère les conversations les plus triviales, sur le yaourt de buffle et les heures supplémentaires, et la fatigue occasionne des vannes aussi surprenantes que séduisantes où l’on évoque la ressemblance du commissaire avec Clark Gable.

Avec un sens du détail phénoménal, une caractérisation très subtile, et des comédiens hors pair, Ceylan nous rend rapidement complice de ses personnages. Nous sommes dans leur voiture, nous vivons la même temporalité qu’eux.

Cette familiarité va permettre de déployer avec une intensité saisissante les instants qui feront se figer encore plus le temps, épiphanies épisodiques fondées sur un rien qui soudain irradie de grâce une nuit de latence. Ce sont des feuilles mortes qui tournoient sous la lumière des phares, une pomme qui chute d’un arbre et roule dans un ruisseau, ou une jeune fille éclairée par une bougie, dans un clair-obscur à la Delatour qui sidère toute l’assemblée.

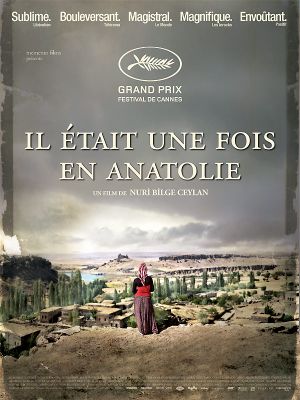

Long, expérience du temps et de l’attente, Il était une fois en Anatolie est une réussite sur tous les plans : sa rigueur plastique est toujours au service d’une humanité qu’elle dépeint avec empathie, sa lenteur prépare avec pertinence les saillies de beauté, son récit de morts n’est qu’un prélude à l’appréhension d’une vie qui ne cesse jamais d’irradier l’espace.