Donc Piavoli = Murnau. Le cinéaste italien a pourtant contre lui tout l'attirail impressionniste, voire naturaliste : les couchers de soleil, le vent dans les arbres, les abeilles et les fruits ; mais, malgré cela, c'est un expressionniste. Quand il filme un fruit, il ne veut pas donner la sensation du fruit, il veut mettre le fruit en rapport avec la bouche qu'il a filmée précédemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas tant dans un monde de sensations, d'impressions, que de rapports de pouvoir. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas, malgré la photographie magnifique et la beauté simple, évidente des éléments filmés, qualifier ses films d'élégiaques. Ils ne sont pas élégiaques, ils sont terribles. Un délire, une fièvre gagne le monde. On ne voit plus le bel été qui endort la campagne italienne, on voit un homme qui fait un rêve raciste.

Qui peut se revendiquer de l'expressionnisme aujourd'hui ?

Piavoli n'est pas quelqu'un qui fait des films pour dire au spectateur : regarde comme c'était beau, j'y étais. Et pourtant c'était beau et il y était. Mais le cinéma c'est autre chose. Un peu plus qu'un témoignage. Une construction, un monde, une cosmogonie.

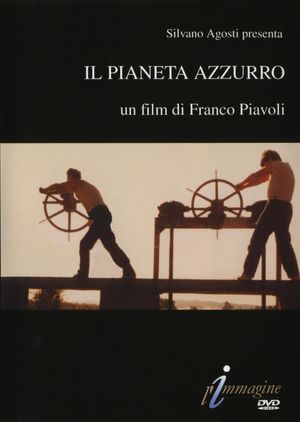

Dans Pianetta Azzurro, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la sensation ou l'impression que lui fait la nature, mais son vacarme, son chaos, sa violence, son cri. Et il n'a pas d'autre projet, malgré la beauté des plans, la beauté de ce qu'il montre, que de montrer surtout la souffrance qui unifie l'ensemble de ces beaux éléments, qui les relie. L'insecte pris dans la toile hurle, la jeune fille pleure sur son lit, les ombres se heurtent au mur, l'avion déchire le ciel, les chiens ne cessent d'aboyer, la terre est retournée par les machines, la glace fond : tout est tragique, tout disparaîtra, tout est là depuis trop longtemps.

Piavoli fait un cinéma grandiose, parce que pour lui la beauté n'est pas une construction, une visée : c'est une donnée. Et à partir de la beauté, qui est l'évidence même, il construit un monde régi par la mort, un cosmos agonisant.

C'est un cinéma qui attrape immédiatement le spectateur, il y a une puissance esthétique dingue, chaque plan a un enjeu, c'est à dire une vie propre, une logique. Chaque plan est la tentative de créer un monde. Et pourtant, les mettant en rapport, en relation les uns aux autres (en ne les fermant pas comme des monades leibniziennes), le cinéaste établit un mouvement général, une durée, un monde encore plus grand, qui n'est pas celui de l'espace mais celui du temps.

Chacun des plans des films de Piavoli pourrait servir de plan final aux films qu'on voit d'habitude, ces plans qui ouvrent et ferment à la fois. La force de Piavoli, c'est qu'il ne laisse rien se refermer, jamais. La figure récurrente de ses films, c'est la grenade fendue. Ses plans sont tels : fendus, ils contiennent en eux le fruit, la pulpe qui permet la durée. Il y a toujours une idée après une autre, un élargissement possible de la vision. Il est toujours possible de voir plus grand, plus vaste, d'ouvrir sa conscience à l'infini. Films-asymptotes. Qui nous vengent des films mono-synaptiques ou bi-neuronaux auxquels nous nous sommes trop habitués.