Clamons-le en guise de préambule : cette critique n’a pas été achetée. Encore moins rémunérée. Les « marchands de phrases » auraient-ils fait faillite ? Disons plutôt que le chieur d’encre n’a pas trouvé la combine lucrative pour faire fructifier son papier. Tant pis donc pour le commerce des mots du moment que la plume puisse tremper dans l’encrier. Laissons ainsi les aboiements aux chiens de garde : cette critique sera placée sous le signe de l’honnêteté et de la bonne foi. L’auteur de ces quelques lignes n’a dans ses outils ni brosse décapante ni enduit reluisant ; mais il espère au moins offrir une pensée. Car si l’éloge est de mise, c’est bien parce qu’ILLUSIONS PERDUES est un grand film. Aucun jugement corrompu, aucune flatterie mal placée, point de compliment menteur ni d’esprit moqueur, simplement une déclaration sincère : ILLUSIONS PERDUES est un grand film. Un sommet de cinéma romanesque où le grand spectacle de la reconstitution se mêle à une réflexion passionnante sur un monde où les opinions se trafiquent au gré de cette baguette magique que l’on nomme argent.

En se focalisant sur la seconde partie – « Un grand homme de province à Paris » – du roman de Balzac, Xavier Giannoli fait l’habile choix d’une partie qui aboie et montre ses crocs. A l’image de cet ogre des mots, il faut en avoir dans le bidon autant que dans la tête pour adapter avec élégance un morceau si dense, si grand, si puissant et sans concession de la littérature française. Cela tombe bien puisque dans ILLUSIONS PERDUES, les mots s’envolent et les images leur donnent un magnifique écrin. Confectionnée avec passion par un cinéaste qui méditait ce projet depuis l’adolescence, l’adaptation porte constamment cette ampleur, épouse la minutie des descriptions balzaciennes et n’assomme jamais que de plaisir. Et si le film donne des coups, c’est toujours au bon endroit.

ILLUSIONS PERDUES, c’est avant tout le récit d’un ambitieux et de ses ambitions. Ou comment Lucien De Rubempré (Benjamin Voisin) verra ses rêves de littérature et de poésie se dissoudre face à une presse corrompue et un monde qui ne jure que par le statut social ou l’argent. Des rêves « pressés » donc qui mèneront le jeune provincial à faire l’expérience du désenchantement. Et la bosse est terrible après une telle dérouillée. Dans cette structure où l’ascension conduit inévitablement à la dégringolade, Xavier Giannoli ne manque pas de nous plonger dans un « abîme d’iniquités, de mensonges et de trahisons » avec ce qu’il faut de dévoiement par l’argent, pour des avoirs et du paraître. Dans ce Paris de la Restauration, tout se monnaye – les livres comme les corps, les avis comme les sentiments – et les idéaux finissent par faner et perdre de leur essence. Ici, la question est moins d’être que d’avoir. A moins que la question ne soit d’être pour pouvoir. La rémunération fait alors l’information : bon ou mauvais, royaliste ou libéral, succès ou échec, qu’importe puisque tout dépend du côté où penche la balance du pognon. Une scène particulièrement réjouissante viendra faire état de ce jeu sur les mots qui transforme un avis laudateur en une critique destructrice. La mécanique de l’absurde fait ici parti du réel et n’est plus – comme dans Superstar – un concept de fiction. Et là encore, le film se pose en parfait observateur de ce micmac où l’on s’évertue à faire, défaire ou refaire le monde. C’est féroce.

Xavier Giannoli se montre implacable dans son interrogation : y-a-t-il encore quelque chose à sauver dans ce monde où la beauté finit par s’étouffer avec une liasse de billets ? D’autant plus lorsqu’ILLUSIONS PERDUES se pose en miroir de notre époque ; là où la Restauration voyait naître le monde dans lequel nous pataugeons aujourd’hui. Un monde fait d’alliances politiques et économiques, de publicitaires intrusifs et de succès calculés, de plumes corrompues et de soif de polémiques. Si Giannoli appuie sans cesse sur ces références plus ou moins subtiles à notre société contemporaine, c’est aussi pour démontrer que selon la formule consacrée de Lampedusa, « il faut que tout change pour que rien ne change ». Les guépards de jadis en ont ainsi créé de nouveaux ; et les canards déchaînés d’antan sont en quelque sorte devenus les « fake news » d’aujourd’hui. Au moins, l’époque avait pour elle l’éloquence des marchands de convictions. Désormais, la critique demeure la seule « puissance des impuissants ». Lamartine avait donc raison. Que deviendra le film sous la plume d’un spectateur ? Il y aurait de quoi crier au délit d’opinion. On se souvient alors de ce sens de la formule dans l’œuvre de Balzac : « s’il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. »

Déjà dans Superstar, Giannoli confrontait son innocent (Kad Merad) à un système médiatique dévorant : les applaudissements et les huées se faisaient imprévisibles ; produits du hasard et d’une surexposition. Au fond, ILLUSIONS PERDUES n’est que la synthèse de tout ce qui travaillait le cinéaste jusqu’à présent : la question de l’image, du paraître, des apparences, des faux-semblants, de l’imposture et de la croyance. La question aussi d’une vérité que l’on voile, que l’on détourne et que l’on bafoue. Il ne s’agit plus ici de s’embarquer dans l’escroquerie d’une construction d’autoroute (A l’origine), ni de faire passer une voix dissonante pour celle d’une grande cantatrice (Marguerite), ni de juger d’un prétendu miracle (L’Apparition). Ce que donne à voir ILLUSIONS PERDUES, c’est un petit théâtre de marionnettes et de marionnettistes, une société du spectacle qui a fait du boniment et du masque un mode de vie. Néanmoins, chez Giannoli, le mensonge ne mène pas toujours à un cynisme moralisateur, bien au contraire. Demeure ainsi ce besoin – pour le cinéaste comme pour ses personnages – de se rattacher à quelque chose d’inexplicable derrière la tromperie, à un rêve peut-être, à une ampleur, à un besoin d’exister. Aparté : drôle de coïncidence que de voir Les Marguerites de Rubempré comme un écho poétique à une autre Marguerite signée Giannoli.

Caustique – toujours – lorsqu’il s’agit de taquiner le vice, Giannoli n’est jamais prisonnier de l’illusion dans laquelle il enveloppe son film ; ce beau voile romanesque qui tend à faire de la beauté avec un monde crasseux. Filmé comme un film de gangsters, ILLUSIONS PERDUES pourrait s’apparenter à une sorte de Loup de Wall Street sous la Restauration où l’on ne jure que par l’excès, le zèle et le flouze. Et si les journalistes incarnent les crapules, leurs balles sont des mots quand leur arme est leur plume. Avec sa mise en scène frénétique et précise, Giannoli décape les artifices qui rongent les rouages de cette société moderne : si l’écriture de Balzac mettait à nu le fonctionnement d’un tel milieu, la caméra de Giannoli observe elle-aussi ce bouillonnement permanent ; allant même jusqu’à traquer son mouvement. Comme chez Max Ophuls, ILLUSIONS PERDUES impose ses déplacements et ses retournements, son feu d’artifice de plans qui forment une ronde de débauche, d’élégance et de fourberies. Ce qui est au cœur de l’œuvre, c’est un véritable désir de cinéma. Il y a parfois le meilleur de Visconti dans ces images ; notamment le temps d’un travelling latéral de quelques secondes dans un bal aussi faste que mouvementé. Les fulgurances se répéteront ; dans la simplicité d’un gros plan comme dans la virtuosité d’un plan de lévitation au-dessus d’un banquet. Rares sont les films qui possèdent un tel souffle, une telle soif de romanesque, une telle générosité.

Avec son budget avoisinant les 19 millions d’euros, ILLUSIONS PERDUES se permet de ne pas rester cantonné à la mesure : décors, costumes, mouvements de caméra, affèteries diverses, tout est mis au service de l’élan volontaire de Lucien, de la fresque et de sa densité. C’est la surcharge dans l’épure ; et inversement. Et c’est un véritable tour de force de Giannoli que de ne pas égarer son spectateur dans un spectacle si opulent et empressé. En bonne cheffe d’orchestre, la voix-off – omniprésente – surplombe le récit : si elle accompagne une action qui n’est pas simplement illustrative, elle est aussi une voix qui porte, celle de Balzac, une voix qui a tout d’un regard démiurge sur la petite comédie humaine qui se joue ici-bas. Car ce qui est au cœur d’ILLUSIONS PERDUES, c’est aussi cette idée de scène ; et de représentation du monde comme une scène. Un peu comme chez Mankiewicz où la dimension théâtrale infusait dans chacun de ses films ; pour le plaisir du jeu et des rôles, des masques et de la dissimulation.

Face à ce rythme effréné, les applaudissements et les huées cadencent le parcours de Lucien. La musique aussi accompagne ce mouvement : entre un concerto de Bach et Les Indes Galantes de Rameau, tout n’est que réorchestration (Vivaldi par l’incroyable Max Richter notamment) et montée en puissance. Mais si les images puisent parfois leur force dans cette musicalité, la caméra capte surtout le tourbillon d’une société au bord du gouffre. L’orchestration est totale. Mais si le regard reste captif de ce mouvement, le mystère, lui, a parfois du mal à se frayer un chemin. Petite ombre au tableau qui ne vient jamais obscurcir l’éclatante peinture que nous offre Giannoli, bien aidé par la superbe lumière de Christophe Beaucarne. L’illusion est belle. Dommage qu’elle ne dure qu’un temps.

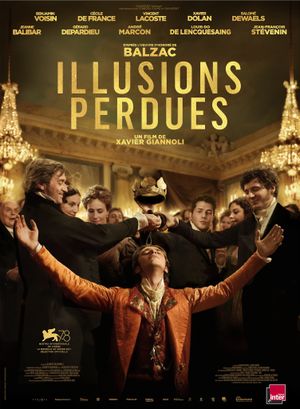

Giannoli oriente l’œil sur des détails, sur la maladresse d’un geste, sur la beauté d’un regard, sur l’élégance d’une posture. Mais aussi sur des bouches et des plumes qui font office de scalpels : incisives, elles découpent dans le vif quand, à la fin de l’envoi, les mots touchent leur cible. ILLUSIONS PERDUES met ainsi à l’honneur la force cinglante des tournures balzaciennes et célèbre la beauté de ces langues qui se délient. Et si la parole est un sport de combat, chez Giannoli, les mots de Balzac font merveille ; scandés par des personnages toujours prêts à tremper le bistouri dans un pot contenant moins d’encre que de venin. Mais encore fallait-il des visages convaincants pour se prêter à de telles envolées. Niveau distribution, aucune fausse note. Benjamin Voisin, dans un jeu fort peu subtil mais spontané, fait un bon Rubempré. Et que dire du reste de la troupe si ce n’est que chaque personnage a l’acteur qu’il mérite : Vincent Lacoste en éditorialiste désillusionné, Xavier Dolan en écrivain prodige, Salomé Dewaels en actrice bien-aimée pour ses bas rouges, Cécile de France en Madame de Bargeton, Jeanne Balibar en évocation du Ne touchez pas la hache de Jacques Rivette, André Marcon en baron renfrogné, Louis-Do de Lencquesaing en directeur de journal effronté, Gérard Depardieu en éditeur analphabète mais calculateur et Jean-François Stévenin en démiurge du théâtre, « claqueur » de profession, initiateur des succès comme des tollés.

Jamais « curieux de nullité », toujours minutieux dans sa virtuosité, ILLUSIONS PERDUES est une prodigieuse réussite, une superbe adaptation – moderne et fougueuse de l’œuvre de Balzac – portée par un Xavier Giannoli qui se donne corps et âme au projet. Cette exaltation est payante puisqu’elle infuse dans chaque minute de ce film qui n’a pas peur de transformer les mots en images, et mieux encore, en mouvement. Démonstratif, parfois un peu trop, ILLUSIONS PERDUES a pour lui la finesse et la délicatesse de son trait, le sens du détail, la beauté de ses images. Mais il impressionne davantage pour sa vigueur et la maîtrise de sa mise en scène. C’est un film « chargé » au sens généreux (voire même piquant) du terme. Et si le film est un éclatant succès, peut-être faudrait-il commencer à se poser les bonnes questions : Jean-François Stévenin aurait-il influencé dans l’ombre en tournant sa « machine à gloire » ? Les mains ne pouvaient être amenées qu’à applaudir. Et c’est tout ce que l’on peut souhaiter à ce superbe morceau de cinéma. Car on vous le dit : ILLUSIONS PERDUES est un film pour tous ceux qui croient encore « à l’aventure de la beauté ».

Critique à lire également sur Le Blog du Cinéma