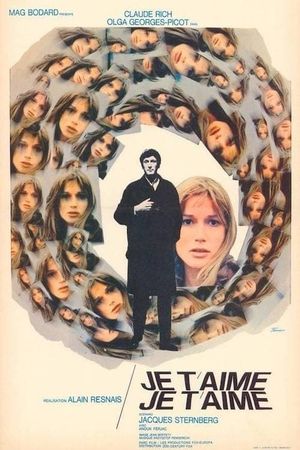

La beauté du cinquième long métrage d’Alain Resnais et la fascination qu’il exerce et continue d’exercer longtemps après visionnage tiennent d’une confiance absolue dans le cinéma, ses possibilités infinies et sa puissance évocatrice. Qui aujourd’hui, dans le cinéma français – Resnais compris – peut se targuer d’une telle audace créative ? Je t’aime je t’aime est le film de science-fiction d’Alain Resnais, c’est en tout cas ce que la seule lecture du synopsis laisse entrevoir. On peut donc d’abord se demander si la tentative ne paraît pas mineure quand on sait que quelques années auparavant le cinéaste réalisait Hiroshima mon amour surtout qu’en apparence la forme paraît moins sèche, moins travaillée, davantage capable d’engendrer le spectacle – comme un lointain cousin de ses futures comédies musicales, peut-être. Mais c’est oublier l’originalité, la possibilité du mélange des genres. C’est oublier La jetée, le film de Chris Marker auquel on pense évidemment beaucoup ici. Et quand bien même, au-delà de son aspect ludique, de la construction d’un phrasé stimulant, ce qui peu à peu éclot à nos yeux c’est l’une des plus tragiques histoires d’amour que nous ait offert le cinéma. A la différence d’un film comme Le feu Follet, de Louis Malle, qui précède le Resnais de cinq années, Je t’aime je t’aime ne jouit pas d’un éventuel suspense autour du destin mortifère du personnage, il n’utilise pas la pulsion suicidaire en tant que soubresaut du récit ou en tant que porte de sortie. Tout ici tient du kaléidoscope, sans présent, entre rêves et souvenirs. C’est fou, d’ailleurs, comme le film semble d’abord partir sur des bases scénaristiques classiques, posées, avant d’exploser en patchwork ensuite sans plus jamais en sortir. C’est assez étourdissant.

Au départ, Claude Ridder est envoyé dans cette machine aux allures de cœur géant, d’où il pénètre via une sorte d’oreillette, dans le but de revivre une minute de son passé. Pourquoi lui plutôt qu’un autre ? Dans La jetée on avait choisi cet homme pour sa capacité à figer le visage d’une femme dans un moment de son passé. Claude Ridder est choisi parce qu’il s’est tiré d’une tentative de suicide, choisi « parce qu’il est rare de voir quelqu’un revenir d’aussi loin » dira l’un des scientifiques. Contrairement à chez Chris Marker il n’y a pas ici d’urgence à voyager (un scientifique avouera prendre le temps de cerner cette minute du passé avant de penser au futur) il n’est pas question de course à la survie dans des souterrains parisiens, ce n’est que le voyage dans l’intimité de cet homme qui nous intéresse et les motivations des scientifiques resteront dans l’ombre « Pourquoi m’envoyer un an en arrière ? Pourquoi pas un an en avant ? Ce serait quand même plus intéressant » déclare Claude Ridder. Il n’est pas choisi pour sa faculté à figer une image du passé mais c’est bien le visage d’une femme, essentiellement, qui va se figer dans ce passé, au travers d’une multitude de retours éclatés.

Pour son premier voyage, Claude atterrit dans l’eau, un an auparavant à 16h, il est équipé d’un matériel de plongée, la minute se déroule quasi entièrement sous l’eau. C’est le liquide amniotique d’une nouvelle naissance. L’image semble se casser progressivement, la minute ne s’écoule pas comme prévu. Puis enfin si, elle se déroule comme prévu mais elle est aussitôt relayée. Quelques secondes avant, quelques secondes après. Il y a parfois un bref retour dans la sphère, dans laquelle Claude semble attendre, mais il replonge aussi vite. Quelques années en arrière, cette fois. Puis il navigue alors sur quinze ans de son existence en puzzle. Sorte de démultiplication de cette journée du 5 septembre bien que rien dès lors ne semble contredire une liberté temporelle totale. Pas facile de raconter le film dans la mesure où il fait apparaître, selon deux manières d’apparence contradictoire, deux niveaux narratifs non parallèles mais imbriqués. La première manière consiste donc à suivre le montage du film, dans l’ordre de la succession des images. La seconde consiste à retracer l’histoire du personnage central, si possible en s’appuyant sur le scénario de Jacques Sternberg, car celui-ci permet d’appréhender plus facilement la ligne chronologique des événements. Dans le premier cas, on peut dire qu’on assiste à une expérience scientifique qui consiste à renvoyer dans son passé un homme qui a tenté de se suicider. La machine à remonter le temps se dérègle, embrouille la chronologie et perturbe le processus expérimental : des flashes du passé se succèdent, dans le désordre. Si par contre l’on se place dans l’optique de la vie du personnage principal, l’histoire en elle-même paraît plus banale, plus terne à l’image de l’existence du personnage (Ridder a travaillé comme manutentionnaire, il est devenu responsable d’un service, et c’est à ce moment qu’il fait la rencontre de Catrine dont il tombe amoureux…). Raconter ainsi, de deux manières différentes, un film dont le titre lui-même est une invitation au redoublement, n’est pas illégitime. Mais c’est surtout dans la coexistence de ces deux niveaux de réalité que réside l’intérêt de cette œuvre qui tisse une trame temporelle tout à fait singulière.

Claude Rich dégage quelque chose d’infiniment bouleversant ici. D’une richesse de jeu étonnante dans sa façon d’aborder ce rôle délicat puisque multiple, sur plusieurs années de son existence, avant, pendant et après Catrine et leurs sept années de vie commune. Saisir l’époque par le simple jeu qui la caractérise. L’agréable voyage et le retour douloureux, comme à Hiroshima. Personne d’autre n’aurait pu camper un aussi beau Claude Ridder. C’est par ailleurs ce que Resnais confirmera : il n’aurait pas tourné le film sans Claude Rich.

La musique de Krzysztof Penderecki est importante, elle pose d’emblée les bases d’un voyage cosmique, alors même que rien encore ne l’est. Elle retentit avant même que le générique ne soit lancé, nous happe, jusqu’à l’apparition du premier plan. Elle ne resurgira que dans les passages au présent, de manière plus fragmentée, créant une distance. C’est une musique chorale. De même, chez Marker, le film ne commence pas par une image mais par des bruits d’avions. Et plus tard retentira le chant des chœurs de la cathédrale St-Alexandre Nevski. Chez Resnais, la musique accompagne le travelling en voiture, un peu à la façon d’un requiem, comme si Ridder était déjà mort, et allait vers sa dernière demeure, vers la sphère, son tombeau. Les deux personnages inquiétants l’attendent à la sortie comme la Mort en personne, pour lui faire entreprendre son dernier voyage. La musique vibrante des chœurs a une tonalité fantomatique. On croirait entendre des voix de l’au-delà, qui viendront de temps en temps hanter le film et assurer le passage de la réalité au rêve.

Quelques éléments sont par leur étrangeté d’infimes parcelles prémonitoires, comme coincés entre deux temporalités, deux espaces mentaux, c’est ainsi le cas de la souris blanche que Claude aperçoit sur la plage ou plus tard de ce couple de noyés, pourtant bons nageurs selon Claude, emportés par le fleuve. Les souvenirs sont déformés puisqu’ils varient selon l’état au présent de Claude, c’est en somme une succession de rêves identiques et à l’instar de tout rêve, si les récurrences sont nombreuses les différences sont indubitables. Resnais utilise des changements de point de vue, des variations de régime de plan dans leur répétition, une légère modification du cadre, d’un geste, d’un dialogue.

Resnais ne s’amuse pas à multiplier les fausses pistes, son film est au contraire extrêmement lisible, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas complexe. A la différence du film de Michel Gondry, Eternal sunshine of the spotless mind, qui s’en inspire très nettement, Je t’aime je t’aime est construit avec une infinie délicatesse, une succession de saynètes dosée à la perfection, dans sa manière de manipuler ces bribes d’existence, comme un puzzle éclaté mais éclaté pour être aisément reconstruit, en variant les souvenirs, les retours, les rêves et hallucinations que la machine peut provoquer « comme si on lançait en l’air des centaines de cartes qui virevoltent et qui retombent : une bonne partie des cartes sont recouvertes, on n’en parle pas et les autres sont éparpillées, elles ne forment pas une série continue » dira Jacques Stenberg, le scénariste, même si l’on est en droit de penser qu’il y a tout de même un privilège accordé au drame, comme si l’esprit bouleversé de Claude parvenait à contredire le hasard primordial en s’orientant inconsciemment vers un revival de ses douleurs. Rien n’est véritablement expliqué mais tout est envisageable. Prenons le voyage de la souris par exemple : Claude la croise dans l’une de ces nombreuses minutes détraquées de son passé. Revenu provisoirement dans la sphère dans laquelle il est sensé attendre les quatre minutes de « décompression » avant de pouvoir être évacué (ce qui ne se produira jamais puisque la machine l’emporte éternellement) il discute à l’animal se rendant compte qu’elle se balade aussi dans le temps et qu’il se souvient alors l’avoir croisé dans son passé sur cette plage. On ne sait pas si ce souvenir est celui de ses brefs voyages dans le temps ou bien si c’est celui de son existence.

Je t’aime je t’aime brille aussi et surtout pour ses dialogues et monologues stimulants à l’image de cet homme qui se rend compte de l’infime portée de son existence « je pense que je voyage à la vitesse de 100.000 km/h accroché à mon crayon sur une boule de feu ». Il y a aussi ce monologue atone dans un phrasé impossible. Ou bien cette discussion de réveil extrêmement drôle « Tu vois. Nous ne sommes pas des pionniers » dit-il ce qui résonne là aussi en passerelle temporel sous la forme d’un hasard de langage. Il y a aussi la fameuse théorie de Catrine concernant la création du chat par dieu. Resnais arrive à donner la sensation que les instants choisis sont entièrement aléatoires dans l’importance qu’il suggère à l’évolution éventuelle du récit. Il y a une belle variation entre le bonheur et la colère au milieu desquels solitude et ennui prennent une grande place – c’est le cas dans bon nombre de séquences au travail « J’étudie le temps du bureau contre le temps du dehors » s’amuse Claude, avec ses montres et il sera souvent question dans le film, au détour d’une idée grosse comme celle-ci ou parfois plus discrète de question de temps, comme si son retour était éternellement contaminé par la conscience de ce retour.

Alain Resnais, judicieusement, ne propose pas de portrait idyllique de cette histoire d’amour, il en saisit le caractère indomptable, inexplicable, sans repère temporel. C’est une variation des sentiments, étourdissante, sur ce sujet : « l’existence est une étrange aventure » pour citer les mots du cinéaste lui-même. Et c’est une façon magnifique et bouleversante de concevoir les possibilités formelles offertes par le cinéma tout en racontant une histoire.