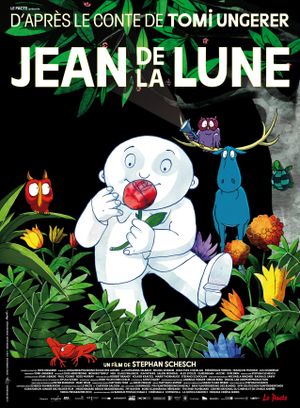

Jean, il est rond, pâle et doux comme une pleine lune. Là sans vraiment l’être, vide de poids et d’organes, présence légère et onirique, à l’empreinte pourtant puissante. Après une vie blottie dans un croissant de lune, il offre pour la première fois son corps à l’aventure, à l’espace et non plus à l’Espace. Ses gestes sont maladroits alors qu’il les tend vers l’exploration de ce monde nouveau. L’étranger, celui qui ne connaît pas plus le langage que le parfum des fleurs, cherche à gaver ses sens nouvellement acquis de ces perceptions insoupçonnées. Dans la magie de la découverte, il s’enivre d’un monde fantasmagorique dont lui seul a gardé intacte la capacité de le voir et de s’en délecter.

Vierge aussi des vices de la vie terrestre, de l’égoïsme et de la colère, il confronte cet univers déchu avec la sévère incompréhension de ceux qui ont une inclination naturelle pour le bien. Comment pourrait-il appréhender, en effet, la bile, la hargne, le narcissisme, tous ces sentiments délétères si étrangers à lui ? Lui qui est si blanc, lui qui est si pur, lui qui ne peut concevoir le mal même en pensée. Il se découvre pour exprimer sa naïveté enfantine une voix grave et un peu rauque, qui tranche étonnamment avec son existence aérienne, mais qui n’est pas sans rappeler un autre fameux extraterrestre que Spielberg avait fait descendre de la lune…

Ekla, il est amusant, attachant au premier regard : sa bedaine rebondie et son nez audacieux trahissent aussitôt l’excentricité du personnage. Savant fou mais tendre, à l’intelligence démesurée mais aux affects simples, perdu parfois par son incapacité à voir le mal chez autrui. D’une sincérité touchante, qui ne peut guère avoir été préservée que par son isolement du monde corrompu des hommes, il tend à Jean une main ingénue mais ferme. Incapable d’insolence, même ses manigances s’exécutent en toute modestie. Lui, Jean peut le comprendre, même s’il n’a pas les mots, juste par écho du cœur, lui qui nage dans le même océan de bonté et d’honnêteté, et voit la même lumière briller dans le ciel comme dans les hommes.

Le dictateur, il est sec, nerveux. Ses gestes saccadés rendent aussi bien compte de son caractère autoritaire que de son risible égo. Dans son visage anguleux et ses épaules excessivement carrées, est-ce pure illusion que de penser déceler des traits d’un ancien président réputé pour son agitation ? Ivre de pouvoir jusqu’à ne pas réaliser la fragilité de sa position, perdu dans des horizons de gloire illimitée jusqu’à ne plus voir le bout de son nez, emballé par toute perspective de grandeur mais dépourvu de sens commun et de capacités d’analyse, il y a dans ses emportements comme ses gestes un ridicule qui en dit long sur le manque de maturité qui l’anime, et qui le rend vulnérable, aussi incapable serait-il de l’admettre, à la suggestion et la manipulation…

La femme rousse, elle est ronde, douce en contraste. Pas de cette rondeur et cette douceur naïves de Jean, non ! Plutôt, la rondeur voluptueuse, séductrice, la douceur prédatrice qui enrobe sous ses courbes des crocs acérés. D’une sensualité féroce que sa coiffure rend explicite, elle est celle qui manœuvre dans l’ombre, la marionnettiste qui, de ses fils invisibles, contrôle le dictateur qui n’y voit que le feu de sa passion. Le contrôlant par l’égo, comme on manipule un enfant, elle est l’intelligence discrète, la soif de pouvoir dissimulée qui représente le danger véritable. Elle semble incarner les mots de Lafcadio Hearn dans ses Lettres japonaises lorsqu’il évoque "la superbe Circé occidentale, calculatrice et avisée, de notre société plus artificielle, douée d’un si énorme pouvoir pour le mal et de capacités si limitées pour le bien".

Stephan Schesch, il est habile, pertinent. Loin de se contenter de donner à ses images une fonction illustrative, il en fait de véritables alliées de la narration, sachant exploiter les possibilités de son média pour insuffler à ses personnages une énergie caractéristique en jouant sur le rythme de l’animation et les adroits contrastes. Dans une stylisation redoutable d’efficacité qui pourrait presque se substituer aux dialogues, il confère à chacun une personnalité immédiatement perceptible qui imbibe l’écran. Surtout, il sait jouer avec brio sur ces changements de cadence pour provoquer un rire instinctif, presque physique. Cet humour qui se passe de mots, parce que la tendre absurdité des images se suffit à elle-même, et est un langage qui sait caresser tous les âges.

Le film, il est beau, onirique. Regorgeant de visions lumineuses et de piques discrètes. Regrettant la peur bien réelle d’un monde dominé et uniformisé aussi bien que le fantasme surnaturel d’un gardien lunaire. Sous la superficialité du conte se révèle un discours aux enjeux d’actualité, mais jamais trop appuyé pour crisper le spectateur ou égarer l’enfant. Dans la musique qui l’accompagne, il y a un dynamisme surprenant, qui loin de nous laisser divaguer dans les brumes vagues du rêve, nous ramènent à la vie en empoignant nos entrailles, avec ses ambiances riches et variées. On déplore simplement que le sens du rythme si acéré qui confère tant d’éclat aux scènes ne se retrouve pas au niveau global, et que les 95 minutes du film se fassent déjà largement ressentir.

Le spectateur, il est surpris, séduit peut-être ? Rien ne peut présumer de sa conquête, car ses dispositions sont inconnues, et ses goûts intimes. On voudrait lui dire, pourtant, de tenter sa chance, qu’il n’a rien à perdre qu’une heure et demie de sa vie, et qu’en contrepartie il peut gagner un moment d’émerveillement et d’innocence qui se fait sans doute rare dans sa vie quotidienne. Lui dire, encore, que peu importe qui il est, enfant ou vieillard, rêveur ou adulte pressé, ce métrage a le vocabulaire pour parler à toutes les générations. Si la découverte ne sera sans doute pas d’envergure, et a bien peu d’outils pour marquer une existence, pourquoi se priver de quelques instants de songe poétique arrachés aux couloirs du métro et à la fumée des pots d’échappement ?

Cette critique, elle est achevée, épuisée.