Arte a proposé le dimanche 04/08/2019 une soirée redfordienne : « Jeremiah Johnson », puis un documentaire retraçant son autodidactisme.

Je me permets, mes très chers éclaireurs, avec ma manière et mon style, de vous la restituer.

Tout d'abord, il faut savoir que j'admire Redford depuis que j'ai découvert le magnifique « Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux » lorsque je devais avoir la dizaine (pour info, j'ai fait de l'équitation pendant mes années de primaires, de collège et de lycée, ce qui m'a permis de tisser un lien étroit avec ce film). J'ai ensuite vu quelques uns de ses films lors de mon adolescence (« Les experts », « L'arnaque », « Butch Cassidy et le Kid », « L'enlèvement », « Jeremiah Johnson »...) ce qui m'a permis de le consacrer comme un acteur à part. Lors de la sortie au cinéma de « Une vie inachevée » (hiver 2006), j'ai compris que le compagnon fidèle de Sydney Pollack était finalement entré en moi car nous partageons un point commun : celui de la nature et des grands espaces. Une certaine liberté pour ainsi dire.

Robert Redford résonne donc en moi comme une icône à l'aura mythique, une anti-star (même s'il en est une !), mais surtout, il est l'un de mes mentors en terme de découverte de la nature dans le cinéma. C'est dire l'importance de cet acteur-producteur-réalisateur à mes yeux !

Il m'est donc aujourd'hui difficile de parler de Redford en négatif.

Pour commencer ma critique sur « Jeremiah Johnson », je me suis plongé dans le documentaire « Robert Redford, l'ange blond » pour essayer de détecter quelque chose que je ne connaissais pas de cet homme au regard bleu magnétique.

Et puis finalement, comment oublier qu'il a été l'instigateur de l'écologie au cinéma (via ledit film) ? Qu'il a été un invité de marque aux Nations Unies ? Qu'il a changé le cour de l'histoire du cinéma en fondant le Festival américain du cinéma indépendant ?

Finalement, ce documentaire ne m'a pas apporté grand chose, si ce n'est rappeler que le ténébreux blond a servi ses engagements grâce à sa notoriété et sa façon d'être. Merci Monsieur Redford !

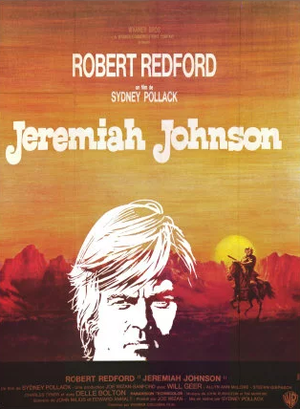

Venons-en maintenant à « Jeremiah Johnson », le premier film avec Robert Redford à m'avoir désarçonné lors de mon premier visionnage il y a une quinzaine d'années. Je ne sais pas si cela tombe à point nommé, mais mon mythe Redford va-t-il perdurer grâce à ce second visionnage ? Réponse dans les prochains paragraphes.

« Jeremiah Johnson », septième long-métrage de Sydney Pollack, marque la deuxième rencontre entre le réalisateur de « Tootsie » et l'acteur Robert Redford -devant la caméra-, tout juste après « Propriété interdite » (avec la regrettée Nathalie Wood).

Ce 'couple' de cinéma collaborera à nouveau cinq fois. Sept collaborations donc, pour l'une des plus belles du cinéma !

Si le film de guerre « La guerre est aussi une chasse » permet la rencontre entre ces deux acteurs (Sydney et Robert), « Propriété interdite » scelle leur rencontre. Arriveront « Jeremiah Johnson », « Nos plus belles années » (dans lequel Barbra Streisand semble électriser l'écran), « Les trois jours du condor » (Faye Dunaway est ici la figure féminine du film), « Le cavalier électrique » (avec une Jane Fonda fondante, paraît-il), « Out of Africa » (la célébrissime Karen Blixen est ici incarnée par l'immortelle Meryl Streep), « Havana » (avec la suédoise Lena Olin).

De beaux films pour une amitié qui dura 28 ans : merci encore une fois à eux !

« Jeremiah Johnson », c'est aussi une adaptation au cinéma par John Milius (scénariste reconnu par la profession -c'est lui qui a écrit ou participé à « L'inspecteur Harry », « Les dents de la mer », « Apocalypse now », « Danger immédiat » et qui a également créé la série « Rome ») et Edward Anhalt (« Panique dans la rue » de Kazan, « Le bal des maudits » de Dmytryk, « L'étrangleur de Boston »...). Robert Redford lui-même aurait également contribué au scénario. Telle est l'histoire de Jeremiah !

Pour revenir sur le film, j'ai trouvé qu'il possédait une mise en scène alléchée et alléchante de la part de Sydney Pollack.

En effet, le montage, de Thomas Stanford (l'oscarisé du meilleur montage pour « West side story » a également travaillé pour Richard Thorpe, Mark Rydell, John Boorman et Sam Mendes !), fluide et qui coule de source (c'est le cas de le dire !), fort heureusement, permet à la mise en scène de ne pas se saborder. Ici, le montage vigoureux est allié à une mise en scène qui encadre ce montage.

J'ai donc trouvé cette fameuse mise en scène beaucoup trop cadrée et figée. Pourtant, les merveilleux plans d'ensemble sont orchestrés par le futur réalisateur de « La firme ». C'est dire que cette mise en scène, fort discrète, est beaucoup trop classique à mon goût.

Et pourtant, côté ambiance, les magnifiques décors naturels filmés sont baignés de la lumière du soleil, de la lumière de la neige, des rivières et des forêts états-uniennes. Ainsi, le directeur de la photographie Duke Callaghan (opérant sur « Le grand passage » de Vidor et « Conan » parmi d'autres) capte la lumière avec une dextérité ingénieuse : la caméra rend un visuel des plus magnifiques via la mise en scène du président du jury au Festival de Cannes 1986. Etonnant, non ? Mais vrai ! Une esthétique parfaite.

Si l'on se rapproche du personnage principal, la vie de Jeremiah Johnson fait également écho à celle de Robert Redford.

Lorsque Redford se marie avec la squaw, sous le couvert de la procession religieuse indienne, cela équivaut à son mariage avec la mormone Lola Van Wagenen, mariage arrangé par le père de Lola.

Également, là ou le futur-réalisatteur de « La légende de Bagger Vance » (avec Matt Damon) décide de construire sa maison avec sa femme et le gamin qu'il a pris sous son aile correspond à l'état d'esprit du domaine qu'il s'est fait construire dans l'Utah pour la fondation de l'Institut Sundance qui promeut les jeunes réalisateurs indépendants.

Ainsi, si Redford dit de « Jeremiah Johnson » qu'il s'agit de son film préféré avec lui, c'est qu'il reflète assez bien sa vision des choses. D'autre part, le futur-acteur de « Milagro » (dont la musique est composée par Dave Grusin !) vagabonde ici parmi les grandes étendues de l'Ouest (cols, montagnes, plaines...) tout comme il a été dessinateur, homme de théâtre, acteur, réalisateur, producteur... .

Je peux donc dire que « Jeremiah Johnson » est son film le plus autobiographique si on le calque sur son parcours de vie. Aaaah... Redford.

Je peux également dire de « Jeremiah Johnson » qu'il s'agit d'un road movie à la sauce western.

Road movie initiatique car l'oscarisé du meilleur réalisateur pour sa première œuvre derrière la caméra (le mélodrame « Des gens comme les autres ») va de rencontres en rencontres et se forge son identité grâce aux personnes qui façonnent sa vie de trappeur.

De sa vie d'ex-militaire pendant la Guerre de Sécession, il va chercher le calme au fin fond des Etats-Unis. Redford rencontre tout d'abord un gamin qu'il va prendre sous son aile, une vieille canaille de colon dans le désert (Will Geer, vu chez Anthony Mann pour « Winchester 73 » et chez Delmer Daves pour « La flèche brisée » notamment), une squaw dans un camp indien qu'il va protéger car marié sous l'égide du grand chef, … .

Road movie à la sauce western car l'on se déplace dans l'Ouest américain sous la pluie, la neige, le soleil et des décors (à couper le souffle !) naturels entre le désert, les montagnes, les cols enneigés, les torrents montagnards, les forêts luxuriantes, le tout accompagné de chevauchées et de cavalcades entre les indiens et l'acteur qui a joué avec Brando dans « La poursuite impitoyable ». Go !

L'on se rapproche ainsi davantage d'un film d'aventures, car « Jeremiah Johnson » relate une partie de la vie de ce personnage caméléon qui se déplace (contre son gré) au fil des saisons.

Le metteur en scène du thriller politique « L'interprète » filme le réalisateur-acteur de « L'homme qui murmurait... » (adaptation du roman de Nicholas Evans) comme son ombre (Redford se faisant ainsi l'alter-ego de Pollack) dans ce récit d'aventures languissant qu'est « Jeremiah Johnson », à l'instar d'une bande-son cheap et étrange (bien qu'elle soit attendrissante et mollassonne) de John Rubinstein (« Votez McKay » à son actif) collant moyennement à l'ambiance voulue par Sydney Pollack.

Ici, pas de scénario donc, le fil directeur s'appuie sur du redfordisme pur et dur (simplicité à aller vers l'autre) appuyé d'un hommage volontaire sur un accord de paix providentiel avec les amérindiens ayant pour toile de fond la nature filmé avec splendeur par l'éternel oscarisé du meilleur film et meilleur réalisateur pour « Out of Africa ».

« Jeremiah Johnson », c'est finalement poser un regard charnel sur la nature de l'Ouest sauvage dotée du colonialisme pur et dur via la quête vengeresse initiée ici par Redford dont on retrouve ici les thèmes du western classique (vengeance, mort).

La démythification du Far West nous est ainsi proposée dans les yeux refordiens sous l'allure d'un anti-néo-western, même pas deux ans après « Little big man ».

Ou quand le producteur de « Raisons et sentiments » (d'Ang Lee) et de « The reader » (de Daldry) fait de l'anti-Arthur Penn en proposant un classicisme académique, narcissique et nostalgique, soit sa leçon de cinéma d'antan forcément mythique (pour toutes les raisons que je viens d'évoquer) mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui, même si les fondements de l'écologie nous sont ici donnés (la contemplation) en ayant pour cadre l'Ouest sauvage et ses derniers héros de cinéma (Redford, Hoffman).

Pour conclure, « Jeremiah Johnson »(1972), western atypique inclassable et odyssée naturaliste portée par la carcasse redfordienne, restera ce chef d’œuvre contemplatif d'époque à visée écologique mitonnée par le romancier de l'amour du septième art (le grand Sydney Pollack).

A noter : si le futur acteur pour Kubrick dans « Eyes wide shut » a été le réalisateur de « On achève bien les chevaux », de « L'ombre d'un soupçon » ..., c'est grâce à Burt Lancaster qui lui a donné cette envie, car Pollack a été superviseur du doublage américain sur « Le guépard » de Visconti.

Spectateurs pollackiens, Reford pour un jour, Redford pour toujours !