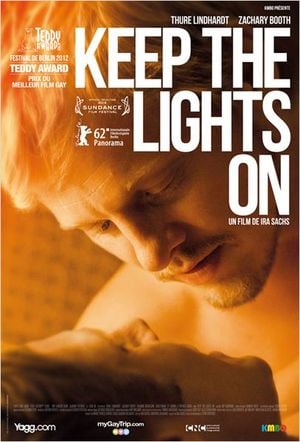

Les liaisons sulfureuses...

La chronique réaliste et poignante d’une liaison entre deux new-yorkais ou le portrait d’une époque dressé de manière talentueuse, posé mais corrosive. Une oeuvre toute en subtilité, sensibilité et virtuosité.

Un film obsessionnel, faussement paisible, qui parle en fait du début à la fin de l’addiction, de l’obsession de la jouissance, de la frustration, de la douleur de l’exil et de la perte se rendant soi-même absent et enfin de l’amour fou au sein même de la rupture et de la disparition de l’autre : autant dire que ça ne manque pas de profondeur et pourtant en le regardant on ne peut s’empêcher de se rappeler le titre de Kundera L’insoutenable légereté de l’être. En effet, on peut y voir une vraie réflexion de fond sur la superficialité et l’authenticité qui sans doute, assurément, s’entre-imbrique l’une dans l’autre tout comme le plaisir et la douleur au cours de l’errance quotidienne…impossible de ne pas penser à plusieurs reprise au cours du film et des échanges entre les personnages à la fameuse réplique oxymorique durassienne d’Hiroshima mon amour : “Tu me tue, tu me fais du bien”

L’obsession de la tendresse, des corps dénudés, de la sensualité, de la sexualité, du sexe, de la baise, du crack, des rencontres libidinales via les réseaux téléphonique et internet ou encore dans la moiteur des clubs…en passant par tout les palliers de l’addiction, de la timide envie à l’irrepressible désir destructeur conduisant à la cruelle experience du manque, sans éviter la passion ravageuse pour la drogue et l’alcool, tout cela peut être pour fuir la banalité par une violente soif de jouissance, une volonté de s’exiler loin de la réalité, une envie de s’évader dans le monde du simulacre et de la fiction, le goût prononcé pour quelque chose comme l’hallucination.

Keep the lights on est résolument sans tabous mais reste pudique, n’en rajoute jamais pour autant dans l’indécence juste pour le plaisir du choc, s’attache montrer ce qui est non sans une certaine poésie du réel et prend le parti pris du réalisme absolu doublé néanmoins d’un beau sens esthétique.

Cependant cela exclut evidemment d’office la mièvrerie, le romantisme dégoulinant et ce genre d’excès dont souffre bon nombre de films gays.

Ici une histoire, pas pire qu’une autre mais pas forcément meilleure : juste one love story parmi d’autres mais livrée dans sa crudité à tout le mal qu’elle peut recouvrir dans son déploiement existential, fragile et offerte tout simplement aux vicissitudes de la vie qui passe au gré des choses qui nous attirent et nous lacèrent.

L’évolution de cette relation intime, urbaine et contemporaine qui nait et périt au fil du temps qui passe inexorablement, comme le microcosme de la temporalité et du psychisme humain. Indéniablement une oeuvre de grande qualité et au contenu mature, éblouissante de grâce et de maîtrise.

Après tout ça, comment s’étonner encore du fait que le réalisateur, Ira Sachs, compte parmi ses influences cinématographiques l’extraordinaire Jacques Nolot?