This is how we walk on the moon.

Ira Sachs. Un nom venu d’ailleurs. Je n’en soupçonnais tout du moins pas l’existence avant de me pencher sur ce film dont je reconnais avoir entendu beaucoup – pour le peu qu’on en avait parlé – de bien lors de sa sortie. Mais exploitation en catimini et créneau gay oblige (sortie un 22 août) – oui ça existe, ce n’est pas une blague – impossible de le voir me concernant autrement qu’en attendant le dvd. Et puis hop voilà que deux ans ou presque plus tard je croise le film en médiathèque. Etrange sensation puisque c’est un film que j’aurais adoré voir en salle, je me suis vite résigné et l’envie a muri puis inévitablement disparue, jusqu’à réapparaître là, puissance dix.

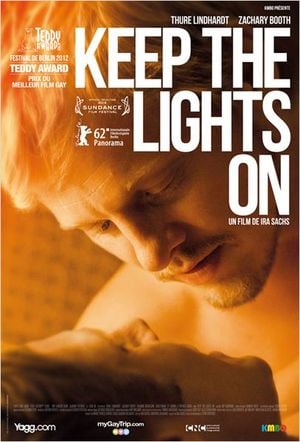

Ne tergiversons pas : Keep the lights on est un film merveilleux. Tout en élégance et sobriété. J’ai souvent pensé à Everyone else, de Maren Ade ou The brown bunny, de Vincent Gallo. Immense compliment tant ce sont des films que je chéri sans limite. Il y a dans chacun d’eux une atmosphère vibratoire qui me stimule comme d’aucuns, entre errance hypnotique et quotidienneté romanesque. Ce sont des films en mouvement dans lesquels j’ai le sentiment d’avoir de la place où je peux y choisir ce qui me bouleversera. Formellement très solaire, ouaté, chaque séquence porte en elle une dynamique propre, une identité, pas forcément montée pour suivre ou précéder une autre scène. Ce sont des blocs distincts et le tout crée une linéarité singulière. En ce sens, le film est aussi très proche dans sa construction de Nous ne vieillirons pas ensemble, de Maurice Pialat.

Erick est un jeune réalisateur de documentaires. Un soir, il fait la rencontre de Paul. Enième plaisir sexuel nocturne dont il est coutumier ? Oui, mais en l’occurrence, pas tout à fait. Ils vont se revoir, encore et encore. Et cela même si Paul est marié. Il ne le sera d’ailleurs bientôt plus. Ils vont nouer une relation très forte qui va défier l’addiction de Paul au crack. Une relation passionnée mais intermittente, sur dix ans, entre grands déchirements et lumineuses retrouvailles. Ira Sachs s’attache essentiellement aux interstices, aux banalités du couple, qui fondent son alchimie, sa fragilité. Il choisit pour cela un processus éminemment elliptique et fait un portrait tout en grandes séquences, se répondant rarement les unes aux autres, mais participant à l’homogénéité du récit qui creuse subrepticement son propre entonnoir. De ce dispositif ouvertement fragmentaire, Ira Sachs ne tient pourtant pas à refléter un certain catalogue de la vie gay new-yorkaise tant on se reconnait dans l’amplitude donnée à la relation, entre passion et enfantillages, hystérie et pathétique. Les scènes de lit existent mais sont saisies dans leur trivialité : ludiques, alchimiques ou gênantes. Brutes et crues, elles sont observées à plat, comme le sont les shoots de drogue. Une pipe à crack qui envahit le cadre ici, un échange buccal de fumée là. Cette impudeur dit que c’est aussi un combat.

Preuve que le récit est ouvertement autobiographique tant il évoque la destruction et les peurs, une angoisse à oublier, un passé à expier, d’un appel concernant un test VIH ou d’une cure à distance. Keep the lights on est un récit en majorité autobiographique et plus encore, c’est un film extrêmement personnel, où sont déployées gratuitement en son sein des références artistiques bien définies. Deux noms : Arthur Russell et Avery Willard.

La musique du premier, compositeur mutant trop méconnu, terrassé par le sida à quarante ans. La bande originale du film, en plus de lui rendre un bel hommage en utilisant exclusivement certains de ses plus beaux morceaux (« Close my eyes », « Being it », Soon-to-be innocent fun/let’s see »…) donne une identité au film, comme Jackson C. Franck en offrait une à The brown bunny ou la voix d’Oscar Isaac à Inside Llewyn Davis. Ne reste donc qu’une échappée folk, désespérée.

Et le cinéma du second, documentariste oublié des années 50, représentant radical de la culture gay. Dans Keep the lights on, Erick tourne un documentaire « A search to Avery Willard » sur cette figure emblématique de l’Underground. Il rencontre même un cinéaste ayant côtoyé Willard, véritable séquence tournée hors film sans Thure Lindhardt puis avec lui, afin de pouvoir l’insérer.

Quant au générique d’entrée, parlons-en. Il fait indéniablement le pont entre tout le reste et termine d’offrir une identité bien singulière au film. On y voit en effet, deux minutes durant, des peintures de nus masculins défiler qui ne sont autre que des toiles peintes par Boris Torres, le mari d’Ira Sachs à la ville, qui est jouée dans le film par Igor, alternative évidente pour Erick. C’est dire si la ligne de conduite est ténue, si elle est occasionne à la fois beauté et malaise, face à cette réalité transformée, cette fiction si proche du réel. C’est au passage une très belle déclaration à son homme, tant le personnage d’Igor, bien qu’apparaissant brièvement à deux reprises, semble représenter l’issue la plus probante, quand bien même Paul resterait à jamais un amour de dix ans insoluble.

C’est un grand film sentimental s’échinant à saisir l’amplitude d’une relation amoureuse sur une décennie. Capturer l’intimité. Capter une respiration lucide et rétrospective du temps sur la vie d’un couple. Sur la vie de son propre couple. C’est raconté avec une telle densité, une telle subtilité. C’est beau, infiniment beau. La beauté c’est aussi d’avoir fait de cet apparent récit autobiographique le portrait d’une obsession, d’un personnage contradictoire, un film sur un corps qui mu.

Se présente alors une autre grande qualité de Keep the lights on : son interprétation et plus particulièrement celle de Thure Lindhardt, immense acteur caméléon, déployant un jeu tout en variations, entre la possession et le détachement, incarnant un Erick tantôt mature, tantôt gamin, affichant un sourire quasi permanent masquant indéniablement une somme de complexité. Il campe aussi puissamment le félin en chasse que le poulain blessé. Qu’il retienne ou qu’il explose, il y a dans ce corps et ce visage et ce regard quelque chose d’insondable, qu’il joue la surprise lors de cet anniversaire imprévu, l’agacement compulsif lors d’une dispute conjugale, l’angoisse d’avoir à apprendre une éventuelle séropositivité. Acteur protéiforme comme le sont Lars Eidinger ou Vincent Gallo, pour rester raccord avec ce que j’avançais précédemment. Zachary Booth, qui joue Paul, est plus inaccessible, plus glacial, son personnage a un rapport à la drogue qui a dépassé tous les stades concevables, il me fait penser au papa dans Tout est pardonné, de Mia Hansen-love, à la fois pleinement présent et infiniment ailleurs. Il est à l’image de la photo de cette femme ratant son train – image tant recherchée par Erick, à croire qu’il est éternellement en quête de cette perdition.

Le film insère quelques panneaux chronologiques. Inutiles dans le principe, ils permettent néanmoins d’offrir une sensation de fin d’époque, comme si Sachs en avait besoin pour avancer. Ils sont d’ailleurs généralement précédés par une séquence vide et statique, comme celle où Erick ère dans son appartement en mangeant de la glace. C’est marquer l’époque pour la rayer.

Le film raconte aussi beaucoup de l’ambiance des appartements new-yorkais, choisissant le microcosme à l’immensité, il ne noie jamais ses personnages, ne les montre jamais dévorés par la ville à la manière du Shame de Steve McQueen. Il traduit à merveille, je crois, sans appuyer quoi que ce soit, le climat général que l’on y trouve. On est à ce titre finalement bien plus proche d’une série comme Girls que d’une énième comédie romantique se déroulant à Manhattan. On pense aussi au film des frères Safdie, Lenny and the kids. Mais plus fou encore, Keep the lights on parvient à faire exister New York temporellement, en évitant pourtant les grands axes attendus. Les dix ans qui nous sont contés semblent faire émerger une certaine idée de l’angoisse grandissante, une peur post sida qui se meurt et une peur terroriste qui naît, sans pour autant qu’il n’y ait de lien ou d’image explicite. Keep the lights on ne se situe plus dans une réalité évènementielle (comme le faisait Arcand par exemple dans Les invasions barbares) mais convoite une réalité intérieure, parallèle, à l’échelle du couple (Claire/Alassane, Erick/Paul puis hors-champ Erick/Igor) et de l’art (Russell/Willard). C’est donc un beau portrait de New York, non pas de manière topographique bien entendu, mais il tente de capter l’atmosphère d’une époque, ici un appartement, là une rue, discrètement, subtilement, un peu à la manière de Jarmusch dans Permanent vacation. Oui, on pourrait situer Keep the lights on dans une évolution cinématographique de la vie new-yorkaise entre ce Jarmsuch et News from home, de Chantal Akerman. A l’envers. Un cinéma qui deviendrait introspectif, qui détruirait l’abstraction.

Si Sachs oriente grandement son récit sur la relation passionnelle des deux hommes avec, au centre, les dépendances (à la drogue et au sexe) qu’ils doivent combattre, il n’oublie pas de les faire exister dans leur quotidien parallèle, Paul dans son costume d’avocat et Erick au sein de son éternel chantier artistique et de ses relations avec sa sœur et sa productrice. Il est d’ailleurs évoqué entre eux, Erick et sa productrice, l’éventualité quasi inavouable qu’Erick fasse un jour un enfant à Claire, d’abord parce que son célibat mi trentaine l’inquiète, ensuite, plus tard, parce que son ami, déjà père, ne veut pas d’autre enfant. En somme, le cinéaste crée deux mondes, deux possibilités d’épanouissement, en évitant d’idéaliser le couple, l’amour fou, offrant à ses personnages une éventualité, douloureuse sur l’instant certes mais bénéfique sur le long terme – On peut aller jusqu’à considérer qu’Erick et Paul se détruisaient l’un et l’autre. Une éventualité aussi lumineuse que cruelle, comme dans la réalité car le temps fait son objet et personne n’est irremplaçable. C’est ce qui semble advenir dans leur dernière entrevue, où Erick pour la première fois paraît définitivement résigné et certain de l’efficacité de sa résignation. Je trouve ça une fois de plus judicieux et beau qu’Arthur Russell ferme le film au moyen d’un morceau inconnu de son vivant. Ce morceau (celui qui donne son titre à ce papier) m’a littéralement achevé. L’impression qu’il a été écrit pour cette fin.

Jusque dans cet ultime plan, je me répète, Ira Sachs ne fait que des bons choix. C’est ce qui me fascine le plus dans ce film. L’impression de le voir toujours à bonne distance, qu’il sait habiter le cadre, le fixer ou le dynamiser, qu’il manie à merveille banalité et incongruité, qu’il est bref quand il faut être bref, étiré quand la situation le demande. J’aime aussi énormément le mariage entre l’intérieur et l’extérieur. J’ai le sentiment que la forme en extérieure, aérienne et incongrue (à l’image de cette soudaine entrée dans le champ de Igor) vient libérer celle de l’intérieur, plus étouffante. Quelques plans en voiture, ces entre-deux que Sachs chéri tant (ces entre-deux moments importants qu’eux nous ne verrons guère) ainsi que trois moments de marche sur les trottoirs new-yorkais, captés différemment les uns des autres. C’est d’abord un travelling latéral qui suit le prédateur rejoignant sa proie, son rencard. Une marche, précise, nocturne, où les corps se reflètent dans les vitrines, déformés. C’est plus tard un plan fixe, où les nouveaux amants (Erick/Igor) sont cadrés au loin, au sein de la foule, avançant progressivement vers l’objectif, jusqu’à emplir le cadre de leurs deux visages. C’est à la toute fin un plan serré, qui libère son modèle en douceur et le laisse s’échapper, s’engouffrer seul dans la ville au petit matin. Ces trois séquences, belles et discrètes, racontent beaucoup sur le film et sur la relation entre Erick et Paul. Ce sont de belles métaphores, dispatchées sur dix ans, captant à merveille l’évolution des personnages.

Dans les nombreux bonus offerts dans le dvd du film, on peut y déceler deux scènes coupées intéressantes à analyser, tant elles témoignent du processus à l’épure scénaristique engagé par le cinéaste. Dans la première de ces deux séquences, Erick rejoint Paul dans la file d’attente extérieure d’un cinéma. Il rentre d’un voyage à Rotterdam et s’excuse de ne pas lui avoir rapporté de cadeau. Paul, tout guilleret, s’empresse de lui annoncer qu’il a quitté sa femme, ce qui jette un froid relatif puisque Erick a pour seule réaction la gêne face à la rapidité. On imagine la scène intervenir dans les débuts de leur relation. Cette séquence aurait dû faire partie du montage final tant Thure Lindhardt y est fabuleux, magnétique. Il joue tout durant ces deux minutes. Le plaisir de la retrouvaille, la tendresse et la déception, la stupéfaction et l’évasion puisqu’on le voit donner des indications à un passant, au beau milieu de leur semi dispute. C’est essentiellement sur ce point que je voulais revenir, cette manière qu’à Ira Sachs de fonctionner. Dans n’importe quelle situation (de scénario) imposante – ici une scène de ménage – ses personnages ne brisent jamais les interactions avec ce qu’il se déroule autour d’eux, sans rapport avec le sujet central de la dispute. Ira Sachs ne privilégie pas l’événement à la logistique. C’est un tout, toujours. Cette scène est vraiment trop puissante pour ne pas avoir été retenue et dans le même temps je comprends qu’elle n’y soit pas tant elle fonctionne comme la seconde scène coupée que j’aime aussi beaucoup : elle est informative, narrative. On apprend en effet que Paul a quitté sa femme or le cinéaste préfère finalement évincer totalement cet élément du scénario. Dans la deuxième séquence c’est encore plus net : Claire apprend à Erick le décès accidentel de son ex, le garçon d’avant Paul. C’est une très belle scène qui permet une fois encore de sortir de l’imposant noyau. Mais elle est aussi trop narrative. En fait, Ira Sachs est trop un cinéaste de l’interstice pour se permettre ce genre d’écart, pour aimer parler des ruptures et des pertes. Dommage, je le répète, tant ce sont deux scènes extraordinaires, où Lindhardt brille de mille feux. Mais ça ne fait que renforcer mon admiration pour ce film qui a su faire fi de tout fétichisme nuisible à son épure émotionnelle.